Crioulos (pretos ou branqueados) na iconografia nacional dos séculos XVIII/XIX

Prof. Dr. Eduardo Marques da Silva

Na defesa filosófica da História, o velho Karl Marx apreendeu o campo histórico da causa e consequência. Iniciou a sua análise a partir da finalização das análises de Tocqueville, ou seja, escreveu história com o objetivo de uma mediação social, como ressalta Buckhard. A ironia de ambos foi o seu ponto de partida. Sua intenção: determinar a integração definitiva das forças e dos objetos que ocupam o campo histórico. Eram ilusórios os tipos de tendências integrativas de Michelet e Ranke no processo histórico, falsas ou parciais integrações; benefícios compartilhados por fragmento. A concepção cômica da história estava baseada no direito da vida sobre a morte. Assim, sabemos que a vida garantia a possibilidade de forma mais adequada de vida social no que se referia ao futuro. Foi além, buscou na sociedade a contradição entre consciência e ser. Sua concepção não figurava a redenção da humanidade como libertação ao tempo. Ela tomava a forma de reconciliação do homem com a natureza, submetida à técnica, voltada para a criação de uma autêntica comunidade, para gerar indivíduos livres porque já não lutam por ela, mas entre eles.

Sabemos que para ele a natureza problemática da existência social avançou para o centro da investigação histórica. A sociedade não era a única barreira protetora entre uma humanidade sitiada e uma natureza caótica nem entre homens individualmente e a natureza. Para ele e Engels, a sociedade era as duas coisas juntas, o instrumento para o homem se libertar. A sociedade unificava e dividia, libertava e oprimia ao mesmo tempo. Em relação à investigação histórica, mostrava como a sociedade funcionava de maneira dual na vida. Ranke escreveu história com o objetivo de acomodação social.

Suspeitamos que essa visão impediu-nos de perceber a sociedade em sua imensa complexidade, pois se deixava de observar detalhes importantes, principalmente quando se olha para a sociedade que formamos aqui, inclusive a que denominamos crioula, saída de nossa muito mal lida escravidão, que nos ajudou a configurar-nos como somos.

A partir do século XVIII, as possessões portuguesas na América conheceram um vertiginoso processo de desenvolvimento, mudando até a maneira de entender o problema criado com a também problemática escravidão brasileira. O ouro, descoberto no interior da América portuguesa, no final do século XVII, quando a Europa fervilhava com o fenomeno burguês do pensamento derivado do Iluminismo, proporcionou e fomentou inicialmente as abrangentes transformações ocorridas. Já nas primeiras décadas do século XVIII, a região mineradora, chamada de sertão e habitada até então apenas pelos índios, determinava mudanças nas outras partes da extensa colônia lusitana no Novo Mundo. O Brasil tornava-se um dos maiores produtores de ouro do Ocidente e despertava mais ainda os interesses europeus. O controle agora deveria ser rigoroso, impedindo o contrabando e garantindo a tributação real, que deveria ser severissima. Para tanto, instalou-se um Estado centralizado, forte militar e administrativamente, contrário ao que caracterizara a sua atuação na Colônia até o fim dos anos seiscentos, na posição de metrópole. A produção açucareira das capitanias de Pernambuco e da Bahia enfrentava uma crise de produção e de exportação. O ouro acabou por fazer com que o centro econômico do Brasil se transferisse para o sul – Minas Gerais, naquela época. Rapidamente, ao contrário do que se imagina no geral, a economia se diversificou nessa região, deixando de depender exclusivamente da mineração, passando a contar com os recursos gerados pelo comércio, pelas atividades agrícolas, pela pecuária e ainda pelos serviços, pela administração e pelas atividades artesanais. A vida nas Minas baseava-se não mais no campo, mas, nas áreas urbanas, constituídas dos denominados arraiais.

Por sua vez, a população da América lusitana aumentou rapidamente com a imigração de muitos portugueses. Contudo, por conta da entrada de muitas dezenas de milhares de escravos africanos e do nascimento de outras dezenas de milhares de escravos, que um orientando meu denominou, em seu trabalho monografico, “crioulos pretos” brasileiros nascidos e criados no Brasil, o universo cultural da Colônia foi incrementado e se tornou por isso mesmo muito complexo, acentuando conflitos e distinções e, possibilitando ainda a formação de uma sociedade biológica e culturalmente mestiça (Paiva, 2001; Paiva; Anastasia, 2002).

Tudo isso inaugurava novas formas de viver e de se relacionar desconhecidas na América portuguesa, antes do boom da mineração. O enorme número de mestiços e/ou crioulos e a grande população forra e seus descendentes são dois aspectos muito importantes para que possamos compreender as peculiaridades desse período. As características emergidas, assim como traços e práticas culturais e socioculturais, relações políticas e econômicas, religiosidade – em alguns casos podemos até chegar a constatar a resistencia de práticas religiosas como, a umbanda, quimbanda e o candomblé – e o comportamento cotidiano ficaram registrados em imagens produzidas nesse período. O que segue agora é um exercício de leitura dessa dimensão absoluta do complexo processo histórico social-sociocultural brasileiro, feito principalmente a partir de imagens selecionadas.

Sabemos que detalhes podem significar chaves para exames mais aprofundados; que comparações entre imagens e entre elas e outros documentos podem revelar aspectos camuflados dessa história ainda totalmente, a nosso ver, muito mal escrita. Sabemos ainda que as representações iconográficas são lidas sempre no presente local – que hoje enfrenta um novidadeiro diálogo moderno entre o que entendemos como localismo global e globalismo local (Cortezão, 2003) –, por meio de filtros e de chaves que pertencem ao presente da época e, que não podiam considerar o avassalador fenômeno moderno da informática. Elas adquirem novos significados a cada nova leitura. A cada nova época se oferecem novas indagações que são colocadas aos nossos espantados olhares científicos. Há sempre a arbitrariedade, a parcialidade e as escolhas do observador e do historiador, o que garante olhares e versões diferentes sobre um mesmo objeto. Ora, isso é preocupante demais ou estamos errando?

Até o século XIX, foi muito comum entre os artistas pretender transportar uma realidade para seus quadros; buscaram reproduzir a vida cotidiana no Brasil. Mas evidentemente não conseguiram. No entanto, registraram seus próprios valores, os valores de uma época, talvez, observando o cotidiano retratado e os problemas que se colocavam. Carlos Julião, originário de Turim, militar que prestou serviços à Coroa Portuguesa no Brasil, no fim do setecentos, andando por várias regiões brasileiras demonstrou o seu interesse em retratar detalhadamente o cotidiano de escravos e libertos, homens e mulheres. Fundava-se absolutamente no estranhamento. Baseava-se no fato de ver tantos entre eles e elas com bastante autonomia, desfrutando de mobilidade, com possibilidade de ascensão econômica e social, com poder de compra notável, morando em sobrados e em boas casas térreas nas áreas urbanas das Minas Gerais, do Rio de Janeiro e da Bahia. Ora, reproduzir a indumentária e os ornamentos que ostentavam, com todo seu colorido original, era verdadeiramente mostrar um Brasil diferente do que se vivia no popular por aqui, não é?

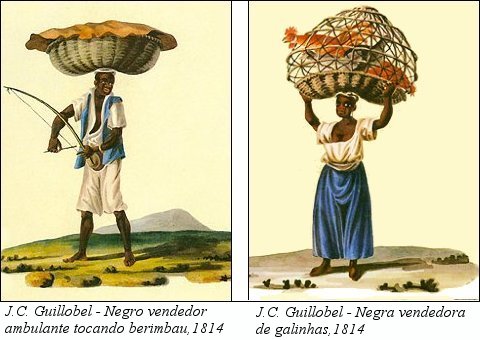

Joaquim Cândido Guilobel desenhou os tipos comuns das ruas do Rio de Janeiro e de São Luís do Maranhão entre 1812 e 1822 e dedicou especial atenção às formas de trabalho exercidas por homens e por mulheres negros e os mestiços, escravos, libertos e livres pobres. Carlos Julião registrou personagens envolvidas em outros tipos de atividades além do trabalho e demonstrou predileção por retratar as mulheres negras. No seu estudo mostrou um grupo pedindo doações para a Festa de Nossa Senhora do Rosário. Entre elas existiam as forras vestidas com os adereços, as indumentárias e a postura, representados com riqueza de detalhes. Essas mulheres possuíam roupas, sapatos, adornos e joias, vestidos, pulseiras de ouro que eram usados por elas mesmas e não dedicados à santa. Diante disso, poderiamos então perguntar: quais razões explicavam tal fato? Essa ostentação significou mais que vaidade, certamente. Na verdade, as negras retratadas já estavam ali representando um novo modelo sociocultural. Suas vestimentas não eram uma invenção de artista Os sapatos e as joias demonstravam outra face da escravidão, ainda mal explicada. No conjunto e individualmente representavam sua grande autonomia, sua autoridade cultural no métier escravocrata da terra brasilis, pois a coisa se multiplicava e parece que chegava tanto ao religioso quanto ao familiar; sua alforria e talvez inserção/inclusão social distinguidas naquela sociedade escravista colonial era ainda bastante desconhecida e ainda muito mal explicada (até hoje).

[caption id="attachment_38629" align="aligncenter" width="475"] Carlos Julião, Brasil à época da mineração (séc. XIX)[/caption]

Carlos Julião, Brasil à época da mineração (séc. XIX)[/caption]

Em Johann Mortiz Rugendas (1802; Veilheim, 1859), em Venda em Recife, uma litografia, mostra a tomada da importância do comércio nas regiões urbanas coloniais e da circulação das pessoas nas ruas dessas vilas e cidades. É o olhar da historiografia recente, cultural e sociocultural, que vê nesse famoso desenho dimensões menos explicitas, a partir da complexidade sociocultural em torno de uma venda registrada por Rugendas. A primeira constatação é o convívio cotidiano intenso entre senhores brancos, índios, negros e mestiços; entre adultos e crianças; entre religiosos e prostitutas; guardas de milícias e “vadios”. Essa aparente desordem hierárquica, marcada pelo desregramento e pela profunda promiscuidade, tinha suas próprias formas de organização. O comércio tratava de impor suas normas e tudo parecia funcionar perfeitamente dentro e fora da venda.

[caption id="attachment_38630" align="aligncenter" width="475"] Johann Mortiz Rugendas, Venda em Recife (século XIX)[/caption]

Johann Mortiz Rugendas, Venda em Recife (século XIX)[/caption]

Sabemos que há uma nítida separação entre o que se vende lá dentro e o que se negocia na rua. Enquanto surpreendentemente o frade leva à boca um copo, na rua, na esquina, uma mulher negra parece vender um colar à sinhazinha que se encontra na sacada da parte superior do sobrado. Ora, pausa para os prazeres mundanos lá dentro, circularidade de culturas e socioculturas cá fora. O colar de contas, depositário de tradições culturais africanas e afro-brasileiras, pareceu-nos agradar à moça branca que, ao usá-los, dava a ele novos significados. Mas certamente contribuíra para a manutenção das práticas culturais e socioculturais populares locais.

Todo esse dinamismo representado existia concretamente; foram incontáveis vezes mencionados na documentação manuscrita da época. Nos Universos culturais distintos não se corria o risco, até então, de tornar a realidade histórica uma invenção“sem pé nem cabeça” feita por um desenhista que queria brincar com a realidade. Os escravos se apoiavam e certamente estavam ali porque era um procedimento comuníssimo. O índio desacordado na soleira da porta era cena corriqueira nessas regiões onde a população indígena não foi exterminada totalmente.O garoto no balcão é importante agente de dinamização e de trânsito social quando leva e traz mensagens e artigos, quando faz circular informações, faz também a mediação entre universos culturais distintos. Já anegraque conversa com ooficial militar, com seu pano-da-costajogado sobre o ombro, tradição e tecido africanos ou de um Brasil africano, estabelece naquele momento mais um espaço de sociabilidade; os negros e o frade esmoleiro,à esquerda, os frequentadores da venda lá dentro e as mulheres que discutem sobre o colar de contas também.

Rugendas compôs uma cena idealizada no Recife, no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais. Sua pretensão realista é coroada pelos cães que na primeira cena rosnam e disputam terreno, quase fazendo com que o observador escute os ruídos vindo da fervilhante venda recifense e de seu entorno.

Venda no Recife nos permite fazer uma reflexão sobre a historiografia brasileira mais adequada. A litografia é o pretexto para que se possa demonstrar como os tempos e os valores desses tempos, assim como os seus historiadores, leram as imagens icônicas ou figurações de memórias do passado, sublinhando alguns aspectos, desconhecendo e desconsiderando outros. Os objetos que o artista queria alcançar, contudo, podem ser recuperados a posteriori. Essa é uma das atividades desenvolvidas pelos historiadores que, acreditamos, é preciso ressaltar, apesar de não ser nunca uma recuparação absoluta e integral.

A multiplicidade e a dinâmica cultural brasileira são devedoras do século XVIII, racional, cientificista, secular, que desqualifica e desabona o processo de mestiçagem sociocultural no país. Contudo, traz conceitos fundamentais para se compreender melhor a situação que tratamos. Um deles é o de civilização; outro é o seu oposto, o conceito de barbárie. Os grandes divulgadores, no século XIX, foram os antropólogos evolucionistas, chamados por terem aplicado a idéia de evolução das espécies à sociedade humana, os denominados darwinistas sociais, que partiam do pressuposto da origem humana ligada a espécies essencialmente diferentes. Apropriavam-se da teoria desenvolvida por Darwin, que explicava a evolução das espécies animais e vegetais, aplicando-a aos quadros sociais e à história humana. Mas hoje não se pode aceitar coisas assim, elas não têm mais aplicabilidade, principalmente em se tratando de um cenário como o nosso, em que vivemos o calor de uma revolução da informação.

Esses antropólogos, como diz o sambista Zeca Pagodinho, seriam hoje como cobras velhas, “cobra velha arma o bote, mas sai no pinote porque não tem dente. Não convenceriam mais ninguém no mundo científico acadêmico moderno. Estariam ultrapassados, pois acreditavam que os povos poderiam ser classificados em etapas evolutivas: mais atrasados, menos atrasados, evoluídos; sempre no sentido do mais simples para o mais complexo. Em A ideia de raças humanas, podemos ver a raça humana como a única, e as diferenças seriam culturais, com origem única ou diversa e os graus diferentes de evolução estariam na base dessas proposições antropológicas (SCHWARCZ, 2001, p. 47-70). Traduzindo, então, teríamos os selvagens bárbaros e os civilizados. Atraso e progresso, contemporâneos e bastante caros aos historiadores positivistas da época e, posteriormente, nas de centro e de periferia, apreciadas pelos historiadores, sociólogos, economistas, juristas, demais intelectuais velhos políticos marxistas; e o fato de não se observar pela visão holística moderna seria uma tragédia.

O esquema de comparação sociocultutural era então bastante simplório entre evolucionistas darwinianistas sociais, positivistas e seus seguidores que formavam a população de intelectuais críticos em cujos cálices ainda bebemos. A historia das nações é um bom exemplo. Eram muito comuns as análises que pressupunham uma Europa civilizada, Inglaterra e França, em oposição a outros países em diferentes estágios da escala evolutiva ou do progresso. Comparavam-se os costumes dos outros povos com os costumes dos europeus pretensamente civilizados. Quanto mais se assemelhassem à historia e às formas de viver dos europeus, mais próximos da civilização. Essas culturas ditas não civilizadas não eram estudadas levando em conta o seu contexto. Os povos dos trópicos e os povos mestiços seriam civilizados apenas quando adquirisem padrões, comportamento e perfis europeus, e essa deformação academica marcava a intelectualidade brasileira da época. De certa forna tudo isso acabaria contaminando nossa sociedade e hoje podemos ver seus resquícios reverberados pelas camadas de novos crioulos beberem também do mesmo cálice na sociedade quando atingem um patamar social burguês de destaque, reproduzindo práticas preconceituosas conhecidas e comuns. A esses avassaladoramente tomados do espírito de estrangeirismo colonialista chamamos de crioulos e/ou creoulos branqueados, que encontram dificuldade de se assumir, de se entender socioculturalmente. Vivem negando a autenticidade de ser brasileiros nos menores atos sociais.

Parte substâncial da elite brasileira e da América Latina concordava com essas opiniões e esses julgamentos e passou a adotar essa ideia. No nosso caso, era necessário embranquecer para civilizar, dilema dos partidários do imprescindível processo de civilização/europeização do Brasil. Um pensamento verdadeiramente etnocêntrico que desqualificava o outro, e nesse quadro estigmatizava a crioulagem. Era imprescindível mudar os rumos da história do nosso país, esquecer o passado escravista e clarear.

Os brasileiros, imbuídos desse eurocentrismo, não aceitavam ser considerados menos civilizados por terem nascido e por viverem em um país mestiço e pobre, mesmo que o Brasil fosse uma monarquia também crioula, ligada às casas reais europeias, e que depois também fosse uma jovem república, partidária das ideias mais modernas da política e da administração.

O incentivo à entrada de grandes levas de trabalhadores europeus brancos na segunda metade do séculoXIX, período da monarquia, foi uma política adotada inclusive para isso. Um dos objetivos era substituir o trabalhador negro e mestiço pelo europeu, o que significava, a médio e longo prazos, embranquecer a população. Intentava-se prover essas camadas populares de certa cultura, de valores, de práticas religiosas à moda europeia. Os imigrantes italianos, portugueses e espanhóis de tradição católica eram os preferidos, mas também chegaram em grande quantidade os alemães e, mais tarde, os japoneses. Era o perfil populacional e cultural que se auferia para o Brasil do século XX. Os crioulos acabavam no mais absoluto esquecimento, relegado à exclusão social. Obviamente esperava-se que tudo se desse paulatinamente, mas o Estado não cuidou de transformá-los em cidadãos, um erro tático. Quanto ao sincretismo religioso, o candomblé e a aglutinação com o catolicismo foram uma questão de sobrevivência. Os colonizadores europeus diziam sempre que as danças e os rituais africanos eram feitiçaria e que deveriam ser reprimidos.

A única saída dos escravos era rezar para um santo católico, para enganar os senhores, e acender velas para os orixás; era uma forma de manter sua fé, que permanece até hoje como se fosse uma espécie de pseudoclandestinidade e que permanece no cerne de nossa formação sociocultural até os nossos dias. Foi assim que os santos católicos se juntaram aos deuses africanos.

A partir do século XX , houve também a permanência da influência do espiritismo, criando-se e/ou revelando-se definitivamente com espaço próprio a umbanda, com características diferentes do candomblé. O sincretismo religioso é cada vez mais forte na Bahia, até o ponto de muitas igrejas católicas celebrarem cultos com elementos afro. Os orixás, divindades do candomblé, estão longe de se parecerem com um santo cristão. Ao contrário, têm características muito humanas: são vaidosos, temperamentais, briguentos, fortes, maternais ou ciumentos. Enfim, têm personalidade própria! Na África Ocidental, existem mais de 200 orixás. Mas na vinda dos escravos para o Brasil grande parte dessa tradição se perdeu. Hoje, o número de orixás conhecidos no país está reduzida a dezesseis. E desse pequeno grupo, apenas doze são ainda cultuados entre nós; os outros – Obá, Logunedé, Ewa e Iroco – raramente se manifestam nas festas e rituais.

Cada sociedade indígena tem sua própria ideia a respeito do universo, tem seus mitos e lendas. Seus membros sabem dizer quem foi o criador, se foi criado, como os homens aprenderam a cultivar a terra e a fabricar instrumentos, qual a posição de sua sociedade tribal diante das demais e quem instituiu as regras sociais por lá. E muitos desses conhecimentos estão contidos nos mitos guardados pela tradição tribal. Muitos acham que os mitos são apenas descrições deturpadas de fatos que realmente ocorreram, mas, como tudo indica, eles têm mais a ver com o presente do que com o passado de uma sociedade, mesmo tratando-se de histórias de tempos pretéritos e remotos.

A mestiçagem não cessou e, mantendo longa tradição, passou a incorporar dimensões lógicas, dinamicas culturais e socioculturais a partir da chegada dos imigrantes europeus. A realidade histórica não era o que se via nos discursos e nas representações sobre esse Brasil mestiço que se pretendia civilizar ao modelo europeu. Ao contrário, várias representações iconográficas indicavam o futuro alvo do Brasil e tornavam o mestiço, conceito darwinista social que se opunha ao de eugenia, isto é, de raça pura, um personagem absolutamente exótico, do passado atrasado brasileiro, do interior “caipira” do país, uma espécie de sub-raça condenada à extinção no Brasil moderno.

O Brasil salvo pela civilização e pelos agentes civilizadores mais importantes, os brancos, é a mensagem que uma das pinturas mais representativas desse período e desse pensamento pretende passar – e passa mesmo. Trata-se da tela Redenção de Cam, pintada pelo espanhol Modesto Brocos y Gomez em 1895, em que a mestiçagem comandada pelo agente branco transforma-se na solução para o grande problema nacional, havia várias décadas, como salienta o naturalista alemãoKarl Friedrich Philipp von Martius, premiado em 1840 pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro por sua monografia sobre a História do Brasil baseada na mistura das três raças (Martius, 1845).

O nome do quadro tem origem bíblica. Cam era um dos três filhos de Noé. Por ter visto seu pai nu, provocou sua ira. Noé, então, amaldiçoou Canaã, filho de Cam, a ser escravo de seus irmãos. Os descendentes de Canaã seriam, portanto, escravos dos parentes. A história bíblica de Cam foi usada como justificativa para a escravização dos negros africanos, principalmente a partir do século XVI. O que se dizia é que a escravidão purificaria os pecados e permitiria a salvação da alma.

Modesto Broco y Gomez transporta a história para a realidade brasileira, récem-saída da escravidão; uma composição carregada ainda de referências e de valores europeus. Ele quis pintar o Brasil, sua história de hibridismo e seu futuro civilizado. Evocava ícones cristãos que dariam maior legitimidade e apelo às ideias transformadoras em imagem no quadro. A redenção do personagem bíblico, que era a redenção do Brasil, produzia-se no seio da Sagrada Família e no nascimento do Salvador. Uma Santana negra levanta as mãos em direção ao céu e agradece o nascimento da criança branca, isto é, pura, sem pecado original, no colo de sua mãe, uma virgem mulata. Observado por seu pai, um São José entre o caboclo e o imigrante europeu, o menino ocupa o lugar principal da cena. Ele é o Brasil jovem, pintado à moda renascentista, com os dedos da mão direita em forma de V, da vitória e da bênção, e na mão esquerda uma laranja, talvez mais uma brasileirice, como se costuma erroneamente dizer no insanamente despreparado sociocultural popular, símbolo da fertilidade e da fartura, substituindo o cacho de uvas, a romã ou o pássaro usados pelos antigos pintores do Renascimento europeu. É interessante que a mãe aponta para a avó negra, como se apontasse para a origem degradada do menino agora redimida, e ele sinaliza sua vitória e direciona sua bênção para esse passado terminado, remido.

No centro de toda a composição, o Brasil livre e salvo, sob a forma do Menino Jesus branco. A mestiçagem é aí elevada à categoria de caminho da civilização, porque passa a ser dirigida pelo agente branco, cuja influência seria determinante. E se tratava de agentes do gênero masculino, sublinhe-se, que negavam certa promiscuidade dita mulata. Esse agente civilizador dominaria a cena com facilidade tanto biológica quanto cultural. Contudo, o elemento mestiço ou crioulo preto tinha que desaparecer. A mestiçagem deveria embranquecer os brasileiros. Era a mestiçagem criando ainda mais hibridismo e degeneração.

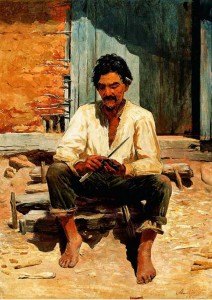

Era necessário sanar o Brasil das doenças, dos vícios e da barbárie que o passado lhe impusera. Nessa perspectiva, não podia permanescer mulato. Mas o Brasil moderno estava nas cidades. O brasileiro do interior, o crioulo, mestiço, o branco pobre – embora seja inadequado tratar assim – precisava se modernizar, se transformar, se educar. Foi nessa época que algumas imagens que ficariam famosas começaram a representar esse homem “bronco e doente” do interior brasileiro, que contrastava com a imagem do brasileiro idealizado, civilizado e moderno. Em 1893, o discurso já é cansado. José Ferraz de Almeida Júnior terminava uma de suas telas mais conhecidas hoje, e ainda muito divulgada. Trata-se de o O caipira picando fumo. O homem do campo, das matas, de um Brasil arcaico chamava a atenção do célebre pintor brasileiro. Convivivera intimamente com o mundo e os personagens que pintava, retratava-os a partir de certos valores, padrões e inquetações senão adquiridos, aguçados durante sua primeira estada em Paris, entre 1876 e 1882. Isso nos ajuda mais ainda a entender melhor essa série caipira deAlmeida Júnior.

O derrubador mestiço tem origem indígena, como o garoto que pesca e o homem que amola o machado, que ele chama de caipiras, representados de maneira que sua origem fica pouco evidenciada. Os caipiras da série têm aparência de imigrantes italianos e portugueses. É interessante notar a ausência de mulatos, os chamados pardos, mas parece que todos são genuinamente crias da casa. Tão comuns entre a população interiorana da virada do século XIX para o XX que podemos suspeitar que poucos fossem de origem genuinamente europeia, ou seja, não tinham nascido aqui. O ambiente de Almeida Junior é essencialmente híbrido! Pode-se notar nas telas técnicas indígenas, utensílios afro-brasileiros e europeus, costumes já brasileiros e religiosidade popularizada. Mas ele pinta justamente o que a ideia de modernização e de civilização buscava extinguir na época, uma vez que esse conjunto de práticas cotidianas era julgado próprio dos povos mais atrasados.

Almeida Júnior,homem de seu tempo, interessado na simplicidade do interior, pintou um dos temas que mais chamava a atenção e incomodava intelectuais, políticos e artistas brasileiros preocupados com a questão. Suas pinturas tratavam de transportar representações do povo brasileiro, do passado e do futuro do país, expressas por seus pares e conhecidos, que ele teve oportunidade de observar, discutir, escutar, ver e finalmente transformar em registrosicônicos.

As telas de Almeida Junior influenciariam a própria representação do caipira brasileiro. Monteiro Lobato chegou a dizer que o “brasileiro é a sua arte, inconfundível o seu nacionalismo” (Santa Rosa, 1999). Entretanto, não se tratava de um nacionalismo defensor das práticas e dos valores mestiços, das bases do futuro da nação. Monteiro Lobato criaria o Jeca Tatu exatamente para negar o homem doente do interior brasileiro. O Jeca Tatu publicado em 1918 sofria de doenças provocadas pela pobreza, pela ignorância, pelo barbarismo (Lobato, 1918; Lima, 1999; Schwacz, 2001, p. 239-250). Enfim, era distante de um homem civilizado, como sabemos todos. Essa era sua pior doença. Seu comportamento comprometia o ideário do Brasil moderno de então. A preguiça o acometia fatalmente. Seu destino era sucumbir à inevitável miséria. O Jeca Tatu era o Brasil atrasado e doente que necessitava urgentemente de remédios eficazes.

A indolência e a preguiça marcaram a representação do mestiço. Os argumentos usados então se diferenciavam dos apresentados pelas autoridades coloniais nos séculos XVIII e XIX.. Para o Conde de Galveas, governador da Capitania das Minas Gerais em 1732, os negros e os mestiços eram vistos como insolentes, uma espécie de mal necessário, uma vez que pagavam parcela significativa dos tributos cobrados da população – e nos quer parecer que essa maneira de tolerância permanece até nossos dias. Um dos delatores da Inconfidência Mineira, o coronel Bazilio Malheiros do Lago, deixou registrado, em testamento feito em 1809, sua impressão sobre as camadas populares do Brasil-escravo, liberto, livre pobre e mestiço. A intolerância com relação aos mestiços mudaria de forma e de discurso, mas o produto da hibridação biológica e sociocultural continuaria sendo discriminado e o país mestiço permaneceria sendo combatido, como mostram os documentos do Arquivo Público Mineiro.

Ao quadro geral da discriminação do final do oitocentos ajuntava-se o aumento do preconceito com relação ao passado luso e monárquico, escravista e colonial. Como podemos perceber, pintara-se um Brasil de (e com) olhares estrangenros que precisava urgentemente ser revisto, em termos de permanência! Deram-se espaços socioculturais para a formação do que o professor Jean Claude Schmith denominou de sociedade paralela (1990, p. 261), que costumeiramente se denomina por aqui crime organizado.

Referências

ARQUIVO PÚBLICO Mineiro. Câmara Municipal de Sabará. Códice III, f. 85v., 88v.

CORTEZÃO, Maria. Globalismos locais e localismos globais. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Produzir para viver. Coleção Reinventar a Emancipação Social para Novos Manifestos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

FORRESTER, Viviane. O horror econômico. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora da Unesp, 1997.

LESSA, Carlos. O Rio dos vários Brasis. Rio de Janeiro: Record. 2003.

LOBATO, José Bento Monteiro. Urupês. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1918.

LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representação geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan/Iuperj/Ucam, 1999.

MARTIUS, Carl Friedrich Phillipp von. Como se deve escrever a História do Brasil. Jornal do IHGB, nº 24, 1845.

PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789.Belo Horizonte: EdUFMG, 2001.

PAIVA, Eduardo França; ANASTASIA, Carla Maria Junho (orgs.) O trabalho mestiço: maneiras de pensar e formas de viver – séculos XVI a XIX. São Paulo, Annablume, 2002.

PEIXOTO, Ricardo Corrêa. Crioulos pretos: um ensaio sobre a práxis social urbana e o cotidiano dos desclassificados da ordem imperial, na passagem para a republicana no Rio de Janeiro, de 1888 a 1904. Monografia (licenciatura em História). Universidade Salgado de Oliveira. São Gonçalo, 2006.

RUGENDAS, Johannn Mortiz. Venda em Recife, uma litografia. 1859.

SANTA ROSA, Nereide Schilaro. José Feraz de Almeida Junior. São Paulo: Moderna, 1999.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Produzir para viver. Coleção Reinventar a Emancipação Social para Novos Manifestos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

SCHMITH, Jean-Claude. História dos marginais. In: LE GOFF, Jacques. História nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e a questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

Publicado em 13 de janeiro de 2015

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.