Breve abordagem sobre o conceito de energia

José Jorge Vale Rodrigues

Doutor em Ensino (Univates), professor do IFTO

Eniz Conceição Oliveira

Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Univates

Breve histórico

Energia (energeia) é uma palavra de origem grega que quer dizer “dentro do trabalho”. Segundo Coelho (2007), o termo energia surgiu em 1807, proposto pelo físico britânico Thomas Young (1773-1829), que na época fazia referência à equação m.v2 (produto da massa “m” com o quadrado da velocidade “v”), também conhecida por vis-viva ou “força viva”. Young já associava a energia à capacidade de produzir um trabalho ou realizar uma ação.

Antes do século XIX, força “vis” tinha uma definição bem extensa, que estava em conformidade com uma variedade de fenômenos relacionados a gravitação, eletricidade e magnetismo. Mesmo assim, esses assuntos eram tratados pelos estudiosos de modo independente, sem a tentativa, ainda, de aproximá-los conceitualmente na busca por qualquer conversão que fosse possível (Souza, 2015).

O físico italiano Galileu Galilei (1564-1642) sugeriu, mesmo que de modo intuitivo, uma ideia de conversão e conservação que relaciona atualmente a energia cinética à energia potencial gravitacional. Ele disse, em sua obra, que a velocidade máxima alcançada por um objeto na forma de pêndulo em queda, partindo de velocidade inicial nula, sem qualquer vestígio de atrito, pode apenas se elevar a uma altura idêntica à inicial. Segundo Gomes (2015), “Galileu tinha a noção intuitiva de que um corpo retorna ao seu estado de movimento original após passar por um jogo de compensações ao longo de sua trajetória”, o que fornece mais esclarecimentos a respeito do movimento.

Posteriormente, por volta de meados do século XVII, houve mais investidas em propor explicações e medidas a respeito da natureza do movimento e o que se conservaria durante tal processo. Conserva-se, portanto, o que no entendimento atual é o momento: m.v (produto da massa “m” com a velocidade “v”), de acordo com o físico francês René Descartes (1596-1650), e a energia cinética: m.v (produto da massa “m” com o quadrado da velocidade “v”), segundo o matemático alemão Gottfried Leibniz (1646-1716) (Souza, 2015).

A denominação “energia” ganhou reconhecimento e se destacou efetivamente em relação ao termo “vis viva” no início do século XIX. Em sua função de professor de Engenharia na Universidade de Glasgow (1855-1872), o físico William Rankine (1820-1872) cunhou os termos “energia potencial” e “energia cinética”, enquanto desenvolvia seus estudos em Hidrodinâmica. Por volta de 1870, o termo energia passou a ser reconhecido mundialmente. Nesse perído, de acordo com Kuhn (1977), com o surgimento de uma nova forma de enxergar a natureza baseada no que chamaram de “princípio da conservação de energia”, a ideia de energia revolucionou o modo de pensar da comunidade científica da Europa.

O princípio da conservação de energia estabelece que a quantidade total de energia em um dado sistema que esteja livre de influências externas é sempre a mesma. Esse princípio se relaciona de forma intrínseca com a própria definição do termo “energia”. Assim, de acordo com Lindsay (1975), o surgimento desse princípio se deve ao fato de os cientistas da época procurarem por algo que permanecesse constante em meio às mudanças.

Kuhn (1977) estabeleceu que o modo como o princípio de conservação de energia foi desenvolvido é marcado por duas épocas importantes. A primeira, que compreende o intervalo 1800-1842, trata das relações existentes entre as diversas forças da natureza: as de aspecto dinâmico, térmico e elétrico. Os cientistas dessa época suspeitavam que pudesse existir uma “força” que poderia surgir em outros formatos, mas que jamais poderia ser criada ou destruída. Posteriormente, essa mesma “força” promotora e indestrutível ficou conhecida como energia. A segunda, que se inicia em 1842 e se estende até 1847, se refere à descoberta, de forma simultânea, do princípio da conservação de energia por quatro cientistas da Europa (Mayer, Joule, Colding e Helmholtz), totalmente independentes. Esses pesquisadores desenvolveram trabalhos com algumas diferenças e em épocas aproximadas, mas seus resultados levaram a crer na descoberta de uma propriedade fundamental da natureza: o princípio da conservação de energia (Kuhn, 1977).

De acordo com ele, a descoberta da conservação de energia foi orquestrada por três elementos. O primeiro foi a diversidade de processos de conversão (transformações): partindo de meados do século XVIII, com o físico escocês James Watt, por meio da máquina térmica, que tornou possível a conversão de energia térmica em cinética, até meados do século XIX, com o físico britânico James Joule, que foi capaz de converter energia elétrica em térmica, processo que ficou conhecido como “Efeito Joule”.

O segundo elemento foi marcado pelo interesse em motores: eles são equipamentos de conversão, que possibilitam fazer comparações entre os diversos tipos que existem, térmicos ou elétricos. Isso dava direção para uma possível quantificação do valor da conservação das forças. Converter calor em trabalho era tratado de modo particular, já que era questão de melhoramento do rendimento desse tipo de conversão e, consequentemente, de crescimento da produção de trabalho útil (Kuhn, 1977).

Finalmente, o terceiro elemento faz referência a uma espécie de corrente filosófica (Filosofia da Natureza) que sugeria a existência de um princípio capaz de unir, intrínseco a todos os acontecimentos da natureza, como se todos fossem partes conectadas de alguma coisa maior. Alguns cientistas alemães construíram seus trabalhos sob a luz da Filosofia Natural (Kuhn, 1977).

O conceito de energia

Segundo Bucussi (2006), o conceito de energia se desenvolveu de acordo com estudos envolvendo movimento e calor no decorrer do século XIX. Nessa época, na tentativa de explicar muitos acontecimentos na natureza, os termos vis viva e calórico eram a base das duas principais vertentes de estudo usadas pelos pesquisadores europeus. Foi no decorrer dessas pesquisas que apareceram as primeiras ideias a respeito da conservação de energia; assim, o conceito é consolidado como base geral teórica científica. Feynman et al. (2008, p. 53, grifo do autor) fazem a seguinte afirmação a respeito da energia e sua conservação:

Existe um fato, ou, se você preferir, uma lei que governa todos os fenômenos naturais que são conhecidos até hoje. Não se conhece nenhuma exceção a essa lei – ela é exata até onde sabemos. A lei é chamada de conservação da energia. Nela enuncia-se que existe certa quantidade, que chamamos de energia, que não muda nas múltiplas modificações pelas quais a natureza passa. Essa é uma ideia muito abstrata, porque é um princípio matemático; ela diz que existe uma quantidade numérica que não muda quando algo acontece. Não é a descrição de um mecanismo ou algo concreto; é apenas um estranho fato de que podemos calcular algum número e, quando terminamos de observar a natureza fazer seus truques e calculamos o número novamente, ele é o mesmo. Algo como o bispo na casa branca que, após um número de lances – sem sabermos os detalhes – ele continua na casa branca. Essa é uma lei da natureza dele.

Portanto, verifica-se que o conceito de energia está ligado à capacidade de produzir movimento ou transformar alguma coisa. Para a Física, a energia é uma entidade de caráter abstrato que está relacionada ao movimento de um sistema fechado e não variável com o passar do tempo. Refere-se a um ente imaginário que se relaciona com o estado de um sistema físico. Considerando seus mais diversos aspectos, como temperatura, propriedades químicas e massa, por exemplo, diz-se que todos os corpos possuem energia. Segundo Walker, Halliday e Resnick (2008, p. 153),

o termo energia é tão amplo que é difícil pensar em uma definição concisa. Tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos; [...] energia é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos. Se uma força muda um dos objetos, fazendo-o entrar em movimento, por exemplo, o número que descreve a energia do sistema varia.

De acordo com Poincaré (1968), seja qual for a ideia de mundo que os experimentos futuros sejam capazes de revelar, já se sabe que existirá alguma coisa que permanece constante e que se pode chamar de energia. Atualmente, é o mais próximo possível que se pode chegar de sua definição. No entanto, para que não seja compreendida com uma substância dentro dos objetos, é preciso perceber que ela está associada à configuração de um sistema e às interações que essa configuração possibilita. Dessa forma, não faz sentido tratar do termo energia de um objeto isoladamente, além de não ser possível determinar de modo absoluto a energia de um sistema, somente a sua variação. Quando se diz “a energia potencial gravitacional de uma pedra”, por exemplo, comete-se um equívoco, de acordo com a visão científica. Por causa da interação que existe entre a pedra e a Terra, desconsiderando os outros objetos, a energia está associada ao conjunto formado pelos dois corpos (Gomes, 2015).

Tomando como referência o campo de estudo, pode-se listar vários tipos de energia. Um deles é a energia mecânica, descrita como junção da energia cinética, que está relacionada ao movimento dos corpos, e a energia potencial, que pode ser explorada em termos de gravidade ou de deformação de objetos. A energia cinética (K) é a energia associada ao estado de movimento de um objeto; é preciso considerar a massa (m) do objeto e que ele esteja em velocidade muito menor que a velocidade da luz. Quando se aumenta a velocidade de um objeto, aplicando-se a ele uma força, sua energia cinética também aumenta. Dessa forma, diz-se que um trabalho é realizado pela força que age sobre o objeto. A ideia de “realizar trabalho”, portanto, se refere ao ato de “transferir energia” (Walker; Halliday; Resnick, 2008).

O trabalho é uma grandeza física que fornece uma medida da energia transferida de um sistema físico para outro sistema físico. É importante destacar que nessa transferência não estão envolvidas diferenças de temperatura entre os sistemas. De acordo com Young e Freedman (2014a), verifica-se que em qualquer movimento, por mais complexo que seja, o trabalho total (W) realizado por todas as forças sobre um objeto é igual à variação de sua energia cinética (W = K2 - K1 = ∆K), uma grandeza que se relaciona com a velocidade do objeto.

Dessa forma, podemos definir o trabalho (W) realizado por uma força constante como sendo o produto escalar da força (F) e o deslocamento (d), considerando a força e o deslocamento como grandezas vetoriais. Doménech (2003) afirma que seria também interessante definir o conceito de trabalho de forma mais qualitativa. Sob essa perspectiva, o trabalho corresponde, portanto, à ação de transformar a matéria com a aplicação de forças. Assim, seu caráter de processo de transferência de energia fica mais evidente e o conceito não estaria limitado apenas às situações particulares da mecânica (Doménech, 2003).

Sabe-se que a energia pode ser transferida em forma de trabalho e calor de um sistema para o ambiente e também ao contrário (Walker; Halliday; Resnick, 2011). Pode-se desenvolver um tratamento mais abrangente do termo energia, não se limitando apenas ao campo da Mecânica, quando se apresenta o conceito de energia como “a capacidade de realizar trabalho”, mas atendendo também ao campo da Termodinâmica incluindo os processos associados ao calor (Bucussi, 2006). É importante destacar que nessa transferência de energia estão envolvidas diferenças de temperatura entre os sistemas. Assim, o calor pode ser compreendido com uma propriedade que está associada à transferência de energia térmica de um sistema para outro ou entre partes de um mesmo sistema exclusivamente em virtude da diferença de temperaturas entre eles (Young; Freedman, 2014b).

Verificou-se que, para que ocorra a transferência de energia, é preciso “alguma coisa”, seja essa coisa uma onda, uma partícula ou um sistema de partículas, e que essa transferência é chamada de trabalho, caso envolva interações macroscópicas, ou de calor, para interações microscópicas (incluindo aqui a radiação eletromagnética como forma de calor). Percebe-se ainda que a energia é uma “função de estado” e o calor e o trabalho são “processos” que envolvem mudanças de estado (Bucussi, 2006). De acordo com Michinel e D’Alessandro (1994), sabe-se que, enquanto a energia se conserva, o calor e o trabalho não se conservam. Dessa forma, depois de uma primeira aproximação do conceito de energia, é preciso que ele seja diferenciado e integrado aos conceitos de trabalho e calor.

Outro conceito importante para estudos que envolvam energia é a razão entre o trabalho feito para realizar certa atividade e o tempo consumido no decorrer da sua realização. Essa razão é conhecida como potência; no sistema internacional, ela é medida em watt (W). Em eletricidade, por exemplo, o movimento das cargas elétricas pode ser utilizado para acionar um motor ou para o aquecimento de alguma coisa; assim, a potência elétrica é a taxa na qual energia elétrica é convertida em energia térmica ou outras formas de energia. O movimento dos elétrons dentro dos componentes de um circuito elétrico tem como consequência a conversão de energia elétrica em energia térmica, percebida pelo aumento de temperatura dos componentes. Esse processo, conhecido como Efeito Joule, explica o aquecimento da água pelo chuveiro elétrico, por exemplo. Nesse processo de conversão, a energia pode se transformar em outro tipo de energia com baixa qualidade, tornando-se de difícil reaproveitamento para o consumo. Por essa razão, é necessário que se produza energia constantemente, apesar da lei de conservação. Por exemplo, quando os fios de alta tensão são percorridos por corrente elétrica, há aquecimento, não se recupera essa energia perdida em forma de Efeito Joule. Diz-se, portanto, que a energia se degrada, que ocorre a degradação de energia; a energia pode ser desperdiçada em certas circunstâncias (Walker; Halliday; Resnick, 2011).

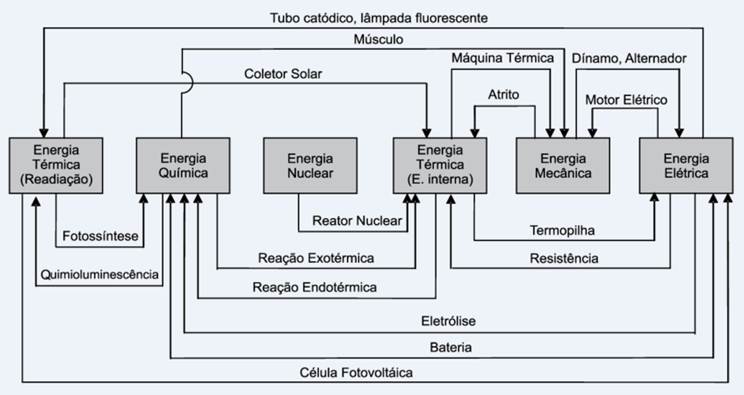

Em Física existe outro termo muito empregado no cotidiano das pessoas quando se deseja saber a eficiência de algum aparelho eletrodoméstico ou de algum tipo de motor: trata-se da ideia de rendimento (η), que também está ligada aos conceitos de energia e potência. Sempre que uma máquina trabalha, parte de sua energia total é dissipada; isso ocorre em função do atrito ou qualquer outra razão – uma falha por exemplo. Considerando que essa energia dissipada não é perdida, ela é transformada em outros tipos de energia (Lei de Lavoisier). Desse modo, calcula-se o rendimento com a expressão: η=Pu/Pt (onde: η = rendimento; Pu = potência útil; Pt = potência total) (Young; Freedman, 2014a). No Quadro 1, de acordo com Smil (2005), mostram-se as formas de energia e os tipos de conversões associadas a elas.

Quadro 1: Formas de energia e os tipos de conversões

Eletromagnética | Química | Térmica | Cinética | Elétrica | Nuclear | Gravitacional | |

Eletromagnética | Quimioluminescência | Radiação térmica (quando um objeto fica incandescente) | Aceleração de uma carga elétrica gerando emissão de radiação eletromagnética | Eletroluminescência - LED | Emissão de radiação gama, bomba nuclear | ||

Química | Emissão de radiação gama, bomba nuclear | Reações químicas em geral | Calor como energia de ativação | Dissociação por radiólise (bombardeio da água por part. alfa para formar h+ e Oh-) | Eletrólise | Radiação como energia de ativação em reações químicas, ionização | |

Térmica | Absorção solar (causando aumento de temperatura de objetos expostos ao Sol) | Combustão | Troca de calor | Fricção ou atrito | Efeito Joule - Dissipação da energia elétrica na forma de calor em resistores como a "resistência" de chuveiro | Fissão, fusão | |

Cinética | Radiômetros (dispositivos que se movem quando atingidos por radiação) | Metabolismo, atividade muscular | Expansão térmica, combustão interna | Engrenagens, correias | Motor elétrico | Radioatividade, bombas nucleares | Objetos caindo |

Elétrica | Efeito fotoelétrico - células solares | Célula de combustível, pilhas e baterias | Termoeletricidade, termoiônica | Gerador comum | Baterias nucleares | ||

Nuclear | Reações gamanêutron | ||||||

Potencial gravitacional | Objetos sendo erguidos |

Fonte: Adaptado de Hinrichs e Kleinbach (2003).

Dessa forma, pode-se dizer que a energia está presente em praticamente todos os fenômenos físicos, sendo um dos conceitos mais importantes da ciência. É um recurso natural sobre o qual a civilização humana baseia-se em seus processos de obtenção e em seu consumo de forma eficiente. De acordo com Angotti (1993), o conceito de energia é unificador e por essa razão pode servir de base para os mais diversos assuntos, além de se apresentar na forma de muitos processos de conversão, integrando assim as mais variadas disciplinas. Na Figura 1 está um diagrama com os principais processos de conversão energética.

Figura 1: Processos de conversão de energia

Fonte: Baseado em Nogueira et al. (2006).

Um aspecto fundamental dos potenciais que envolvem energia, normalmente associados aos que provocam mudanças, é a sua capacidade de conversão de um tipo em outra. Ou seja, a energia que se encontra em determinada forma, de modo eventual pode assumir outra, naturalmente ou de modo artificial, possibilitando, neste último caso, adequação a alguma utilização prática. Muitas vezes, no cotidiano ou até mesmo no meio acadêmico, são empregados termos como processos de geração de energia ou sistemas de consumo de energia. Mas, na verdade, seria mais adequado afirmar “processos de conversão de energia” (Nogueira et al., 2006).

Na Figura 1, é possível notar várias formas de conversão entre alguns tipos fundamentais de energia. Pode-se perceber ainda que alguns desses processos de conversão ocorrem naturalmente, como é o caso da fotossíntese, já outros são criados e refinados pelo ser humano. Ainda é possível perceber a variedade de processos que envolvem energia térmica e o modo como a energia mecânica se relaciona com vários processos que estão ligados à tecnologia. Qualquer que seja o sistema que se considere e qualquer que seja a forma de energia envolvida, todos os processos de relações energéticas são governados pelas leis fundamentais da Física.

Fontes de energia

É preciso destacar que a exploração econômica ou industrial de energia está associada a vários processos, que se modificam conforme a fonte utilizada. O Quadro 2 traz os principais tipos de energia discutidos no meio científico e acadêmico.

Quadro 2: Tipos de energia e sua fonte

Tipo de energia | Fonte |

Energia solar | Energia associada à radiação provinda do Sol. |

Energia luminosa | Energia associada à luz. Por exemplo, a luz de uma vela, de uma lâmpada, do Sol etc. |

Energia hídrica | Energia proveniente da força das águas. |

Energia das ondas | Energia associada às ondas do mar ou aos desníveis das marés altas e baixas. |

Energia geotérmica | Energia associada ao calor proveniente do interior da Terra. |

Energia eólica | Energia associada ao vento. |

Energia sonora | Energia associada às ondas sonoras. |

Energia elétrica | Energia associada à corrente elétrica. |

Energia térmica | Representa a quantidade total de energia cinética associada às partículas de um sistema clássico. |

Energia química | Energia associada às reações químicas ou à quebra de ligações químicas existentes em toda matéria. |

Energia nuclear | Energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em processo de transformação de núcleos atômicos. |

Energia de biomassa | Energia associada à matéria orgânica (de origem animal ou vegetal). |

Energia cinética | Energia associada ao movimento (diretamente proporcional à velocidade do corpo). |

Energia potencial gravitacional | Energia associada à posição de um corpo em relação a um nível de referência. |

Energia potencial elástica | Energia associada a deformações elásticas (esticar uma mola, elástico etc.). |

Energia mecânica | Soma das energias potencial e cinética de um corpo. |

Fonte: Baseado em Nogueira et al. (2006).

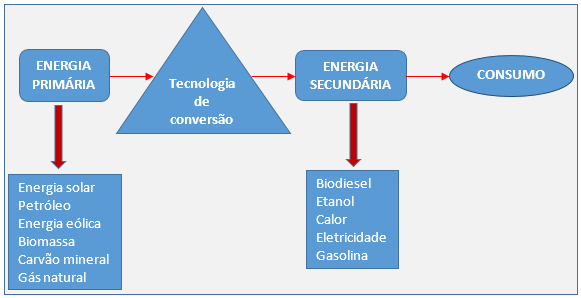

A comunidade científica classifica a energia conforme sua fonte de produção. Compreende-se por fonte de energias o meio pelo qual ela é obtida; sua classificação geralmente é dada como primárias, secundárias, renováveis e não renováveis. As fontes primárias de energia são provenientes diretamente da natureza, sendo necessários processos de transformação para sua utilização posterior. Como exemplos tem-se petróleo, carvão mineral, energia eólica etc. As fontes secundárias são representadas pelos resultados das diferentes usinas de transformação ou são produzidas naturalmente na sua forma direta. São exemplos: eletricidade, vapores, álcool, carvão vegetal, isótopos radioativos etc. (Barbosa, 2012).

O que se chama de fluxo de energia se inicia desde a produção de energia primária até a utilização final da energia, passando por um ou mais elos da cadeia energética que contém a conversão (transformação) de uma forma de energia em outra, de acordo com o diagrama da Figura 2.

Figura 2: Diagrama de conversão energética

Fonte: Baseado em Nogueira et al. (2006).

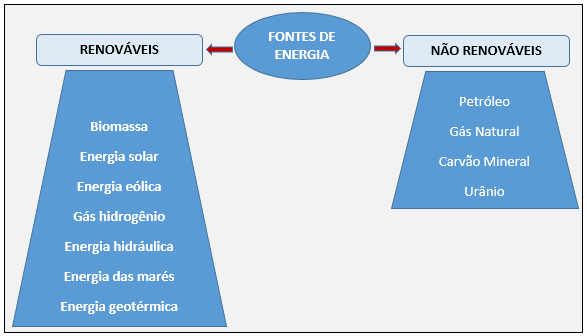

Para as fontes renováveis de energia tidas como “infinitas”, têm-se como exemplos a energia proveniente do Sol e dos ventos. De acordo com Corrêa (2010), as energias renováveis derivam em sua totalidade direta ou indiretamente da energia do Sol, exceto a geotérmica; diretamente no caso da luz e do calor produzido pela radiação solar e indiretamente no caso das energias eólica, hidráulica, das marés, das ondas e biomassas etc.

Segundo Barbosa (2012), as energias renováveis oferecem alternativas seguras, confiáveis e econômicas para suprir nossas necessidades energéticas, fornecendo quase tudo que os combustíveis fósseis são capazes de oferecer sem o agravante da poluição. A eletricidade, por exemplo, um tipo de energia secundária, que tem importância fundamental para o desenvolvimento econômico e social, pode ser obtida por meio de processos de conversão envolvendo energias renováveis (solar em elétrica).

O Brasil é reconhecido mundialmente como um país que possui grande potencial para geração de energia por meio de recursos renováveis (Tolmasquim, 2003). De acordo com Loures (2004, p.125),

o Brasil tem uma matriz energética diversificada e goza de uma relativa autossuficiência nessa área, sendo, que quando o assunto é energia renovável, somos líderes no desenvolvimento de pesquisa e produção de biodiesel, bem como de outras alternativas. Entre essas alternativas desponta o aproveitamento da biomassa residual para produção do biogás, e posteriormente para a geração de energia, sendo ela elétrica, térmica ou mecânica. Essa biomassa residual é um recurso bastante abundante em nosso país, pois é proveniente das diversas atividades produtivas, destacando-se a atividade agroindustrial.

Existem ainda as fontes não renováveis de energia, que correspondem a fontes finitas, como as que possuem como base o carvão, gás natural ou o petróleo, por exemplo. Essas fontes possuem origem fóssil, na forma de combustíveis minerais (combustão do carvão, petróleo ou gás natural e o combustível nuclear com base no urânio, a matéria que produziu a energia desaparece após produzi-la). Rodrigues (2004, texto digital) faz a seguinte consideração em relação à posição do Brasil no cenário mundial de fornecimento de energias renováveis e não renováveis:

Seguindo essas mudanças do presente cenário energético mundial, e por estar mais bem situado, o Brasil tem muito a ganhar e contribuir no âmbito planetário, contando com aproximadamente 44,7% de fornecimento de energias renováveis e 55,3% de energias não renováveis.

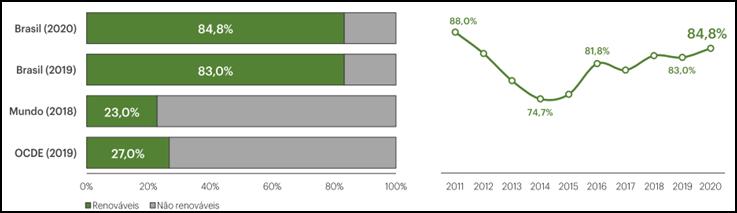

O Balanço Energético Nacional (BEN) publicou, em 2021, um relatório síntese com ano base de 2020 no qual aparece o gráfico da Figura 3, comparando a utilização de fontes renováveis e não renováveis para a geração de energia elétrica no Brasil e no mundo.

Figura 3: Gráfico comparativo Brasil/Mundo no fornecimento de energias renováveis e não renováveis

Fonte: EPE (2021).

De acordo com esse gráfico, a participação de energias renováveis na matriz elétrica brasileira atingiu 84,8% de renovabilidade em 2020 e ficou mais próxima do patamar de dez anos atrás. Esse movimento ocorreu justamente pela combinação entre o aumento de geração de energia por meios renováveis, sobretudo biomassa e solar, e a redução do uso de fontes de energia fósseis para a geração termelétrica (EPE, 2021).

Pode-se perceber no mesmo gráfico que a matriz elétrica brasileira possui base em fontes renováveis de energia, o que não acontece na matriz elétrica mundial e que também é distante na dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse aspecto é importante para o Brasil, porque, além de os custos operacionais serem bem mais econômicos, as usinas que produzem energia por meio de fontes renováveis em geral estão mais próximas de acordos que contribuem para o bem-estar do meio ambiente, já que emitem menos gases de efeito estufa, por exemplo. A Figura 4, a título de resumo, mostra um diagrama com a classificação dos recursos energéticos (fontes renováveis e fontes não renováveis).

Figura 4: Diagrama de classificação dos recursos energéticos

Fonte: Baseado em Santos et al. (2015).

As possibilidades de utilização de fontes de energia renováveis de energia em decadência das fontes não renováveis configuram-se como importante ferramenta no atendimento de requisitos de desenvolvimento sustentável. De acordo com Barbosa (2012), o potencial do Brasil é percebido nas fronteiras de terras cultiváveis, que é uma das maiores do mundo, podendo chegar aos 120 milhões de hectares. Além dos departamentos agroindustrial, de tratamento de esgoto, aterros sanitários etc. Nesses segmentos são gerados resíduos com alta carga orgânica, chamados de biomassa residual, que, não sendo corretamente tratados, impactam significativamente o meio ambiente.

Energia e sociedade

Atualmente, parece não ser possível, principalmente considerando os níveis necessários às sociedades atuais, proporcionar trabalho, saúde e bem-estar, alimentação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis sem um adequado suprimento de energia, levando em conta que as sociedades modernas precisam de grande e permanente quantidade de combustíveis e de eletricidade (Smil, 2015).

A energia possui grande importância social, contribui para o desenvolvimento humano e para a tecnologia, fundamentais para a movimentação política e econômica atuais. Aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas, o que corresponde a 20% da população mundial, não possuíam acesso à eletricidade, por exemplo. Assim, a energia apenas não é suficiente para criar condições de desenvolvimento; no entanto, é um aspecto fundamental. As condições de operação de uma indústria, o funcionamento comercial e os sistemas de conservação de alimentos são mais bem e mais facilmente administrados com recursos que envolvem energia (Aneel, 2015).

Por meio do consumo de energia, é possível notar e medir o nível de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida de uma sociedade. Esse consumo pode mostrar como as atividades dos setores industriais se desenvolvem, além dos comerciais e de serviços, e o quanto a população é capaz de adquirir bens e serviços de tecnologias modernas, como automóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Filgueira Júnior et al., 2018).

A energia elétrica é um insumo de grande relevância no processo produtivo da atividade econômica, desde a transformação da matéria-prima até a exportação. Na indústria, o consumo de energia elétrica representa um dos maiores custos para o processo de produção e, diante desse cenário, a economia de energia obtida em ações de eficiência energética no setor industrial gera benefícios para toda a sociedade (Filgueira Júnior et al., 2018).

De acordo com Lellis (2007), a população se encontra mais preocupada com a preservação dos recursos ambientais e começou a cobrar do restante da sociedade. Em dias atuais, a produção de energia elétrica por meio de fontes renováveis, por exemplo, aparece como tendência em vários países, inclusive no Brasil; todos estão buscando a sustentabilidade, tema que é encontrado em diversas revistas, em livros e debates televisivos. A sustentabilidade se converteu em uma das bases de vários projetos que são instaurados na indústria com o intuito de produzir ganhos energéticos e se consolida como um segmento que atua na conservação de energia e na sua eficiência (Aquino et al., 2015).

Tomando por base o consumo de energia elétrica de uma sociedade, pode-se verificar os índices de desenvolvimento econômico, além da qualidade de vida da população. Nas últimas décadas, muitos estudiosos avisaram a respeito dos vários efeitos causados pelo desgaste ambiental produzido pelo consumo humano, existindo uma preocupação especial para a possibilidade do fim das reservas de recursos energéticos naturais, principalmente carvão e petróleo (Filgueira Júnior et al., 2018).

A grande questão é como continuar produzindo energia com o devido cuidado para a redução dos impactos ambientais. É preciso buscar formas sustentáveis de geração de energia que continuem possibilitando o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da sociedade. O setor de energia elétrica no Brasil possui muitos problemas, como o possível racionamento e o risco de apagões. Dessa forma, a introdução da sustentabilidade no setor é imprescindível, pois leva à tomada de medidas de eficiência operacional e ao uso de recursos, reduzindo custos, além de envolver a gestão de riscos ambientais e a busca por fontes alternativas de energia, contribuindo para a segurança energética no país (Aneel, 2015). A esse respeito, Filgueira Júnior et al. (2018, p. 156) afirmam:

A sustentabilidade, no sentido amplo do conceito, pode contribuir para a perenidade do sistema elétrico brasileiro. O caminho que o mundo está tomando atualmente não é sustentável: há custos associados do uso intensivo de energia. O uso atual e a grande dependência de combustíveis fósseis estão levando a degradação dos meios ambientes locais, regionais e globais. Apesar de o cenário atual de energia parecer sombrio, acredita-se que há soluções sustentáveis para o problema energético.

Segundo Teixeira (2010), a energia é um produto essencial para a sociedade, mas para garantir sua demanda é preciso desenvolver iniciativas para a promoção de seu uso de forma racional, o que implica aumentar o acesso à informação, buscando reduzir os desperdícios. Problemas relacionados a uma forma de vida baseada no consumo energético desenfreado se refletem consideravelmente em toda a sociedade (Trigueiro, 2005). Os problemas atuais, inclusive os problemas ecológicos, são provocados pelo estilo de vida da população, sendo fundamental a modificação dos padrões de consumo em busca da sustentabilidade. Esse termo tem sua origem na Economia e na Ecologia, mais precisamente o que se chama de desenvolvimento sustentável. O tema foi abordado na educação por meio da vertente “uma educação sustentável para a vida do planeta”. Entretanto, essa definição pode ser ampliada para além da sustentabilidade econômica, permeando todos os níveis da vida e da sociedade, falando-se em uma sustentabilidade ambiental, social, política e educacional. Não existe desenvolvimento sustentável sem uma sociedade sustentável, o que requer da sociedade uma consciência ambiental mútua, ou seja, deve-se reconhecer que cada um é parte do planeta e que se deve viver de forma harmônica com ele (Gadotti, 2000).

De acordo com Crispim (2016), os conceitos de sustentabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável surgiram inicialmente no ano de 1986 por meio da International Union for Conservation of Nature (IUCN – União Internacional pela Conservação da Natureza), num evento realizado no Canadá, mais precisamente na cidade de Ottawa. Os conceitos são descritos no seguinte formato: é o desenvolvimento que cumpre as necessidades atuais sem causar complicações para a capacidade das próximas gerações de alcançar suas próprias necessidades (Brundtland, 1987).

Brundtland (1987) afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável foi posto como um novo padrão a ser seguido, tendo como princípios: integrar conservação da natureza e desenvolvimento; satisfazer as necessidades humanas fundamentais; perseguir equidade e justiça social; buscar autodeterminação social e respeitar a diversidade cultural; manter a integridade ecológica.

Segundo Crispim (2016), o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, seguindo a mesma ideia, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum da população e essencial a uma qualidade de vida saudável, sendo imposto ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações.

O documento Agenda 21, da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad, de 1992), relaciona a sustentabilidade ambiental com padrões de consumo e de produção sustentáveis e de eficiência no uso de energia com o objetivo de reduzir as pressões ambientais, o esgotamento de recursos naturais e a poluição (Crispim, 2016).

Defende-se que a sustentabilidade ambiental não deve ser compreendida em termos de antropocentrismo. Boff (2012, p. 1) traz a seguinte definição:

Sustentabilidade ambiental é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração presente e das futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução, e coevolução.

Godoi e Oliveira Júnior (2009) afirmam que as condições energéticas de uma nação são determinantes para seu desenvolvimento. A eficiência energética está ligada às ações de economia que levam à diminuição do consumo de energia sem perder a quantidade ou a qualidade dos bens e serviços produzidos ou ao conforto disponibilizado pelos sistemas energéticos utilizados.

Considerações finais

A exploração do tema energia e a compreensão de muitos de seus aspectos foram passos muito importantes dados pela humanidade na área das Ciências Exatas. Basta considerar que, até meados do século XIX, a energia elétrica não podia ser utilizada em larga escala, pois era obtida por meio da transformação de energia química em acumuladores. Com novos avanços, o uso da energia elétrica generalizou-se, já que se tornou possível obtê-la também por meio da energia mecânica proveniente das quedas-d’água, como ocorre nas usinas hidrelétricas. As bobinas que geram faíscas nas velas dos motores dos automóveis são outros exemplos de aplicações que revolucionam toda uma indústria.

Referências

ANGOTTI, J. A. P. Conceitos unificadores e ensino de Física. Revista Brasileira de Ensino de Física, Florianópolis, v. 15, nº 1, p.191-198, 1993.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Atlas da energia elétrica do Brasil. 12ª ed. Brasília: ANEEL, 2015.

AQUINO, A. R. de et al. Sustentabilidade ambiental. Rio de Janeiro: Rede Sirius; UERJ, 2015.

BARBOSA. M. W. Biogás: opção de bioenergia renovável e sustentável, aliado a preservação do meio ambiente. 2012. 80f. Monografia (Especialização em Gestão Ambiental em Municípios) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2012.

BOFF, L. Sustentabilidade: tentativa de definição. 2012. Disponível em: https://leonardoboff.wordpress.com/2012/01/15/sustentabilidade-tentativa-de-definicao. Acesso em: 3 jan. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Unced - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), Agenda 21 (global), em português. 1992. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/se/agen21/ag21global/. Acesso em: 22 nov. 2024.

BRUNDTLAND, G. H. Our common future: The World Commission on Environment and Development. 1987.

BUCUSSI, A. A. Introdução ao conceito de energia. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/textos_apoio. Acesso em: 7 jan. 2024.

COELHO, R. L. On the concept of energy: How understanding its history can improve physics teaching. Science & Education, v. 18, nº 8, p. 961-983, 2007.

CORRÊA, I. C. S. A energia renovável é o futuro. Porto Alegre: UFRGS/Departamento de Geodésia – Instituto de Geociências, 2010. In: World Watch. Acesso em: 06 jan. 2019.

CRISPIM, I. M. M. Sustentabilidade ambiental: com foco na eficiência energética na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 2016, 65f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Organizacional) – Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão, Catalão, 2016.

DOMÉNECH, J. L.; GIL-PÉREZ, D.; GRAS, A.; GUISASOLA, J.; MARTÍNEZ-TORREGROSA, J.; SALINAS, J.; TRUMPER, R. La enseñanza de la energía: una propuesta de debate para un replanteamiento global. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 20, nº 3, p. 285-311, dez. 2003.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Site oficial. s/d. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt. Acesso em: 22 nov. 2024.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de Física de Feynman. Porto Alegre: Bookman, 2008.

FILGUEIRA JÚNIOR, É. S. T.; SANTOS, L. F. dos S.; REIS, J. A. dos; BATISTA, R. S.; BATISTA, D. de F. Reaproveitamento da energia mecânica gerada pelo movimento de roletes em uma fábrica de motos do polo industrial de Manaus. Scientia Amazonia, v. 7, nº 1, p. 154-159, 2018.

GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. 6ª ed. São Paulo: Peirópolis, 2000.

GODOI, J. M. A.; OLIVEIRA JÚNIOR, S. Gestão da eficiência energética. Key elements for a sustainable world: energy, water and climate change. INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES IN CLEANER PRODUCTION, 2., São Paulo, maio 2009.

GOMES, L. C. A história da evolução do conceito físico de energia como subsídio para o seu ensino e aprendizagem – parte I. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 32, nº 2, p. 407-441, ago. 2015.

HINRICHS, R. A; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Thomson, 2003.

KUHN, T. S. A tensão essencial. Lisboa: Edições 70, 1977.

LELLIS, M. M. Fontes alternativas de energia elétrica contexto da matriz energética brasileira: meio ambiente, mercado e aspectos jurídicos. 2007.

LINDSAY, R. B. Energy: historical development of the concept. Stroudsburg: Halsted Press, 1975.

LOURES, R. R.; Apresentação. In: SENAI-PR. Cenários energéticos globais 2020. 2ª ed. Curitiba: Senai, 2004.

MICHINEL, J. L. M.; D´ALESSANDRO, A. M. El concepto de energía en los libros de textos: de las concepciones previas a la propuesta de un nuevo sublenguaje. Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 12, nº 3, p. 369-380, nov. 1994.

NOGUEIRA, l. A. H. et al. Conservação de energia: eficiência energética de equipamentos e instalações. 3ª ed. Itajubá: Fupai; Brasília: Eletrobrás/Procel Educação, 2006.

POINCARÉ, J. H. La science et l'hypothèse. Paris: Flammarion, 1968.

RODRIGUES, M. Energias renováveis. In: Enciclopedia Activa e Multimídia, 2004.

SANTOS, P. R. G. dos et al. Fontes renováveis e não renováveis geradoras de energia elétrica no Brasil. In: VIII MICTI. Instituto Federal Catarinense, Câmpus Santa Rosa do Sul, 2015. Disponível em: http://eventos.ifc.edu.br/micti/wp-content/uploads/sites/5/2015/10/FONTES-RENOV%C3%81VEIS-E-N%C3%83O-RENOV%C3%81VEIS-GERADORAS-DE-ENERGIA-EL%C3%89TRICA-NO-BRASIL.pdf. Acesso em: 19 jan. 2024.

SMIL, V. World history and energy. In: CLEVELAND, Cutler J. (ed.). Encyclopedia of Energy. Vol. 6. Amsterdam: Elsevier, 2005.

SMIL, V. Power density: A key to understanding energy sources and uses. Cambridge: MIT Press, 2015.

SOUZA, V. R. de. Uma proposta para o ensino de energia mecânica e sua conservação através do uso de analogias. 2015. 80f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

TEIXEIRA, A. P. G. da C. Desenvolvimento de uma proposta metodológica para educação em energia: um estudo de caso com estudantes de EJA - Guaratinguetá: 2010. Tese (Doutorado) – Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2010.

TOLMASQUIM, M. T. Fontes renováveis de energias no Brasil. Rio de Janeiro, 2003.

TRIGUEIRO, A. Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação. São Paulo: Globo, 2005.

WALKER, J.; HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol. I: Mecânica. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

WALKER, J.; HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol. II. Gravitação, ondas e termodinâmica. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física I: Mecânica. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2014a.

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: Termodinâmica e ondas. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2014b.

Publicado em 19 de março de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

RODRIGUES, José Jorge Vale; OLIVEIRA, Eliz Conceição. Breve abordagem sobre o conceito de energia. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 10, 19 de março de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/10/breve-abordagem-sobre-o-conceito-de-energia

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.