Uma proposta experimental na Biologia: a influência de várias temperaturas na atividade fermentativa das leveduras (Saccharomyces cerevisiae)

Tiago Maretti Gonçalves

Professor de Biologia, doutor em Ciências (UFSCar)

Marcelo Borges Rocha

Professor de Biologia no Cefet/RJ

A Biologia Celular, conhecida como Citologia, é a área que se preocupa em estudar a estrutura, a função e o comportamento das células, integrando seus componentes e processos internos. Segundo Palmero (2000), essas entidades minúsculas dotadas de vida (as células) são definidas pelos estudantes com certa dificuldade, principalmente por serem abstratas e complexas.

Já a Bioquímica é a Ciência que estuda as reações químicas e os processos que ocorrem nos seres vivos, incluindo o metabolismo, a estrutura e a função das biomoléculas, como os ácidos nucleicos, os lipídios, os carboidratos e as proteínas. Nicoletti, Loro e Corrêa (2023, p. 4) destacam que essa disciplina possui “sua importância pautada no entendimento dos processos celulares, que explicam minuciosamente o funcionamento do organismo em estado de saúde ou patológico”. Como na Biologia Celular, na Bioquímica os alunos também possuem certa dificuldade em contextualizá-la, uma vez que são áreas interdisciplinares, ou seja, áreas que combinam conhecimentos de outras disciplinas como a Física, a Química, a Matemática e a própria Biologia, além de possuírem extensa quantidade de conteúdos a serem compreendidos. Segundo Duré, Andrade e Abílio (2018), a Bioquímica é uma das áreas da Biologia rejeitada pelos alunos, perfazendo um total de 43,4% de rejeição.

Outro ponto a ser considerado é o uso massivo de aulas estritamente expositivas, podendo ser um percalço para a plena aprendizagem dos discentes. Nesse contexto, Krasilchik (2019) pontua que o uso quase que exclusivo de metodologias de ensino baseadas no modelo tradicional expositivo permite que o índice de atenção dos alunos caia, tornando a aula desinteressante e correndo o risco da não aprendizagem. Piffero et al. (2020) ressaltam que em pleno século XXI, o modelo pautado no ensino tradicional, utilizando lousa, giz e slides, ainda é o mais praticado pelos docentes, mas já não atende aos anseios da geração atual.

Em consonância com o panorama educacional atual, Leão e Randi (2017, p. 12176) relatam:

Embora diversas metodologias educacionais tenham sido desenvolvidas e estejam disponíveis a professores e estudantes, as antigas continuam presentes. Em pleno século XXI, a aula expositiva ainda é a modalidade didática mais utilizada, com sua origem fortemente arraigada a um modelo de educação tradicional e tecnicista. Além disso, a linguagem científica e os próprios conceitos de determinados conteúdos ou disciplinas podem acentuar o desinteresse dos estudantes e a desmotivação dos professores.

Para superarmos esse cenário desafiador o professor tem papel determinante, permitindo propor alternativas de ensino capazes de promover um maior protagonismo dos alunos. Nesse âmbito, o uso de aulas experimentais no cenário educacional pode ser de grande impacto, permitindo instigar e facilitar a aprendizagem discente (Gonçalves, 2023), tanto em tópicos da Biologia Celular quanto da Bioquímica, permitindo-se ainda diminuir a passividade dos alunos, motivando-os ao ato de pensar, promovendo o raciocínio crítico e científico (Giordan, 1999; Giani, 2010; Ferreira; Bettiol; Cerqueira, 2015; Gonçalves, 2022; Gonçalves; Yamaguchi, 2023).

Reforçando os potenciais das aulas práticas no ensino, Nascimento, Oliveira e Costa (2021, p. 10) discutem:

A utilização de experimentos e a observação direta de objetos e fenômenos naturais são indispensáveis para a formação científica em todos os níveis de ensino. As aulas práticas, se bem planejadas, ajudam na compreensão da produção do conhecimento em ciências, além de possibilitarem o aperfeiçoamento de habilidades como pesquisar, refletir, questionar e buscar soluções para um dado problema.

Já a autora Interaminense (2019, p. 344) ressalta que

é de conhecimento comum, que se aprende melhor praticando. Concretizamos o conhecimento quando colocamos em prática aquilo que aprendemos. A Biologia traz para o professor desta área, diversos meios de se constatar a veracidade dos conteúdos estudados de maneira teórica em sala de aula, através das aulas práticas e experimentais. Portanto, o ensino da biologia deve integrar teoria à prática.

Nesse sentido, utilizando materiais simples e de baixo custo, este artigo possui como principal objetivo permitir um incremento na aprendizagem dos alunos, propondo uma aula experimental acerca da influência da temperatura no metabolismo fermentativo das leveduras, permitindo ao docente aplicá-la aos alunos do nível superior, tanto na disciplina de Biologia Celular quanto na de Bioquímica. A atividade supracitada pode ser adaptada para o nível médio na disciplina de Biologia.

Materiais e métodos

O artigo pode ser caracterizado como um produto educacional com resultados interpretados pela ótica qualitativa. Assim, não necessita de comitê de ética para sua implementação/aprovação. Como público-alvo, a atividade pode ser voltada aos discentes do nível superior em cursos relacionados com as Ciências Biológicas ou as Ciências da Saúde e Agrárias, permitindo ser abordado como parte das disciplinas de Biologia Geral, Biologia Celular e Bioquímica.

A seguir, dispomos os materiais necessários para a condução da atividade experimental, bem como o passo a passo para a implementação da atividade em sala de aula. Na Figura 3, sugerimos ao professor uma lista de questões que pode ser feita aos alunos no término da aula experimental, no intuito de permitir discussões e problematizações, além de promover a avaliação do aprendizado.

Materiais necessários

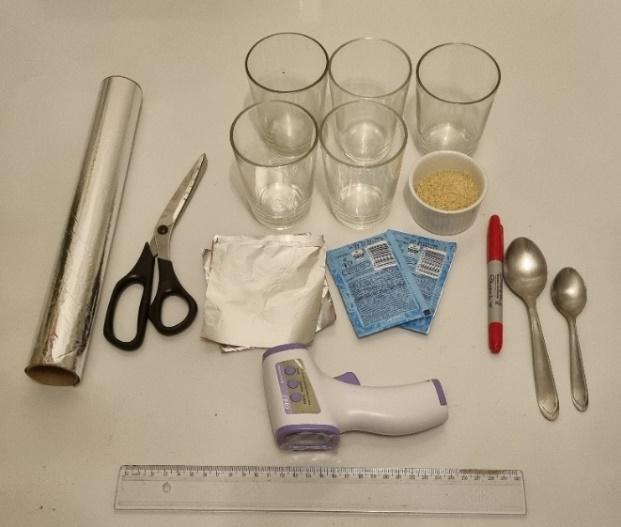

O professor pode utilizar os materiais sugeridos (Figura 1) ou adaptá-los conforme a sua realidade escolar. No entanto, devem ser priorizados materiais de fácil acesso, simples e de baixo custo. Assim, a prática não necessita de um laboratório físico, com equipamentos sofisticados. A sua realização pode ser feita na própria sala de aula ou em ambiente equipado com micro-ondas, fogão ou, como alternativa, uma chaleira elétrica para o aquecimento da água.

Para facilitar a condução do experimento, o professor poderá dividir a turma em grupos de no máximo quatro integrantes e os materiais listados correspondem a realização da atividade para 1 grupo. O termômetro poderá ser compartilhado entre todos os discentes da turma.

Figura 1: Materiais necessários para a realização da atividade experimental proposta

Materiais a serem utilizados:

- 5 copos transparentes (são recomendados copos plásticos, para evitar acidentes);

- papel alumínio cortado em pequenos quadrados para cobertura da superfície dos copos;

- tesoura sem pontas;

- pincel marcador para numerar os copos;

- dois sachês com 10g cada de fermento biológico seco instantâneo de leveduras (facilmente adquirido em mercados e supermercados);

- régua para marcação dos quadrados para facilitar o corte no papel alumínio;

- termômetro;

- 1 colher de sopa e outra de chá;

- geladeira ou gelo;

- copo graduado para medição da quantidade de água;

- açúcar.

Condução do experimento

Inicialmente, o professor ou os próprios alunos irão preparar os protetores de superfície que serão colocados nas extremidades dos copos em papel alumínio. Para tanto, deve ser marcado pelo auxílio da caneta marcadora quadrados de aproximadamente 10 x 10cm (Figura 2) e cortados com o uso da tesoura sem ponta. Pedir aos alunos que reservem esses materiais para a etapa final da aula prática.

Figura 2: Marcação dos tampões de superfície dos copos em papel alumínio

Para o aquecimento da água, reservar uma quantidade suficiente para os grupos da sala, sendo que um recipiente deve ser aquecido até 37°C (água morna). Já em outro recipiente, deve-se deixar ferver a água até que ela ultrapasse os 80°C. Para isso, o termômetro deverá ser utilizado a fim de controlar a temperatura. O termômetro mais indicado para a realização da atividade experimental é o digital, equipado com sensores de temperatura, pois sendo mais moderno e prático permite a aferição da temperatura de maneira mais rápida e confiável. No entanto, o termômetro culinário também pode ser utilizado, pois permite ser imerso na água.

No tratamento da água gelada, o professor poderá manter um recipiente com água guardada na geladeira que deverá ser distribuída aos alunos na condução da atividade. No quadro está disposta a montagem de cada tratamento pertencente a atividade experimental.

Quadro 1: Montagem de cada tratamento (por grupo)

Descrição |

Tratamentos |

Copo 1 |

Será o controle experimental, sendo composto por apenas 1 colher de sopa de açúcar + 1 colher de chá de fermento biológico seco instantâneo |

Copo 2 (Água em temperatura ambiente) |

20 ml de água em temperatura ambiente (23,8º C) + 1 colher de sopa de açúcar +1 colher de chá de fermento biológico seco instantâneo |

Copo 3 (Água em temperatura gelada) |

20 ml de água em gelada de refrigerador (12º C) + 1 colher de sopa de açúcar +1 colher de chá de fermento biológico seco instantâneo |

Copo 4 (Água em temperatura morna) |

20 ml de água morna (37,9º C) + 1 colher de sopa de açúcar +1 colher de chá de fermento biológico seco instantâneo |

Copo 5 (Água em temperatura quente, fervida) |

20 ml fervida e quente (74º C) + 1 colher de sopa de açúcar +1 colher de chá de fermento biológico seco instantâneo |

Após a montagem de todos os tratamentos, vedar a superfície dos copos com o papel alumínio no intuito de evitar a interferência de contaminação externa e garantir um meio mais adequado para a fermentação dos tratamentos. Na condução da atividade, alertar aos alunos para tomarem cuidado com os tratamentos de temperatura quente, pois eles podem causar acidentes. |

|

Ao final da montagem de todos os tratamentos, sugerir aos alunos que observem os resultados observados anotando em um caderno os principais pontos. Nessa etapa, o professor poderá comentar com os alunos os fenômenos observados, fazendo ligação com a aula teórica vivenciada, tanto acerca do metabolismo energético da fermentação alcoólica das leveduras (Biologia Celular), como no que se refere aos fatores que afetam a atividade enzimática - temperatura (Bioquímica). Como avaliação, discussão ou problematização, o professor poderá entregar uma folha de questões aos alunos.

Figura 3: Questões propostas aos alunos como avaliação

Resultados e discussão

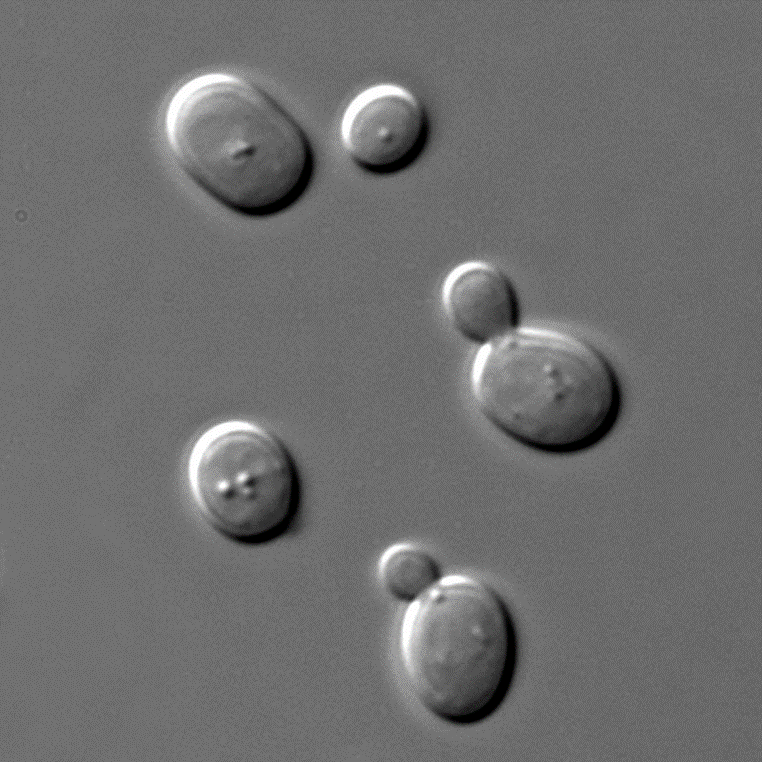

As leveduras (Saccharomyces cerevisiae) são microrganismos unicelulares pertencentes ao domínio Eukaryota. São seres dotados de uma diversidade celular muito variável, pois uma única espécie pode apresentar uma variação morfológica considerável. Ao observamos uma levedura da espécie S. cerevisiae ao microscópio (Figura 4), podemos notar um formado elipsoide e ovoide, com uma parede celular bem espessa (Feldmann, 2012).

Figura 4: Células de leveduras - Saccharomyces cerevisiae (DIC)

Fonte: Wikimedia Commons (2024). Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saccharomyces_cerevisiae#/media/File:S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg. Acesso em: 18 jan. 2024.

Seu tamanho pode variar entre 2 a 3mm de comprimento, enquanto outras espécies podem atingir de 20 a 50mm. Sua largura celular pode ter pouca variação estando entre 1 a 10mm. No entanto, com o avanço da sua idade, seu tamanho tende a aumentar (Feldmann, 2012).

Reprodutivamente, as leveduras S. cerevisiae realizam tanto o mecanismo da reprodução sexuada como assexuada. Além do brotamento, as células diploides podem passar por um processo meiótico denominado esporulação para produzir quatro esporos haploides (Microbe Wiki, 2024).

A fermentação alcoólica das leveduras é um processo bioquímico realizado na ausência do gás oxigênio, ocorrendo, portanto, em condições anaeróbias. Como principal substrato, as leveduras consomem açúcares, como a glicose e a sacarose sob condições ótimas de temperatura (acima de 37°C), produzindo ácido pirúvico convertido em etanol que libera gás carbônico.

Assim, a importância da fermentação das leveduras vai além da bancada do laboratório, estando presente na fabricação do pão e até mesmo da cerveja. O professor poderá comentar com os alunos desse papel das leveduras no nosso cotidiano, permitindo fazer a ligação entre o ensino contextualizado na escola/universidade com a sua aplicação na sociedade.

Nas leveduras, a fermentação ocorre no citosol dessas células, na etapa chamada glicólise. A glicólise é a quebra da molécula de glicose convertida em piruvato (Nelson; Cox, 2006; 2018). Segundo Campbell (2000), na primeira das duas reações que acarretam a formação do etanol, o piruvato sofre descarboxilação, levando a perda de gás carbônico pela enzima piruvato-descarboxilase e produzindo acetaldeído. O acetaldeído é reduzido, oxidando-se uma molécula de NADH em NAD+ e produzindo uma molécula de etanol. Nessa etapa é catalisada a enzima álcool desidrogenase (Nelson; Cox, 2006; 2018).

Nesse processo bioenergético, que ocorre nas células das leveduras, temos a produção de 2 moléculas de ATP, menos eficiente quando comparadas à respiração celular aeróbia que produz de 36 a 38 ATP. Do ponto de vista da Química, essa reação é caracterizada como exotérmica, liberando energia para o meio externo (Oliveira; Silva; Neto, 2020).

Durante a condução do experimento, os alunos poderão perceber, por meio visual e olfativo, os fenômenos advindos da fermentação alcoólica das leveduras. Essa reação é percebida pelo fator visual, por meio da coluna superior que se forma nos tratamentos aos quais houve fermentação, ou seja, é uma coluna formada por gás carbônico, um dos produtos dessa reação. Ela é olfativa, pois os alunos irão perceber um aroma de característica azedo, um outro produto produzido pelas leveduras durante a fermentação alcoólica.

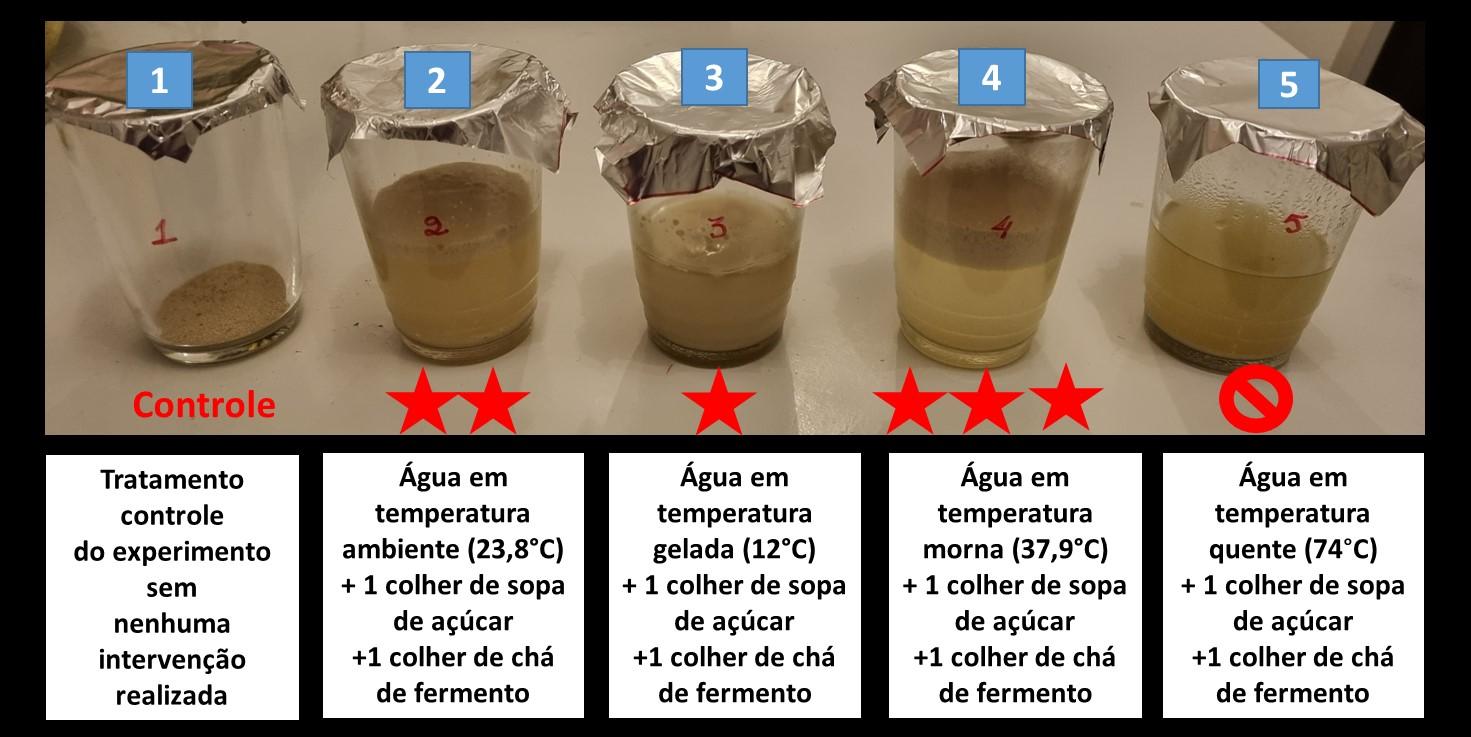

Na Figura 5 estão dispostos os tratamentos utilizados na aula experimental proposta, bem como os resultados esperados.

Figura 5: Resultados esperados da atividade prática proposta

No tratamento número 1 (Figura 5), o professor chamará a atenção dos alunos para o controle experimental. O controle experimental é aquele que não possui nenhuma intervenção, tendo como funções a de comparação de resultados e a diminuição dos fatores externos ao experimento. Assim, a existência desse tratamento, em um experimento, garante à pesquisa e ao pesquisador resultados mais confiáveis, agregando maior valor a sua pesquisa.

No tratamento número 2 (Figura 5), a temperatura da água foi a ambiente (23,8ºC) e os alunos visualizarão pouca atividade fermentativa (presença na figura de duas estrelas). Isso ocorreu devido à temperatura da água estar fria (baixa), afetando diretamente a atividade metabólica das leveduras. Portanto, nesse tratamento, a fermentação anaeróbia foi pouco expressiva, não havendo tanta produção de etanol e gás carbônico. Como observado na figura, ocorreu uma pequena coluna de produtos fermentativos.

No tratamento número 3 (Figura 5), a água estava gelada (12ºC), acarretando uma baixa ou quase que nenhuma produção de etanol e gás carbônico, afetando-a negativamente pelo fator da temperatura. Nesse tratamento, o professor pode chamar a atenção dos alunos, pois nas reações bioquímicas a temperatura exibe um fator determinante para a velocidade das reações. Nesse sentido, baixas temperatura não irão promover o aumento da energia cinética das moléculas, não havendo colisões entre elas e a reação pode nem acontecer. No entanto, quando acontece nessas condições, pode haver pouca reação metabólica. Nesse sentido é o que foi observado no tratamento 3, com baixíssima produção de etanol e gás carbônico (Figura 5).

No tratamento número 4 (Figura 5), observou-se uma grande coluna formada na superfície do copo. Essa coluna é composta pelos produtos fermentativos das leveduras, principalmente por gás carbônico e etanol. O professor poderá comentar com os alunos que a temperatura foi um fator determinante para a reação da fermentação alcoólica. Esse fator físico, quando presente em temperaturas mais altas nas reações, promoverá um aumento da energia cinética entre as moléculas, fazendo com que fiquem mais agitadas, movendo-se mais rapidamente. Nesse sentido, como resultado, é possível ocorrer mais colisões entre essas partículas, levando a um aumento da velocidade da reação que ocorre mais expressivamente.

Nesse tratamento é válido comentar com os alunos acerca de um aspecto prático no que tange à fabricação do pão. Quando na cozinha produzimos pão, costumamos colocar os ingredientes em água ou leite morno para confeccionarmos a massa, pois isso favorece melhores condições às leveduras realizarem a fermentação para a massa do pão crescer.

No último tratamento, número 5 (Figura 5), não houve nenhuma reação. Isso se deve ao fato de o calor excessivo ter matado as leveduras, levando a desnaturação de suas proteínas. Segundo Nelson e Cox (2006; 2018), a desnaturação é um fenômeno envolvido na perda da estrutura tridimensional das proteínas, causando perda de função. Assim, a maioria das proteínas podem ser desnaturadas por fatores físicos, como o calor, gerando grande vibração no interior das proteínas e afetando as ligações de pontes de hidrogênio junto às ligações eletrostáticas que estabilizam a sua conformação. Isso produz o desenrolamento da sua cadeia e sua desnaturação (Campbell, 2000; Nelson; Cox, 2006; 2018). No entanto, em alguns casos, as proteínas podem voltar a renaturarem-se, desde que sua estrutura terciária seja reestabelecida sob condições adequadas.

No experimento vivenciado de tratamento 5, a presença de altas temperaturas, foi capaz de promover a desnaturação proteica das leveduras, alterando sua forma e levando a perda de função. Então, nenhuma reação foi observada.

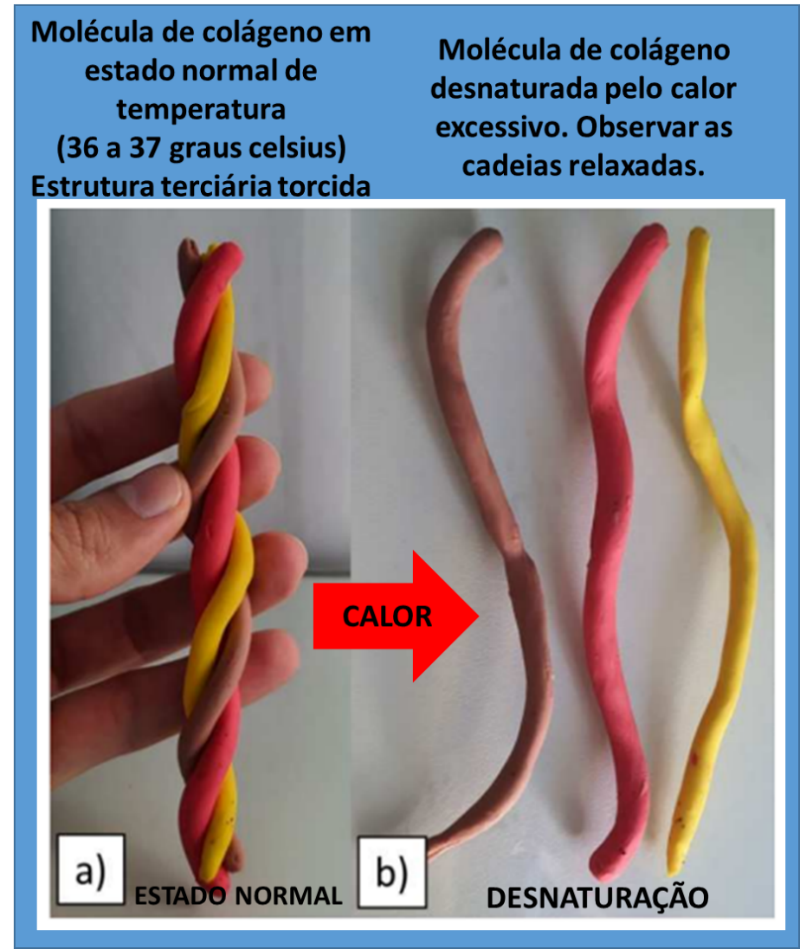

Para facilitar a compreensão da desnaturação proteica do calor na estrutura tridimensional das proteínas, o professor poderá realizar uma simulação como a proposta por Gonçalves (2021), utilizando massinha de modelar. A proteína tridimensional do colágeno será tomada como exemplo. Nessa simulação, o professor poderá comentar com os alunos que em condições de temperaturas normais do corpo humano (cerca de 36°C a 37°C), o colágeno possui uma estrutura tridimensional formado por três cadeias polipeptídicas retorcidas (3 alfa-hélices de tropocolágeno), unidas por meio de ligações químicas não covalentes como as atrações eletrostáticas (ligações iônicas), ligações de hidrogênio e atrações de van der Waals (Figura 6a).

Uma alta variação de temperatura nessa proteína acabará desfazendo as ligações químicas dentro dessa molécula, levando a sua estrutura terciária a se alterar e as suas cadeias ficarão separadas e relaxadas (Figura 6b). Ao submetermos novamente essa proteína a condições de temperatura normais, suas cadeias irão renaturar-se, desfazendo o estado de desnaturação, o que levará novamente ao seu ganho de função.

Figura 6: Simulação da desnaturação pelo calor da proteína de colágeno. a) estado nativo normal; b) estado desnaturado pelo calor excessivo

Fonte: Modificado de Gonçalves (2021).

É importante ressaltar aos alunos que não só o calor, mas outros fatores podem levar à desnaturação das proteínas, como as alterações de pH (alterando as cargas isoelétricas dos aminonácidos das proteínas) e a ligação de detergentes, promovendo a quebra das interações hidrofóbicas (Campbell, 2000).

Perspectivas

No futuro, o professor poderá implementar com os alunos outros experimentos envolvendo a temática da fermentação, como a fermentação lática das bactérias, quando utilizará materiais simples e de baixo custo. Isso facilitará a aprendizagem da temática para os alunos.

Conclusões

O uso de aulas experimentais, como o produto educacional citado, utilizando materiais de fácil acesso, simples e de baixo custo, desponta como recurso valioso de ensino, permitindo aguçar a atenção dos discentes, contextualizando melhor a teoria vivenciada na prática e tornando a aprendizagem mais significativa.

Além disso, o uso de aulas práticas em Biologia pode ser útil para despertar o lado crítico e científico dos alunos, principalmente no ato de propor e responder hipóteses.

Referências

CAMPBEL, M. K. Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

DURÉ, R. C.; ANDRADE, M. J. D. de; ABÍLIO, F. J. P. Ensino de Biologia e contextualização do conteúdo: quais temas o aluno de Ensino Médio relaciona com o seu cotidiano? Experiências em Ensino de Ciências, v. 13(1), p. 259-272, 2018.

FELDMANN, H. Yeast: molecular and cell biology. 2ª ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2012.

FERREIRA, A. L. de S.; BETTIOL, F. K. P. B.; CERQUEIRA, L. L. de M. Despertando o olhar científico no ensino de Biologia para jovens e adultos (EJA). Revista Amazônica de Ensino de Ciências, v. 8(17), p. 156-166, 2015.

GIANI, K. A experimentação no ensino de Ciências: possibilidades e limites na busca de uma aprendizagem significativa. 2010. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

GIORDAN, M. O papel da experimentação no ensino de ciências. Química Nova na Escola, v. 10(10), p. 43-49, 1999.

GONÇALVES, T. M. O ensino de Biologia em tempos de pandemia: um laboratório caseiro para a simulação da digestão de proteínas. In: MONTALVÃO NETO, Alberto Lopo; MORAES, Flávia Novaes; MORAIS, Wanderson Rodrigues (org.). O ensino de Ciências no Brasil durante e após a pandemia da covid-19: perspectivas, desafios e possibilidades. Santa Maria: Arco, 2021. v. 1. p. 98-116.

GONÇALVES, T. M. Identifying and observing the alcoholic fermentation of yeasts (Saccharomyces cerevisiae): a simple and low-cost experiment in the discipline of Biology. Research, Society and Development, v. 11(3), p. 1-9, 2022.

GONÇALVES, T. M. Impactando o ensino e a aprendizagem de Biologia por meio de uma aula experimental: a ação da enzima catalase em células animais e vegetais. Revista Fisio&Terapia, n° 27, p. 1-14, 2023.

GONÇALVES, T. M.; YAMAGUCHI, K. K. L. Ensinando Biologia por meio da investigação: o caso do amadurecimento dos frutos. Arquivos do Mudi, v. 27, p. 36-53, 2023.

INTERAMINENSE, B. K. S. A importância das aulas práticas no ensino da Biologia: uma metodologia interativa. Revista Id on line: Revista Multidisciplinar e de Psicologia, v. 13(45), p. 342-355, 2019.

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de Biologia. São Paulo: Edusp, 2019.

LEÃO, G. M. C.; RANDI, M. A. F. Existe vida além da aula expositiva? Um caso para a Biologia Celular. XIII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Anais... Curitiba, 2017.

MICROBE WIKI. Saccharomyces cerevisiae. s/d. Disponível em: https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Saccharomyces_cerevisiae#Cell_structure_and_metabolism. Acesso em: 18 jan. 2024.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios da Bioquímica de Lehninger. 4ª ed. São Paulo: Sarvier, 2006.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios da Bioquímica de Lehninger. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

NASCIMENTO, R.; COSTA, M.; OLIVEIRA, A. Manual de aulas experimentais de Biologia para o Ensino Médio. Natal: Editora IFRN, 2021.

NICOLETTI, A.; LORO, V. L.; CORRÊA, G. C. Perception of undergraduate students of Chemistry and Biology about the teaching and learning of Biochemistry. Research, Society and Development, v. 12(3), p. 1-8, 2023.

OLIVEIRA, G. M. de; SILVA, T. F.; NETO, J. I. H. T. Estudo dos impactos provocados por microrganismos no rendimento da fermentação alcoólica. Brazilian Journal of Development, v. 6, n° 5, p. 30.434–30.448, 2020.

PALMERO, M. L. R. Revisión bibliográfica relativa a la enseñanza de la Biología y la investigación en el estudio de la célula. Investigações em Ensino de Ciências, v. 5(3), p. 237-263, 2000.

PIFFERO, E. D. L. F.; SOARES, R. G.; COELHO, C. P.; ROEHRS, R. Metodologias ativas e o ensino de Biologia: desafios e possibilidades no novo Ensino Médio. Ensino & Pesquisa, v. 18(2), p. 48-63, 2020.

WIKIMEDIA COMMONS. Saccharomyces cerevisiae. 2024. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saccharomyces_cerevisiae#/media/File:S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg. Acesso em: 18 jan. 2024.

Publicado em 26 de março de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

GONÇALVES, Tiago Maretti; ROCHA, Marcelo Borges. Uma proposta experimental na Biologia: a influência de várias temperaturas na atividade fermentativa das leveduras (Saccharomyces cerevisiae). Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 11, 26 de março de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/11/uma-proposta-experimental-na-biologia-a-influencia-de-varias-temperaturas-na-atividade-fermentativa-das-leveduras-saccharomyces-cerevisiae

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.