“Quanto custa uma peteca?”: relato de uma experiência do Pibid Educação Física com jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e africanas

Giovana Zumpichiatti Carrarini

Bolsista Pibid, licencianda em Educação Física (UFRRJ)

Katherine Gonçalves da Costa

Bolsista Pibid, licencianda em Educação Física (UFRRJ)

Felipe Lameu dos Santos

Doutor em Educação (UERJ), professor do Colégio Pedro II, supervisor do Pibid

Amparo Villa Cupolillo

Doutora em Educação (UFF), professora do Departamento de Teoria e Planejamento do Ensino da UFRRJ

A qualidade da formação inicial no curso de Educação Física é um fator determinante para que o futuro profissional esteja devidamente preparado para sua atuação. Entretanto, segundo Holanda e Silva (2013), pesquisas apontam que essa formação tem sido insuficiente, uma vez que os professores não se sentem preparados para atuar e lidar com as problemáticas do cotidiano no ambiente escolar. Em geral, o currículo de formação é baseado em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, com pouca aderência à realidade, prejudicando a formação do licenciando na atuação em escolas (Pimenta; Lima, 2010; Santos, 2015).

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é um programa que busca antecipar o vínculo dos discentes com as salas de aula da rede pública para que se comprometam com o exercício de lecionar em ambiente escolar, especialmente em espaços públicos (MEC, 2023). Diante disso, os discentes de licenciatura em Educação Física, aptos à Iniciação à Docência, atuam inseridos em escolas da rede pública de ensino durante a formação acadêmica, experimentando diferentes espaços culturais, socioculturais e socioeconômicos.

O presente relato tem como objetivo apresentar as experiências pedagógicas vivenciadas por estudantes partícipes do Subprojeto Educação Física do Pibid/UFRRJ em uma escola da Rede Federal de Ensino, em turmas de 3º ano do Ensino Fundamental, levando em consideração o projeto político pedagógico institucional (PPPI do Colégio Pedro II, 2019), como currículo cultural para as aulas de Educação Física (Neira, 2011), visando à formação crítica, reflexiva e com potencial de promover mudanças na educação básica na realidade educacional da escola.

Metodologia

Este artigo traz um relato de experiência acerca da participação de discentes de licenciatura em Educação Física no programa Pibid. O relato de experiência (RE) é um tipo de produção de conhecimento referente à vivência acadêmica e/ou profissional na formação universitária, apresentando embasamento científico e reflexão crítica (Mussi; Flores; Almeida, 2021). Os autores defendem o RE como uma construção de conhecimento baseada em descrição informativa, referenciada, dialogada e crítica.

A coleta de dados foi gerada por meio de um diário de campo preenchido desde o início da inserção dos estudantes no Pibid. Segundo Vasconcellos e Francisco (2015), o uso do diário de campo possui um caráter reflexivo e analítico, pois inclui registros após as observações vividas, sendo possível estabelecer escolhas e direcionamentos das narrativas de outros dados, de acordo com o objetivo da pesquisa.

O diário desempenha papel fundamental, pois por seu intermédio registram-se acontecimentos e vivências experimentadas nas aulas. Portanto, as observações, as perspectivas, as sensações e as dificuldades da experiência de atuar no meio escolar podem ser analisadas e avaliadas a partir do diário de campo. Tal recurso metodológico contribui também para a autoavaliação, permitindo a tomada de decisão acerca de modificações necessárias para a melhoria das aulas e da adoção de novas abordagens de ensino-aprendizagem.

No diário de campo foram registradas as aulas que ocorreram ao longo de seis semanas e as reuniões gerais ministradas pela professora, coordenadora do programa, e professores supervisores. Tal feito foi de grande ajuda para trabalhar os textos propostos e saber como associá-los às aulas em cada instituição.

As percepções feitas nas aulas foram relatadas no diário e, a partir disso, foram dialogadas e discutidas nos encontros presenciais com os outros bolsistas juntamente com a coordenadora e professores supervisores. Tal método permite o compartilhamento de experiências e sensações obtidas nas aulas ministradas pelos professores.

Além disso, foram realizadas reuniões online para discutir as demais vivências, a elaboração do planejamento dos planos de aula e a sua aplicação. A análise de dados ocorreu no decorrer das discussões dos encontros presenciais e remotos por meio de debates realizados e a partir da bibliografia lida e discutida junto aos demais bolsistas e supervisores.

Os principais textos utilizados para fundamentar o início de nossas intervenções no chão da escola foram a quinta e a oitava carta da obra “Professora sim, tia não”, de Paulo Freire. Nesses dois capítulos do livro ressaltam-se temáticas, como: a insegurança de dar aula e se impor na posição de professor àqueles que nunca tiveram tal vivência e o caminho pessoal e coletivo para encontrar uma identidade profissional. O debate, a respeito da bibliografia, permitiu que percebêssemos, junto aos demais bolsistas e à coordenadora, a importância do compartilhamento de diferentes experiências para a construção da identidade profissional, bem como compreender que essa identidade faz parte da vivência do professor em todos os momentos de sua vida profissional.

O currículo da Educação Física

No projeto político pedagógico institucional (PPPI) do Colégio Pedro II (2019) há características ímpares. Sua construção envolveu uma grande participação dos professores do Departamento de Educação Física do Colégio, no intuito de debater e construir um currículo identificado com as identidades docentes e discentes do ambiente escolar. A partir das discussões sobre identidade cultural e educação, Paulo Freire (1997, p. 64) afirma que:

Fica clara a importância da identidade de cada um de nós como sujeito, educador ou educando, da prática educativa. E da identidade entendida nesta relação contraditória, que somos nós mesmos, entre o que herdamos e o que adquirimos. Relação contraditória em que, às vezes, o que adquirimos em nossas experiências sociais, culturais, de classe, ideológicas, interfere de forma vigorosa, através do poder dos interesses, das emoções, dos sentimentos, dos desejos, do que se vem costumando chamar “a força do coração” na estrutura hereditária. Não somos, por isso, nem só uma coisa nem só a outra. Nem só, repitamos, o inato, nem tampouco o adquirido, apenas.

As práticas pedagógicas presentes no currículo da escola campo são voltadas para o reconhecimento da identidade cultural da escola, ou seja, busca-se proporcionar aos estudantes espaços que favoreçam a tomada de consciência para a construção da própria identidade cultural, por meio da valorização das diferentes manifestações culturais durante as aulas.

Entendendo o PPPI como um documento orientador do planejamento didático do professor cujo objetivo é organizar a sua prática docente de maneira efetiva para a formação crítica e cidadã dos alunos, por intermédio das abordagens de ensino da disciplina, a implementação dessa proposta requer um esforço coletivo a fim de que haja uma articulação entre a teoria e a prática, o pensamento e o movimento, assim como uma ação-reflexão-ação.

Com base nisso, o planejamento das aulas do 3º ano do Ensino Fundamental foi feito sob brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana, com o objetivo de dialogar culturalmente, por meio de atividades interdisciplinares, com a sua fundamentação teórica, além de proporcionar atividades lúdicas das diversas culturas desses grupos determinados.

Segundo Cunha (2016), a ludicidade africana e afro-brasileira é um importante elemento de estudos culturais, pois evidencia a capacidade de resistência, criação e recriação dos negros no Brasil e no mundo. A maior parte dessas brincadeiras e jogos permitem que as crianças entrem em contato com aspectos fundamentais da cultura corporal e da cultura lúdica. Ainda nesse contexto, a autora afirma que o professor problematiza as atividades e suas origens para discutir diversos temas, contextualizando acerca da história e da origem da brincadeira.

Desenvolvimento da experiência

O grupo no qual estamos inseridos é composto por 32 bolsistas, 3 supervisores – cada um de uma escola diferente – e uma coordenadora de área, professora da instituição de formação docente. Inicialmente, os 32 bolsistas foram divididos em 3 núcleos distintos (escolas das redes públicas) e, em cada núcleo, houve a subdivisão em grupos menores que ficariam responsáveis por diferentes turmas. A partir daí, no dia 31 de junho de 2023, foi realizada a primeira visita ao colégio. As duplas puderam ter o primeiro contato com o ambiente escolar para começarem as atividades de iniciação à docência. Este relato diz respeito a um desses núcleos.

Com o início efetivo nas participações das aulas foi possível destacar as primeiras impressões do ambiente escolar. Evidenciou-se um espaço bem estruturado, com salas de aula amplas e atrativas para as crianças, disponibilidade de laboratórios de Ciência e informática, jardim sensorial, piscina e também um ambiente para a inclusão de todas as crianças com deficiências, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne). Além disso, a quadra tem espaço amplo e coberto, pintado e devidamente marcado, onde se pode guardar diversos e numerosos materiais de Educação Física. Outro fato interessante na quadra é a inexistência de traves de futebol ou de cestas de basquete fixas, já que o colégio possui esses equipamentos móveis.

Ao vivenciarmos o primeiro contato com os estudantes da classe 301, turma foco deste relato, percebemos uma mistura cultural e socioeconômica entre os alunos, possivelmente pelo fato do colégio se localizar na Zona Oeste do Rio de Janeiro, região considerada carente e reconhecida por sua extensa área militar. Observamos também que a escola possui duas formas para ingresso dos estudantes: por meio de sorteio, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e pela realização de provas, para os anos finais do Ensino Fundamental.

Logo de início foi possível perceber que um dos pontos que mereceu a nossa atenção foi a agitação dos estudantes. Alguns se comportavam de forma muito inquieta, contagiando os demais estudantes. Também foi identificado um aluno com TEA (transtorno do espectro autista) e um pouco agressivo, sem acompanhante, o que dificultava o andamento das aulas. Contudo, as crianças estavam empenhadas em realizar as atividades propostas pelo professor supervisor, pois sua aula era contextualizada do início ao fim, trazendo as informações das brincadeiras, suas origens, povos e línguas, relacionando-as à História do Brasil.

No primeiro trimestre, o 3º ano tinha como proposta de conteúdo – definida pelo professor supervisor – os jogos e as brincadeiras de matrizes indígenas e africanas, visando proporcionar a oportunidade de conhecer a cultura desses povos por meio de diferentes brincadeiras. Consequentemente, eles aprenderiam, a partir de um ponto de vista histórico, a respeito da importância desses povos para a construção da cultura brasileira. Pedroso (1999) afirma que “um povo que não tem raízes acaba se perdendo no meio da multidão. São exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais, que nos distinguem dos demais e nos dão uma identidade de povo, de nação”. Desse modo, a apresentação das raízes brasileiras é indispensável à formação dos alunos como indivíduos, pois a partir desse conhecimento aprendem, desde cedo, a respeitá-las.

Ao abordar as temáticas, buscamos na pesquisadora Rosa Margarida de Carvalho Rocha fundamentos para compreendermos a inserção da cultura africana na educação brasileira. Assim, atenderemos aos objetivos das aulas. Identificamos, a partir das leituras feitas, que a atuação pedagógica utilizando elementos da cultura africana promove o reconhecimento e a valorização das contribuições desses povos na formação da sociedade brasileira, fomentando a construção de uma educação mais inclusiva e plural (Rocha, 2011).

Em se tratando do suporte para práticas pedagógicas ligadas à cultura africana, Rosa Margarida sugere a construção de um ambiente escolar livre do racismo e a apresentação de diversas manifestações culturais aos estudantes. Utilizamos também outras autoras que nos ajudaram a entender melhor como trabalhar a educação étnico-racial na escola, como Nilma Lino Gomes (2005) e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2000).

Ao longo dos dois meses iniciais do programa, ocorreram seis aulas ao todo no núcleo. Ao fazer uma comparação, as brincadeiras de origem africana foram mais trabalhadas do que as de origem indígena, foco central do trimestre seguinte. No geral, as aulas tiveram como objetivo: proporcionar vivências que envolvessem práticas corporais características de grupos não hegemônicos e reconhecer a existência de diferentes identidades culturais e suas relações com os contextos socioculturais.

De acordo com esses objetivos, no primeiro encontro foram trabalhadas as brincadeiras africanas originárias da Nigéria, de Moçambique, do Egito, da África do Sul, de Gana e da Guiné. Essas brincadeiras foram contextualizadas pelo professor trabalhando não só o continente africano, mas mostrando suas localizações, países e línguas no mapa.

Figura 1: Apresentação das brincadeiras

Citamos algumas brincadeiras africanas com origem na Nigéria, em Moçambique e no Egito: pulando feijão (brincadeira na qual os alunos formam uma roda ao redor do professor, enquanto ele gira no mesmo eixo com uma corda e uma há uma sacola com “feijões” amarrada na ponta; os alunos devem pular sem sair do lugar para evitar que o saco de feijões esbarre nos seus pés); terra mar (relembra o vivo morto; um local de terra e mar são determinados e ao comando do professor e os alunos devem pular para o mar ou para a terra); pegue o bastão (de forma gradual, os alunos são selecionados para entrar na roda e tentar pegar o bastão do colega ao lado sem que ele caia).

Por se tratar de uma turma agitada, a última brincadeira citada parecia impossível de ser executada com sucesso; porém, nesse caso, “Pegue o bastão” foi um sucesso entre as crianças, pois demonstraram interesse e fizeram da tarefa de não deixar o bastão cair a mais importante. Para que houvesse progressão na brincadeira, o professor a iniciou com cinco alunos, enquanto o resto da turma observava como ela funcionava. A partir disso, o professor chamou três alunos por rodada para que pudessem entrar na roda. Assim, todos puderam entender a finalidade da brincadeira até que finalmente todos os alunos puderam brincar juntos. Tal acontecimento apenas reforça que a capacidade de uma turma vai muito além do que ela aparenta oferecer.

Outras brincadeiras africanas, com origem na África do Sul, Gana e Guiné, foram: “Preso na Lama” (consiste em um pique pega em que o aluno colado deve permanecer congelado com o pé preso na “lama” e, para ser solto, o amigo que não foi colado deve “cavar” o pé do amigo para que seja solto da lama); “Ahm Trote” – Caça do leão (parecido com pato, pato, ganso, os alunos deverão sentar em círculo enquanto um aluno vai à caça do leão, tocando a cabeça dos demais e falando os nomes dos animais; o aluno que for tocado e denominado leão deve correr e pegar o outro); “Beyné” (parecido com alerta cor, porém o professor irá falar um local da quadra, cor ou objeto e todos deverão ir atrás, para tocar e voltar ao ponto inicial o mais rápido possível).

Figura 2: Alunos preparados para as brincadeiras

Brincadeira “Ahm Trote” – Caça do Leão

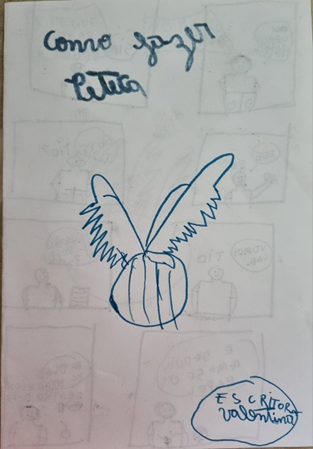

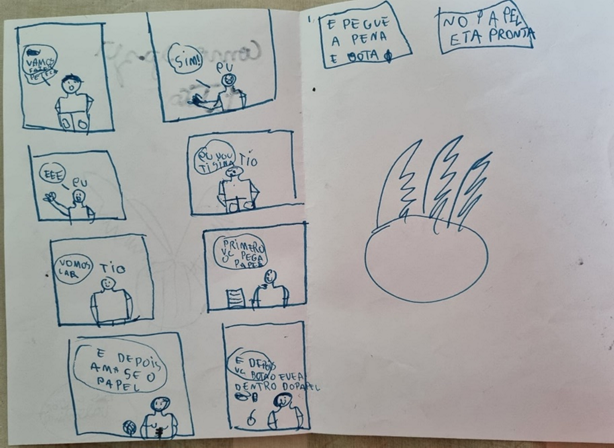

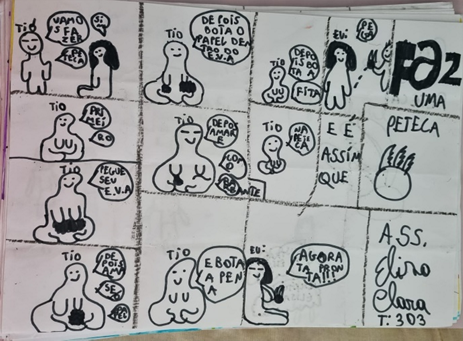

A partir de uma conversa com o professor foi comentada a seguinte questão feita por um aluno durante uma das aulas: “Quanto custa uma Peteca?”. O professor respondeu: “Não sei, mas podemos fazer uma em aula”. Daí surgiu a ideia da confecção de uma peteca na aula seguinte. Assim, foi elaborado o primeiro plano de aula para que os alunos pudessem confeccionar cada um a sua própria peteca. A forma de criação da peteca foi proposta por uma das pibidianas, pois já tinha realizado a confecção em uma das disciplinas da universidade.

Para a confecção da peteca foram necessários os seguintes materiais: TNT, barbante, fita, papel e pena. Ao iniciar a confecção, os alunos amassaram o papel em formato de bola e encaixaram as penas na bola de papel, em seguida, amarraram as penas na bola de papel com o barbante, garantindo que elas não ficassem soltas; depois cobriram a bola de papel com um pedaço de TNT de 20cm x 20cm e fecharam com fita amarrando as penas para que não se soltassem com facilidade.

Um fato interessante foi o material utilizado nessa atividade (TNT, barbante, fita, papel e pena) providenciado pelo colégio. A pergunta do aluno apenas reflete seu pensamento da impossibilidade de criar uma peteca com materiais simples e acessíveis. Essa aula contribuiu justamente para a mudança desse pensamento. Contudo, todos os colégios conseguem fornecer tais recursos, impossibilitando outros alunos de terem suas próprias petecas.

Galindo, Martins e Silva (2023) afirmam que o ambiente mais promissor para trabalhar as construções de brinquedos é na Educação Física Escolar, pois proporciona às crianças saberes e acessos ao conhecimento de novas criações e de novas formas de brincar e confeccionar brinquedos, levando em consideração o contexto social no qual a escola está inserida e as culturas desse grupo social.

Além disso, afirmam também que o ato de confeccionar brinquedos desperta novas formas de brincar nas aulas de Educação Física, visando o desenvolvimento de valores e de atitudes, enaltecendo diferentes culturas e o autoconhecimento.

A construção da peteca se encaixou muito bem na progressão das aulas ministradas pelo Professor Supervisor, já que a peteca é um brinquedo de matriz indígena e está interligada ao cotidiano da maioria dos alunos. Além disso, trata-se de um brinquedo que vende em qualquer loja de produtos infantis. Sendo assim, o caminhar da aula se estendeu por essa linha de raciocínio, contextualizando o brinquedo com a brincadeira e sua origem, ao mesmo tempo que os alunos ficaram livres para criar suas próprias brincadeiras com o objeto.

Logo, as contribuições para as construções de brinquedos em sala de aula, podem levar à revisão das aulas de Educação Física escolar, pois o ambiente escolar é um espaço de construção de conhecimentos, uma forma de viabilizar às crianças o acesso à diferentes culturas para o desenvolvimento de suas potencialidades (Galindo; Martins; Silva, 2023).

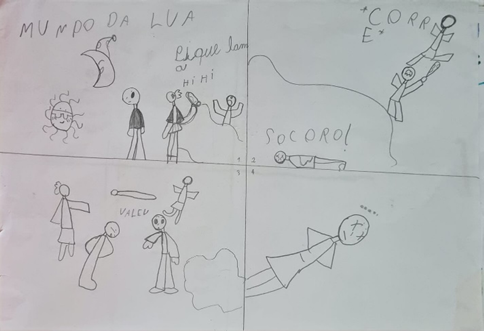

Ao final do trimestre, em reunião com o professor supervisor, sugeriu-se que finalizássemos as aulas com uma atividade avaliativa em que os alunos pudessem montar ou criar algo. Assim, pensamos e discutimos um plano de aula em que os alunos pudessem se expressar e que os professores pudessem avaliar os alunos e suas percepções. A atividade principal consistiu na criação de uma história em quadrinho das brincadeiras e dos jogos de matrizes indígenas e africanas dos quais os alunos haviam participado desde o primeiro dia de aula do trimestre.

Essa atividade teve como objetivo analisar de forma criativa a percepção dos alunos diante dos conceitos étnico-cultura, por meio da ludicidade das brincadeiras propostas no decorrer do período. Dessa forma, as histórias puderam ser realizadas por meio de desenhos, de textos e da apresentação. Ao final, foi realizada uma roda para a exposição dessas histórias para que os alunos pudessem contar aos outros a sua percepção acerca do acesso que tiveram às brincadeiras e aos jogos em sala de aula. Muitas dessas histórias incluíam um ou mais colegas, o que foi interessante no processo de criação, já que os alunos conversavam entre si acerca das atividades e seus encaixes nas histórias.

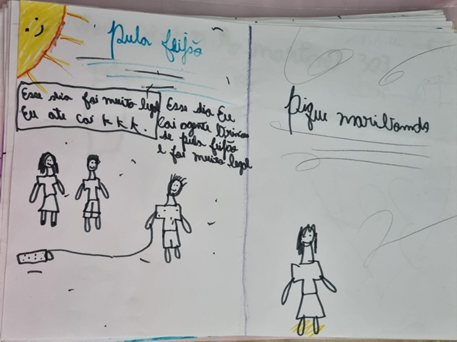

Figura 3: Exposição das histórias

Após a aplicação do plano, realizou-se uma reunião para a análise das histórias. Com isso, foi possível concluir que uma das atividades que mais se repetiu foi a da confecção da peteca.

Figura 4: Produção das histórias

Em vista disso, a construção do planejamento das aulas do próximo trimestre foi voltada para as brincadeiras e os jogos de matrizes indígenas, com foco em atividades manuais nas quais os alunos pudessem construir, criar e expressar conceitos culturais indígenas.

Considerações finais

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) torna-se uma oportunidade para proporcionar diversas experiências aos graduandos. Com o contato com as escolas de rede pública, logo no início da formação, constrói-se um mecanismo eficaz para o amadurecimento e a construção da identidade de cada discente como futuro profissional de Educação Física. O diário de campo mostrou-se uma ferramenta de grande ajuda ao futuro profissional da Educação, auxiliando-o na reformulação de suas aulas e na formação de novas ideias, permitindo um melhor alcance para os alunos.

Na turma acompanhada no programa, a introdução às brincadeiras e aos jogos de matrizes indígenas e africanas dentro do currículo trabalhado, promoveu a compreensão e a reflexão crítica da aplicação dessas atividades nas aulas de Educação Física da Educação Básica. A execução dessas atividades representa relevante formação cultural, histórica e social dos alunos. Dessa forma, introduzir diferentes culturas nas aulas de Educação Física escolar é indispensável para que os alunos possam vivenciar essas práticas e despertem, cada vez mais, sua curiosidade pelas tradições e pelas histórias desses povos. Ademais, o desenvolvimento dessas brincadeiras promoveu a valorização da diversidade cultural e o respeito às diferentes manifestações culturais presentes na sociedade.

A partir do presente relato de experiência foi possível concluir que a implementação da temática abordada nas demais escolas da rede pública de todo o Brasil foi essencial para o processo de formação dos alunos. O conhecimento adquirido ao longo dessas aulas certamente fará a diferença na percepção de mundo dos estudantes, assim como em seus modos de analisar diversas situações. Também será significativo para que tenham a oportunidade de conhecer as raízes da cultura do próprio país, observando as características sociais e os paradigmas oriundos dela, sabendo aplicar esses conhecimentos e lidar com situações adversas ao longo da vida.

Com isso, os receios com os quais os integrantes do programa se depararam nesta experiência passaram a ter soluções. As inseguranças foram aos poucos sendo superadas. Com a ajuda do professor orientador, estratégias pedagógicas e atividades adaptadas mais leves foram criadas considerando-se as peculiaridades de cada turma. Dessa forma, o Pibid prepara o discente para diversas situações cotidianas vividas no ambiente escolar, permitindo que esse indivíduo esteja preparado para a atuar após a graduação.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular: educação é a base. São Paulo: Editora do Brasil, 2023.

CUNHA, Débora Alfaia da. Brincadeiras africanas para a educação cultural. 2016.

COLÉGIO PEDRO II. Departamento de Educação Física. Proposta pedagógica da Educação Física. 2019.

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

GALINDO, Vinicius Aparecido; MARTINS, Ida Carneiro; SILVA, Cinthia Lopes da. A construção de brinquedos em aulas de Educação Física escolar: uma experiência pedagógica. Revista de Educação da PUC-Campinas, v. 28, 2023.

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão. Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal, v. 10639, n° 3, 2005.

HOLANDA, Dorghisllany Souza; SILVA, Camila Sibelle Marques da. A contribuição do Pibid na formação docente: um relato de experiência. XI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, Anais... p. 1-10, 2013.

LIMA, Maria Socorro Lucena; PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência: diferentes concepções. Poíesis Pedagógica, v. 3, n° 3 e 4, p. 5-24, 2010.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIRA, Claudio Bispo de et al. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. Revista Práxis Educacional, v. 17, n° 48, p. 60–77, 2021.

NEIRA, Marcos Garcia. O currículo cultural da Educação Física: pressupostos, princípios e orientações didáticas. Revista e-Curriculum, v. 16, n° 1, p. 4-28, 2011.

PEDROSO, Sérgio Flores. A carga cultural compartilhada: a passagem para a interculturalidade no ensino de português língua estrangeira. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1999.

PEREIRA, Arliene Stephanie Menezes. Práticas corporais indígenas: jogos, brincadeiras e lutas para implementação da Lei nº 11.645/08 na Educação Física escolar. Fortaleza: Aliás, 2021.

ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. A história da África na Educação Básica: referencias para uma proposta de trabalho. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. A Pedagogia da tradição: as dimensões do ensinar e do aprender no cotidiano das comunidades afro-brasileiras. Paideia, Belo Horizonte, ano 8, n°11, p. 31-52, jul./dez. 2011.

ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. Almanaque pedagógico afro-brasileiro: uma proposta de intervenção pedagógica na superação do racismo no cotidiano escolar. 3ª ed. Belo Horizonte: Mazza, 2012.

SANTOS, Felipe Lameu dos. Os objetivos da Educação Física na escola e suas relações com a saúde segundo professores de uma universidade federal no rio de janeiro. Revista Educação Pública,Rio de Janeiro, v. 15, 2015.

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. Movimento negro e educação. Revista Brasileira de Educação, p. 134-158, 2000.

SILVA, Simone Maria da. Relato de experiência: a contribuição do Pibid na formação dos licenciandos do curso de Educação Física. CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA, NUTRIÇÃO E SAÚDE, n° 1, 2016.

VASCONCELLOS, Sarah Camello; FRANCISCO, Ana Lúcia. Uso do diário de campo em investigações no ambiente escolar. Atas - Investigação Qualitativa na Educação, v. 2, 2015.

Publicado em 16 de abril de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

CARRARINI, Giovana Zumpichiatti; COSTA, Katherine Gonçalves da; SANTOS, Felipe Lameu dos; CUPOLILLO, Amparo Villa. “Quanto custa uma peteca?”: relato de uma experiência do Pibid Educação Física com jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e africanas. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 14, 16 de abril de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/14/rquanto-custa-uma-petecar-relato-de-uma-experiencia-do-pibid-educacao-fisica-com-jogos-e-brincadeiras-de-matrizes-indigenas-e-africanas

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.