A coleta seletiva e a inclusão escolar: uma proposta para alunos com deficiência intelectual

Leticia dos Santos Marangoni Sigoli

Mestra em Ensino das Ciências Ambientais (UEM)

Simone Fiori

Doutora em Química (UEM)

A Educação Inclusiva, visando eliminar discriminações, evoluiu de períodos no quais as pessoas com deficiência eram marginalizadas para um cenário atual com políticas inclusivas. No Brasil, o Instituto Pestalozzi e a APAE foram marcos iniciais, seguidos pelo surgimento do Centro Nacional de Educação Especial (Cenesp) em 1973 (Bezerra, 2020; Costa et al., 2016). Entretanto, a efetivação dessas políticas foi desafiada pela resistência social e falta de preparo dos educadores.

A Declaração de Salamanca (1994) propôs um sistema inclusivo, levando à emergência da Pedagogia Inclusiva, defendida pela Unesco, que visa integrar alunos com deficiência em salas de aula regulares (Unesco, 1994). Contudo, algumas escolas, em vez de inclusão, praticam integração, segregando alunos em classes especiais.

No Brasil, leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantem a Educação Inclusiva. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE) estabelece diretrizes para assegurar a inclusão escolar, embora sua eficácia esbarre na falta de preparo dos professores e resistências institucionais (Mantoan, 2003).

A inclusão dos alunos com deficiência intelectual (DI), outrora marginalizados em escolas especiais, foi desafiada por concepções ultrapassadas sobre suas capacidades. A inclusão, além de garantir direitos, é essencial para o desenvolvimento social e cognitivo desses alunos. O papel da escola na inclusão é crucial, devendo ser um ambiente que promova a diversidade e o respeito. Iniciativas como as Salas de Recursos Multifuncionais visam oferecer suporte educacional aos alunos com deficiência dentro do ensino regular (Braun; Marin, 2016). Contudo, práticas inovadoras, como as propostas pela Pedagogia Histórico-Crítica, são necessárias para romper com os padrões tradicionais de ensino e promover uma educação mais inclusiva e participativa.

Perspectiva da Educação Ambiental

Ao longo dos anos, várias conferências foram realizadas para discutir a relação entre meio ambiente e ser humano, com o objetivo de sensibilizar a população e promover mudanças legislativas em direção a uma sociedade sustentável. Cada uma dessas conferências gerou propostas e documentos para mitigar os problemas ambientais, promover o equilíbrio entre indivíduo e natureza e uma EA igualitária, sempre considerando o contexto histórico e a preocupação com o desenvolvimento sustentável (Queiroz; Camacho, 2016).

Entre essas conferências, um evento importante foi a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, que resultou na elaboração de documentos como a Agenda 21, voltada para a reversão da degradação ambiental (Gadotti, 2008).

A EA não se restringe apenas à relação com a natureza, mas também abrange a relação socioambiental, exigindo o compromisso de toda a comunidade com a preservação ambiental. Educando ambientalmente todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência, promove-se não apenas o cumprimento legal, mas também o bem-estar da população (Gadotti, 2008).

No âmbito pedagógico, a abordagem crítica social da EA é fundamental, pois vincula teoria e ação, permitindo que os alunos compreendam e enfrentem os desafios ambientais da sociedade consumista atual. A integração da teoria pedagógica histórico-crítica propõe uma EA significativa, formando sujeitos capazes de analisar criticamente sua realidade e buscar soluções sustentáveis (Andrade, 2012).

A escola desempenha papel crucial na promoção da consciência ambiental, criando um ambiente que associa teoria e prática e incentiva a participação ativa dos alunos na resolução dos problemas ambientais. Inserir a EA desde as séries iniciais do ensino fundamental é fundamental para que as crianças desenvolvam uma conexão emocional com a natureza e se tornem cidadãos responsáveis e comprometidos com a sustentabilidade (Loureiro et al., 2009).

Para alcançar uma EA significativa, é necessário conhecer e abordar os problemas ambientais locais, despertando o interesse dos alunos por questões que afetam sua própria realidade. A conscientização sobre consumo sustentável e reciclagem é parte integrante desse processo, contribuindo para formar uma sociedade engajada na construção de um futuro mais sustentável (Crepaldi; Bonotto, 2018).

Considerando o problema ambiental local do município de Mariluz, no Estado do Paraná, realizamos uma pesquisa a fim de compreender como funciona o sistema de Coleta Seletiva (CS) nesse município. Implantado em 2016, funciona em parceria com a Associação dos Recicladores de Mariluz (Arema). A Arema, composta por nove associações, realiza a separação e envio dos materiais às usinas de reciclagem. O município foi dividido em dois setores de coleta, com dias alternados para cada setor (lado A e lado B da cidade), além da coleta diária na avenida principal (Mariluz, 2016).

Visando incentivar a população a separar os resíduos, foram criados os projetos "SE-PA-RE o Lixo" e "Recicle suas ideias" pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio-Ambiente de Mariluz. O projeto incluiu a distribuição de folhetos explicativos e sacos retornáveis, chamados ecobags, instruindo os moradores a colocar materiais recicláveis nos sacos (Mariluz, 2016).

A pesquisa desenvolvida teve como foco principal a inclusão de alunos com deficiência intelectual (DI) em atividades de Educação Ambiental (EA), com ênfase na temática da coleta seletiva (CS). Partindo da constatação de que educar ambientalmente todas as crianças, independentemente de suas habilidades ou deficiências, é essencial para promover uma sociedade mais consciente, os pesquisadores buscaram compreender como tornar a EA mais acessível e inclusiva.

Durante a revisão bibliográfica, observou-se a escassez de estudos que abordem diretamente a inclusão de alunos com deficiência em atividades de educação ambiental. A literatura existente concentra-se, em sua maioria, na formação de professores e na adaptação da infraestrutura escolar, deixando em segundo plano as práticas pedagógicas inclusivas no contexto ambiental. Assim, o estudo foi concebido com o intuito de preencher essa lacuna, explorando estratégias que possibilitem a participação efetiva desses alunos em ações voltadas à sustentabilidade e à conservação do meio ambiente.

A investigação foi realizada na Escola Municipal Manoel Ribas, na cidade de Mariluz/PR, com alunos do Ensino Fundamental. O objetivo geral do estudo foi analisar o impacto das atividades de coleta seletiva e da inclusão dos estudantes com deficiência intelectual no processo de ensino-aprendizagem.

Para isso, foram traçados objetivos específicos, como identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre coleta seletiva e conservação ambiental, por meio de rodas de conversa; verificar se as atividades aplicadas facilitaram a compreensão de conteúdos relacionados à separação de resíduos sólidos; e desenvolver materiais pedagógicos específicos, como um Guia Didático voltado aos professores, contendo atividades detalhadas sobre EA e CS, e um almanaque intitulado As aventuras de Tico e Lelê, direcionado aos alunos, com atividades simplificadas e acessíveis sobre esses temas.

Ao promover a inclusão efetiva desses alunos nas atividades ambientais, a pesquisa buscou não apenas garantir o direito à educação de qualidade, mas também incentivar o protagonismo desses estudantes na construção de uma cultura ambiental mais ampla, que ultrapasse os muros da escola e alcance suas famílias e comunidades.

Metodologia

Para conduzir este estudo, realizamos pesquisas bibliográficas para obter embasamento teórico sobre o tema em questão. Em nosso campo de pesquisa, que abrangeu a Escola Municipal Manoel Ribas, foi realizada uma observação do ambiente, a fim de conhecer como era a distribuição das salas de aulas, observando qual a faixa etária entre outras caracterizações. Essa escola foi escolhida por ser a única da rede municipal que possui sala para atender alunos com DI.

É importante ressaltar que todas as atividades realizadas neste trabalho contaram com a participação tanto dos alunos da classe especial quanto dos alunos da do 4° ano turma "D".

A metodologia utilizada na abordagem dos conteúdos foi fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), descrita por Saviani (2014). Segundo o autor, ao utilizar essa metodologia, o professor deve buscar resgatar os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida, utilizando-os como base para complementar os conhecimentos construídos popularmente (senso comum) com os conhecimentos científicos.

Nesse método existem cinco etapas que o professor deve realizar no processo pedagógico: prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Essas etapas têm como objetivo alcançar resultados satisfatórios na aprendizagem dos alunos, como podemos observar no Quadro 1.

Quadro 1: Metodologia da Pedagogia Histórico-Crítica

Prática social inicial | Problematização | Instrumentalização | Catarse | Prática social final |

O professor conhece a experiência e os conhecimentos prévios dos alunos, estabelecendo uma conexão entre a realidade e o conteúdo a ser trabalhado. | A prática social é questionada, levando em consideração o conteúdo e as demandas sociais. Surgem dúvidas e ocorrem discussões que visam a compreensão do conteúdo em várias dimensões. | O conteúdo é apresentado de forma adequada e o professor transmite o conhecimento científico. Os alunos estabelecem uma comparação com suas vivências cotidianas, apropriando-se do novo conteúdo. | Nesse momento culminante do processo educativo, os alunos demonstram um entendimento do conteúdo, deixando para trás o senso comum e incorporando o conhecimento científico. | O momento em que o aluno demonstra que realmente aprendeu, manifestando mudanças em seu comportamento. |

Fonte: Adaptado de Saviani (2014).

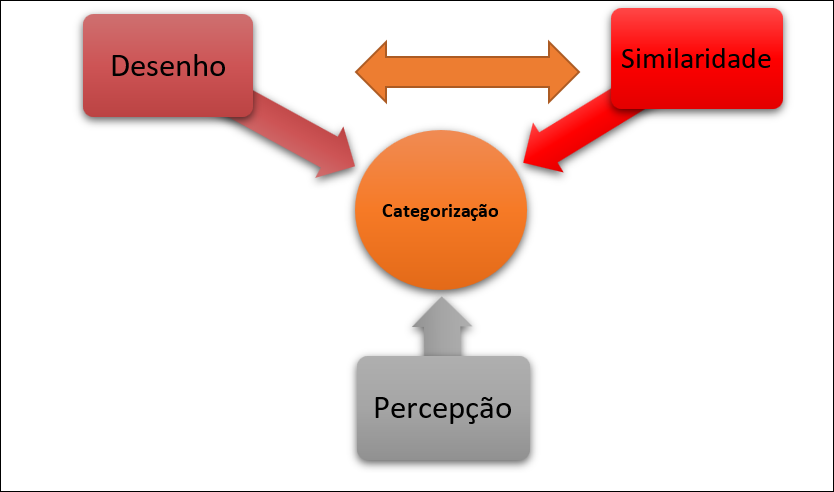

Para a análise de conteúdo, partimos dos pressupostos da metodologia proposta por Santos et al. (2017, p. 156) (Figura 1), que consistem em uma adaptação de Bardin, cujo objetivo é "compreender a percepção dos indivíduos e suas relações com o meio ambiente". Foram identificadas quatro categorias de análise de desenhos: Percepção Romântica, Percepção Pessimista, Percepção de Dominação e Percepção de Sustentabilidade (Quadro 2). Essas categorias foram desenvolvidas pelos autores, levando em consideração as similaridades encontradas nos desenhos analisados.

Figura 1: Metodologia utilizada para análise dos desenhos

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2017).

Quadro 2: Categorias de análise dos desenhos

Percepção romântica | Percepção pessimista | Percepção de dominação | Percepção de sustentabilidade |

Presença total da natureza física. Os elementos dessa percepção são representados pela natureza bela, como a natureza intocada pelo homem, a natureza frutífera e perfeita. | Apresenta a degradação do meio fortemente representada pela ação humana. Aborda traços sobre a poluição hídrica do ar e do solo. A maior expressão desses desenhos está na degradação do espaço representado. | Apresenta predominância dos elementos construídos pelos seres humanos, se comparados aos da natureza física. Nota-se expressiva quantidade de casas, ruas, prédios e avenidas, em detrimento da presença de áreas verdes e de outros animais. | Apresenta, no desenho, fenômenos que demonstram a inter-relação necessária entre o homem e a natureza. Foca a troca de energia existente entre as diferentes camadas do planeta Terra, a necessidade do homem quanto aos recursos naturais e a preservação/conservação deles. |

Fonte: Santos et al (2017)

Como a pesquisa visou a inclusão dos alunos com DI na Escola Municipal Manoel Ribas, de Mariluz/PR, convidamos os alunos da classe especial DI (como é denominado pela escola), do período vespertino, com 12 alunos matriculados, e a classe do 4° ano turma “D” também do período vespertino, com 21 alunos matriculados, totalizando 33 alunos. Durante as atividades, foram realizados registros por meio de desenhos produzidos pelos alunos, pinturas em desenhos impressos, rodas de conversas (que foram anotadas em um diário de bordo), além de fotos e vídeos durante a realização das atividades dessa pesquisa.

Após a definição da turma, iniciamos o desenvolvimento das atividades, foram trabalhados contação de história para iniciar um diálogo, com o objetivo de verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre a temática, apresentação de vídeos, realização de dinâmicas, confecção de coletores para a separação dos resíduos sólidos urbanos (RSU), brincadeiras, jogos e produção de desenhos. Durante as atividades, observou-se a participação e as atitudes dos alunos, com fotos, vídeos e a produção de desenhos após algumas atividades com a intenção de verificar se houve ou não a sensibilização sobre os temas trabalhados.

Atividades educacionais desenvolvidas com os participantes durante a pesquisa

As atividades vinculadas a este estudo foram conduzidas em um ambiente de ensino formal, com a intenção de preservar a rotina dos alunos e, simultaneamente, considerar a inclusão dos alunos com DI. É importante ressaltar que todas as atividades realizadas neste trabalho contaram com a participação tanto dos alunos da classe especial quanto dos alunos do 4° ano, turma "D"; tendo a Escola Municipal Manoel Ribas como o local onde conduzimos a pesquisa. Uma síntese das atividades realizadas ao longo desta investigação é apresentada no Quadro 3, totalizando treze sessões distribuídas em doze encontros.

Quadro 3: Atividades desenvolvidas e carga horária

Atividades desenvolvidas | Carga horária |

1. Identificação o conhecimento prévio dos alunos:

|

4 horas (divididas em 2 momentos de 2h cada) |

2. Apresentação de vídeos sobre resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva; | 2 horas |

3. Decoração dos coletores de resíduos sólidos para coleta seletiva; | 2 horas |

4. Aplicação de “jogo do labirinto” e “ligue os resíduos”; | 2 horas |

5. Atividades com pintura e “Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira”; | 2 horas |

6. Atividades com pintura e dinâmica (recolhendo os resíduos deixados pela professora na sala de aula e colocando-os nos coletores correspondentes ao seu material); | 2 horas |

7. Dinâmica (recolhendo os resíduos dentro da escola); | 2 horas |

8. Jogo Dominó Reciclável; | 2 horas |

9. “Jogo da velha” com materiais reciclados; | 2 horas |

10. Jogo do boliche reciclável; | 2 horas |

11. Jogo da memória; | 2 horas |

12. Proposta de um desenho sobre a visão deles em relação à natureza e à coleta seletiva. | 2 horas |

O propósito dessas atividades foi sensibilizar os alunos para as questões ambientais, destacando a importância da CS, e ao mesmo tempo proporcionar uma EA inclusiva, trabalhando com os alunos com DI juntamente com os alunos do ensino regular.

De acordo com Santos et al. (2017), a EA crítica é um elemento importante que deve ser incorporado às estratégias de ensino. E cabe ao professor desenvolver um trabalho pedagógico em equipe, contribuindo para mudar a realidade como sujeitos críticos e atuantes. Assim, com a realização dessas atividades, o nosso propósito foi proporcionar situações relacionadas com o cotidiano dos alunos, nas quais eles possam desenvolver essa percepção socioambiental.

Ao concluir nossas ações, adotando a metodologia da PHC, conforme Saviani (2014), comparamos os desenhos criados na atividade 12 com os primeiros desenhos da atividade 1 para avaliar a influência dessas atividades inclusivas no aprendizado dos participantes sobre EA, RSU e CS, como exemplificado nas Figuras 2 e 3.

Figura 2: Desenhos realizados pelos alunos na atividade 1

Figura 3: Desenhos realizados pelos alunos na atividade 12

Na Figura 2, observamos os desenhos realizados na atividade 1. Os alunos, em sua maioria, não estavam familiarizados com as cores da CS e não sabiam o que poderia ser reciclado em cada coletor/lixeira. Contudo, ao concluirmos a sequência de atividades planejadas e solicitarmos a realização do último desenho proposto na atividade 12 (Figura 3), evidenciamos que a maioria expressou sua perspectiva sobre o ambiente e incorporou os recipientes da CS.

Desse modo, para facilitar nossa análise, elaboramos uma síntese com esses dados, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Resultado dos desenhos em relação às percepções dos alunos

| Desenhos Percepção | ||||

Romântica | Pessimista | Dominação | Sustentabilidade | |

Atividade 1 (24 alunos) | 5 | 3 | 12 | 4 |

Atividade 2 (21 alunos) | 4 | 3 | 6 | 8 |

O estudo promoveu uma compreensão mais ampla dos alunos em relação à EA, contribuindo para o processo de aprendizado, abordando a CS, uma vez que a visão para a sustentabilidade foi maior após a aplicação dessas atividades, além de promover uma inclusão com os alunos.

Quanto à inclusão, percebemos, durante a execução das atividades, que os alunos interagiram de maneira harmoniosa, sem evidenciar preconceitos, bem como uns ajudando os outros de forma colaborativa. Constatamos também que os alunos com DI conseguiram participar de todas as atividades juntamente com os alunos do ensino regular, reforçando que a ODS 4, que aborda sobre educação inclusiva, é possível, e que precisamos, como professores, adotar práticas pedagógicas que promovam uma educação equitativa.

No decorrer das atividades, foi evidente o progresso na compreensão dos alunos sobre a importância da CS e da EA. Além disso, a participação ativa de estudantes com DI demonstrou a eficácia das abordagens inclusivas, proporcionando a todos os alunos a oportunidade de se envolverem plenamente na discussão e ação ambiental. As atividades realizadas também revelaram a capacidade dos alunos em realizar as atividades práticas, como a decoração dos coletores e a participação nos jogos, reforçando a importância de incorporar métodos interativos e lúdicos no ensino de temas complexos como a sustentabilidade ambiental.

Considerações finais

Esse estudo buscou promover a aprendizagem de alunos sobre a coleta seletiva de maneira inclusiva, alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 4, 10 e 12. As atividades lúdicas implementadas resultaram em avanços na aprendizagem, evidenciados pelo envolvimento dos alunos, inclusive daqueles com DI, sem registro de preconceito e com uma integração harmoniosa. Os resultados mostraram que as atividades foram eficazes na facilitação da aprendizagem, especialmente na compreensão dos problemas ambientais e na promoção da inclusão. Embora enfrentando desafios, o estudo destaca a importância de persistir na busca por metodologias inclusivas, encorajando outros pesquisadores a considerar este estudo como um ponto de partida para futuras explorações, visando promover a inclusão e a sensibilização ambiental de forma interligada.

Referências

ANDRADE, K. M. de A. B. Educação Ambiental: formação continuada do professor. Jundiaí: Paco, 2012.

BEZERRA, G. F. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE): delineamento de uma gênese histórica. Cadernos de Pesquisa, São Luís, v. 27, nº 1, p. 97-123, 2020. Disponível em: https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/14728. Acesso em: 01 ago. 2022.

BRASIL. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 20 set. 2021.

BRASIL. Lei n° 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf. Acesso em: 20 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em: 20 set. 2021.

BRAUN, P.; MARIN, M. Ensino colaborativo: uma possibilidade do atendimento educacional especializado. Revista Linhas, Florianópolis, v. 17, nº 35, p. 193-215, set./dez. 2016. Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/download/1984723817352016193/pdf_157/27381. Acesso em: 27 fev. 2022.

COSTA, D. F. da. et al. Educação Inclusiva: breve contexto histórico das mudanças de paradigmas. Revista Científica Semana Acadêmica, Fortaleza, v. 1, nº 92, nov. 2016. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/artigo/educacao-inclusiva-breve-contexto-historico-das-mudancas-de-paradigmas. Acesso em: 21 set. 2021.

CREPALDI, G. D. M.; BONOTTO, D. M. B. Educação Ambiental: um direito da Educação Infantil. Revista Zero a Seis, Florianópolis, v. 20, nº 38, p. 375-396, jul./dez. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2018v20n38p375. Acesso em: 20 set. 2021.

GADOTTI, M. Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da educação para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008.

LOUREIRO, C. F. B. et al. Contribuições da teoria marxista para a Educação Ambiental crítica. Caderno Cedes, Campinas, v. 29, nº 77, p. 81-97, jan./abr. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ccedes/a/bCgHZJsySJnj7QYKbCZm4BF/?lang=pt#. Acesso em: 29 set. 2021.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

MARILUZ. Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. Programa de Coleta Seletiva SE - PA - RE o Lixo; Recicle suas ideias. Mariluz, 2016. Disponível em: http://pgp-pr.org.br/storage/projetos/anexos/791/ANEXO%201%20PROJETO%20SE-PA-RE%202016.pdf. Acesso em: 14 mar. 2022.

QUEIROZ, F. L. L.; CAMACHO, R. S. Considerações acerca do debate da Educação Ambiental presente historicamente nas conferências ambientais internacionais. Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 12, nº 1, maio 2016. Disponível em: https://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/view/1304. Acesso em: 26 set. 2021.

SANTOS, F. A. S. et al. Percepção ambiental e análise de desenhos: prática em curso de extensão universitária. Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), São Paulo, v. 12, nº 2, p. 156-177, 2017. Disponível em: https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2358. Acesso em: 7 ago. 2022.

SAVIANI, D. A Pedagogia Histórico-Crítica. Revista Binacional Brasil-Argentina: diálogo entre as ciências, v. 3, nº 2, p. 11-36, 2014.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). Declaração de Salamanca. 1994. Disponível em: https://pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=1011&fileName=Declaracao_Salamanca.pdf. Acesso em: 08 set. 2021.

Publicado em 09 de julho de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

SIGOLI, Leaticia dos Santos Marangoni; FIORI, Simone. A coleta seletiva e a inclusão escolar: uma proposta para alunos com deficiência intelectual. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 25, 9 de julho de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/25/a-coleta-seletiva-e-a-inclusao-escolar-uma-proposta-para-alunos-com-deficiencia-intelectual

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.