Poesia e poema na sala de aula: uma proposta de gêneros poéticos para o Ensino Médio

Jonedson Costa Rios

Poeta, mestrando em Língua e Cultura (UFBA)

Sandra Carneiro de Oliveira

Professora de Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa na UFBA, doutora em Língua e Cultura (UFBA)

Fátima de Araújo Góes Santiago

Professora de Língua Portuguesa do IFBA - câmpus Salvador, doutora em Educação pela UFBA

Este trabalho tem como objetivo discutir questões relacionadas ao ensino dos gêneros poéticos no Ensino Médio, com ênfase nos poemas e nas suas diversas formas de expressão. A partir da experiência de estágio supervisionado, contexto no qual este trabalho foi produzido e no qual se inseriram os planejamentos e as aulas desenvolvidas, propõe-se discutir as problemáticas que, há décadas, tornam o ensino de poesia algo pouco produtivo, reforçando, no senso comum, a ideia de que a poesia é chata, difícil de entender e sem sentido.

As discussões aqui propostas têm como objetivo contribuir para que o ensino dos gêneros poéticos se realize de forma mais efetiva, integrando leitura, fruição literária, discussões temáticas, criação poética e expressão oral de gêneros poéticos. Buscou-se, portanto, problematizar metodologias arcaicas, elucidando alguns de seus pontos falhos, e, em seguida, destacar maneiras de trabalhar com poesia na sala de aula, evocando os exemplos surgidos durante a realização dessas estratégias pedagógicas no estágio supervisionado realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), câmpus de Salvador.

Os gêneros poéticos na Educação Básica: algumas problemáticas

O estudo realizado por Correia, Matos e Teixeira (2015) evidenciou que, no 2º Ciclo do Ensino Básico (CEB), a abordagem dos gêneros poéticos nas aulas de Língua Portuguesa se dá a partir de questões interpretativas com respostas fechadas e também por uma preocupação com aspectos formais — como rima, metrificação, contagem de versos e estrofes. Nesse sentido, há uma limitação na prática de ensino da poesia e do poema no contexto brasileiro da Educação Básica, tornando necessário que sejam investigadas as dificuldades que surgem disso e os impactos gerados na formação leitora dos estudantes.

O ensino de Literatura lida diretamente com questões e práticas de leitura, para além das possibilidades da criação literária e da análise interdisciplinar das obras levadas à sala de aula. O texto literário exerce um papel único na sociedade, uma vez que a linguagem utilizada, nessa instância, de modo artístico, com procedimentos estéticos e estilísticos particulares, constrói sentidos e discursos que tornam a Literatura um campo rico para o estudo da história, da memória e das representações dos pensamentos dentro de um contexto sócio-histórico delimitado.

Há, na Literatura, o papel de “tornar o mundo compreensível transformando a sua materialidade em cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (Cosson, 2006 apud Souza; Cosson, 2017, p. 207). É imprescindível ao ensino da leitura literária a diferenciação entre saber ler e o processo de formar um leitor, visto que,

para a primeira, trata-se de decifrar a mensagem simbólica, expressada por meio das sílabas que formam as palavras, enquanto que, na segunda, o sujeito leitor é induzido a aprender a compreender, interpretar e inserir-se no universo do pensamento de outra pessoa — o autor — compartilhando pensamentos, ideias e hipóteses, aceitando, ou contrapondo-se ao que analisa (Krug, 2015, p. 3).

Nesse sentido, a formação leitora, inclusive no que diz respeito à leitura dos textos literários, deve ser constituída por uma consciência crítica em relação ao contexto de produção das obras, acionando os conhecimentos prévios e a leitura de mundo, que, no pensamento freiriano, “precede a leitura da palavra” (Freire, 1989, p. 9). O ensino da Literatura demanda do professor uma ação de mediação diante das discussões que uma leitura consciente do contexto pode incitar — tais debates são momentos importantes pedagogicamente, pois são por meio deles que o texto literário consegue agir na sociedade, gerando desenvolvimento nos pensamentos críticos dos sujeitos.

Desde a Educação Infantil, a poesia — e, por extensão, os gêneros abarcados como poéticos — configura-se como “possibilitadora do desenvolvimento imagético, linguístico e como mediadora do prazer pela leitura” (Carvalho, 2011, p. 8), tendo papel ativo na formação do leitor literário.

No entanto, segundo o relato de Pinheiro (1988, p. 72),

de nossa parte, sempre houve desconfiança quando ouvíamos dizer que “estudante não gosta de poesia”. Na prática, temos conseguido provar o contrário: estudante gosta de poesia. Não de qualquer poesia nem de poesia dada de qualquer forma. A carência de poemas nos livros didáticos [...] é facilmente constatável. Mas não se trata apenas de carência: os poucos textos de poesia se ressentem de uma abordagem mais lúdica, prazerosa, menos racional e pragmática.

Levando em consideração a data de publicação do relato de Pinheiro (1988), evidencia-se que o tratamento do gênero poético na Educação Básica brasileira passa por impasses que se mantêm há décadas, uma vez que os dados mais recentes de Correia, Matos e Teixeira (2015) também revelam um ensino engessado e pouco efetivo para o envolvimento das turmas e para a formação de um leitor ativo e crítico de poesia, bem como de um produtor de textos poéticos. O que faz, então, com que o ensino de gêneros tão proveitosos para a formação leitora e para a produção de poesia se estabeleça de forma desinteressante e sem avanços?

Em levantamento realizado por Ribeiro (2007), o autor aponta alguns problemas que perpassam a maneira como se trabalha a poesia no contexto pedagógico. Dentre tais problemáticas, encontram-se o tratamento da poesia enquanto expressão distante do cotidiano, a trivialidade e ainda

a fragilidade ou inexistência de relações intertextuais, ou seja, a leitura da poesia é episódica porque se lê em separado um texto e depois outro e outro, sem que se estabeleça uma relação temática ou tipológica que os una, que lhe imprima sentido (Ribeiro, 2007, p. 63).

Essa desordem didática é um fator que não revela, ao estudante, significação no estudo da poesia, relegando, ao gênero poético, principalmente aos poemas, o ideário do senso comum que o enxerga enquanto difícil de entender.

Para além disso, Ramalho (2014) estabelece uma crítica à integração universidade-escolas, ressaltando que os currículos e as práticas educacionais da Licenciatura em Letras devem se manter atentos às demandas da formação de futuros professores. A falta de interseção entre a academia e a ação docente do Ensino Básico é, muitas vezes, vista na Universidade, fator que impacta o trabalho com a poesia na escola, pois os professores são pouco levados a refletirem sobre as metodologias de mediação de leitura e criação poética. Frente a isso, é preciso que haja “uma parceria concreta entre a Universidade e a escola que redimensione o papel da historiografia literária no Ensino Médio e considere as novas demandas sociais do letramento literário” (Ramalho, 2014, p. 343, grifo nosso).

A partir dessas considerações, torna-se evidente a necessidade de se repensar as práticas de ensino dos gêneros poéticos na Educação Básica, promovendo uma ruptura com as metodologias didáticas que distanciam o texto poético do seu campo situacional no cotidiano da sociedade. O estudo da forma e dos aspectos estilísticos faz-se relevante para uma apreensão do fazer poético e da análise desses textos por parte dos estudantes, assim como também é necessária a aproximação desse gênero literário com a realidade das turmas. O ensino de uma dimensão não deve, portanto, excluir a outra (Ribeiro, 2007).

Uma proposta para o ensino de poesia e de poema no Ensino Médio

Este trabalho foi realizado em um contexto de estágio curricular que integrou a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Para a atuação nas aulas, que ocorreram em uma turma de 1º ano do Ensino Médio do curso de Química, o gênero poético foi selecionado como elemento mediador dos conteúdos trabalhados, seguindo as postulações de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) sobre sequência didática.

Levando em consideração as postulações fornecidas pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, quanto às problemáticas da definição de fruição literária nos PCN+, pode-se entendê-la como um processo que

diz respeito à apropriação que dele faz o leitor, concomitante à participação do mesmo leitor na construção dos significados desse mesmo texto. Quanto mais profundamente o receptor se apropriar do texto e a ele se entregar, mais rica será a experiência estética, isto é, quanto mais letrado literariamente o leitor, mais crítico, autônomo e humanizado será (Brasil, 2006, p. 60-61).

A fruição literária é, com isso, um dos aspectos que devem ser centrais para se pensar o planejamento de uma sequência didática de Literatura para a Educação Básica. Para tanto, procurou-se lidar com a seguinte problemática: como tratar de poesia e de poema no Ensino Básico sem se debruçar em metodologias que afastem os estudantes da apreensão de conceitos e da própria fruição literária desse gênero?

A partir disso, a atuação docente objetivou diversificar as metodologias desenvolvidas na turma, perpassando por aulas mais expositivas, aulas com foco na interação, atividades de leitura, exposição oral e práticas de declamação e expressão artística, além de culminar, finalmente, no projeto proposto: a organização de um sarau poético, com apresentações das produções autorais discentes.

Isso ocorreu sem perder de vista o ensino dos gêneros poéticos e de Língua Portuguesa. Nesse sentido, todo o processo foi pensado de maneira gradual, iniciando-se pela discussão das noções de Literatura a partir de um tema — o quinhentismo e a literatura indígena atual; passando por conceitos de poesia e de poema; apresentando diversas modalidades do gênero poético — sonetos, cordéis, slam, poemas-colagens, poemas concretos, fotografia artística etc.; estabelecendo oficinas de criação literária e de expressão artística e, por fim, manifestando o produto do aprendizado no sarau.

De cada vertente da poesia, buscou-se compreender um ou mais elementos dos textos poéticos, estabelecendo possibilidades de uso desses para a construção de sentido nas produções artísticas, como aspectos da sonoridade e da oralidade, bastante presentes nos sonetos, nos cordéis e no slam; este último é

uma batalha de poesia falada, cujas cinco regras principais, apesar de variarem de lugar para lugar, tendem a permanecer relativamente as mesmas: os competidores têm três minutos para apresentar sua poesia autoral e inédita naquele slam, sem o auxílio de adereços de cena ou acompanhamento musical. As poesias são julgadas pelo público e pelos jurados imediatamente após sua leitura/recitação/acontecimento, em uma escala de zero a dez. O júri é constituído por pessoas escolhidas aleatoriamente na plateia. Das notas dos cinco jurados, a maior e a menor são descartadas, compondo uma nota final que varia entre zero e trinta pontos. O poeta geralmente passa por três rodadas, tendo que apresentar três poesias vencedoras antes de se tornar o campeão da noite (Freitas, 2020, p. 2).

Para o trabalho com a poesia, definiu-se como importante a diferenciação dos termos poesia e poema, considerando que um dos objetivos do projeto, em termos de conteúdo, foi expandir tais conceitos, levando referências e obras de períodos distintos e apresentando possibilidades de expressão poética. Essa expansão conceitual dialoga, inclusive, com as discussões em relação à literatura contemporânea e ao campo expandido, considerando que os textos literários têm se apresentado enquanto híbridos e inespecíficos (Garramuño, 2014). Para tal, contrastaram-se as seguintes definições:

A poesia situa-se no campo do controle sensível, no campo da precisão da imprecisão. A questão da poesia é esta: dizer coisas imprecisas de modo preciso [...]. Uma poesia nova, inovadora, original, cria modelos novos para a sensibilidade: ajuda a criar uma sensibilidade nova (Pignatari, 2005, p. 53).

Na atividade poética formal de construção de um poema, exploram-se as possibilidades da linguagem em geral e da língua específica, em particular: a) no material sonoro; b) nas palavras; c) nas associações de ideias; d) nas construções frasais, utilizando-se o ritmo, a harmonia imitativa, a rima, a assonância, a aliteração, as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe (Pinto, 2009).

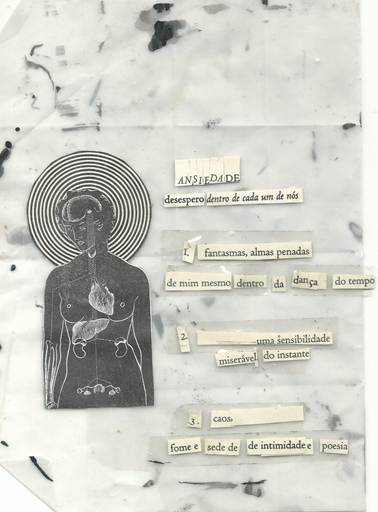

Trabalhou-se a noção de poesia enquanto ligada ao âmbito da sensibilidade, possibilitando sua identificação em inúmeras formas de expressão artística, e a noção de poema como uma expressão poética específica que abarca determinados critérios formais. No entanto, o aspecto formal dos poemas também foi discutido de forma expandida, a partir do hibridismo presente em algumas obras e movimentos, como as produções concretistas. Um exemplo disso foi a discussão feita a partir da obra de Lua Carvalho, artista de Rio Bonito/RJ que une a arte da colagem com poemas (Figura 1).

Figura 1: Ansiedade, Lua Carvalho

Fonte: https://twitter.com/Luacrvlh/status/1283443028452048896. Acesso em: 13 jun. 2023.

A colagem-poema de Lua Carvalho é uma obra poética que mescla os elementos visuais, característicos da colagem, com os verbais, construindo significados únicos, uma vez que a colagem, sem o poema integrado a ela, não teria o mesmo papel. Um dos objetivos da exposição e discussão de poemas fora do formato convencional — entende-se por convencional os poemas rimados, metrificados, com versos definidos ou em modelos pré-estabelecidos, como sonetos — foi incentivar que os estudantes não limitassem sua produção poética apenas aos formatos tradicionais.

Contudo, modelos convencionais também foram apresentados à turma, justamente para estabelecer leituras comparadas que destacassem os diversos estilos, a exemplo do Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes (1913-1980), poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro, promovendo a apreensão dos elementos estilísticos rima, estrofe e métrica:

Soneto de fidelidade

De tudo ao meu amor serei atento

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto

Que mesmo em face do maior encanto

Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento

E em seu louvor hei de espalhar meu canto

E rir meu riso e derramar meu pranto

Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure

Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):

Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure

(Moraes, 1960, p. 112).

Nesse contexto, as obras foram expostas para toda a turma, sendo ressaltadas suas características estilísticas e formais, buscando contrapor os diferentes elementos que cada uma apresentava, fazendo da leitura comparada um meio de ensino da variedade de expressões poéticas possíveis. Essa metodologia teve efeito nas produções dos estudantes para a atividade final, um sarau.

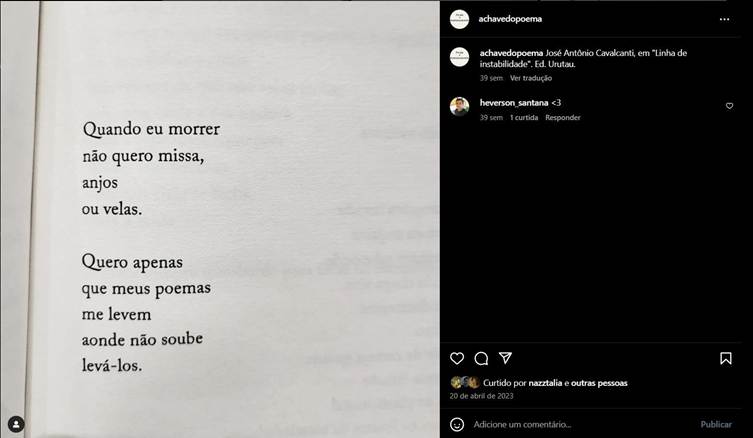

Alguns estudantes criaram poemas mais próximos da estrutura de um soneto, utilizaram mais rimas, divisão em estrofes e um ritmo que, ainda que não metrificado, seguia um padrão próprio. Outros, contudo, produziram obras de maneira mais livre, aproximando-se de uma expressão poética conforme discutida em uma das aulas sobre poemas nos meios digitais. Nessa aula, foram apresentadas diferentes maneiras de circulação, de publicação e de acesso a poemas na atualidade, promovendo uma roda de leitura de poemas publicados na rede social Instagram. Consequentemente, obras poéticas com menos versos, mais concisas e com figuras de linguagem mais explícitas e diretas surgiram nas produções finais, seguindo a estética do poema da Figura 2.

Figura 2: Linha de instabilidade, José Antônio Cavalcanti, poeta e professor de Língua Portuguesa e Literatura publicado na página @achavedopoema.

Fonte: Captura de tela pelos autores (2024).

Tal metodologia foi capaz de revelar como as redes sociais — amplamente utilizadas entre os estudantes para outros fins — podem contribuir com o ensino de Literatura, especialmente a poesia, por meio da difusão digital abrangente na atualidade. O uso do celular em sala de aula pode ser incluído e aproveitado, trazendo-o como meio de acesso a textos, uma ferramenta de leitura. Entretanto, essa utilização deve ser aplicada levando em consideração o contexto socioeconômico das turmas, o acesso à internet, a posse ou não de aparelhos em bom estado para a leitura, o letramento digital e os diversos entraves que a desigualdade social impõe no uso da tecnologia. No caso da turma do IFBA, onde se realizou o trabalho, havia internet disponibilizada pela unidade de ensino, e a maioria dos alunos tinha o celular em mãos, possibilitando a utilização do método sem grandes dificuldades.

As metodologias utilizadas e as práticas de leitura e de criação poética direcionaram os estudantes para a confecção de uma obra de poesia — não limitada, portanto, ao formato poema —, apresentada no sarau final. De acordo com Marinho (2018, p. 263),

a literatura ligada aos saraus é ponto chave para que o conhecimento vivenciado no dia a dia seja discutido, criticado e melhorado. A educação que transforma é posta em prática nesses ambientes. O caráter transformador acontece por si só quando pessoas se reúnem para compartilhar daquilo que simpatizam de forma a fazer pensar suas práticas diárias.

A proposta da atividade teve como princípio estabelecer um momento de compartilhamento artístico que gerasse o contato entre as visões de mundo, os sentimentos e os estilos de cada estudante. Previamente, fez-se uma aula de práticas de declamação, nas quais se trabalhou a importância da postura corporal adequada, gesticulação condizente, entonação, controle da respiração e movimentação durante a leitura de um poema em um sarau. Tais orientações permitiram que os alunos lidassem, anteriormente à atividade, com um teste e uma prática para diminuir a timidez e o nervosismo, fatores que poderiam atrapalhar a declamação.

Na realização do sarau, finalmente, ficou nítido como a proposta da atividade envolveu a turma. Em um primeiro momento, a postura de uma parte dos alunos era, na verdade, de timidez, com pedidos para não participar. Contudo, conforme foi sendo feita a lista de inscrição — elemento de organização bastante comum em saraus poéticos — e os nomes eram escritos no quadro, até os mais tímidos aderiram à atividade, fazendo com que todos, enfim, participassem.

Para o sarau, ainda, teve-se a presença da coordenadora de um projeto extracurricular de podcasts, realizado no próprio IFBA, que possibilitou a gravação das declamações, conforme o consentimento dos alunos. Apenas uma pequena minoria não aderiu a essa parte, mas é importante pontuar que alguns estudantes que nunca interagiram nas aulas anteriores fizeram questão de declamar e gravar para o podcast.

Com isso, o sarau funcionou como uma atividade que promoveu a exposição oral em uma perspectiva diferente do tradicional seminário. Ademais, revelou a diversidade de expressões artísticas presentes na sala, uma vez que houve a declamação de prosa poética, rap em estilo livre, poesia visual etc.

Um dos estudantes, que é de origem japonesa e não fala a língua portuguesa, somente inglês, foi incentivado a participar e, no momento da aula, produziu um haikai — ou haiku — em japonês. Esse tipo de poema é originário do Japão e conta com regras de versos e de métrica específicas. É composto por três versos: o primeiro e o terceiro, de cinco sílabas; o segundo, de sete. Após a declamação, fez-se a tradução para o inglês pelo aluno e, posteriormente, para o português por colegas e pelo professor. Uma das alunas, por sua vez, criou um fanzine que continha seus dois poemas produzidos. Dessa forma, obteve-se, através do sarau e da criação poética, um momento de expressão artística que motivou a leitura e a escrita de poemas e de poesia.

Considerações finais

A poesia lida, sobretudo, com as sensibilidades. O trabalho didático com ela é, portanto, tênue e não tem regras muito definidas, pois o campo do sensível é abstrato e diverge de pessoa para pessoa.

Os textos a serem levados, lidos, comentados e que servem de base para incitar criações poéticas devem passar por uma curadoria que é, de certa forma, sempre demandada do professor de Língua Portuguesa e de Literatura. Este trabalho esteve pautado em uma seleção de textos, de autores e de artistas que pudessem contribuir para a expansão das noções de poesia e de poema, levando os alunos a ler e consumir o maior número possível de modalidades e de expressões dos gêneros poéticos.

Para além disso, a criação de poemas e de obras de poesia foi motivada e, no fim, concretizada para a organização do sarau. Obteve-se, assim, a participação e o envolvimento da turma com os gêneros poéticos, o que se revela como um avanço em relação às problemáticas do ensino desinteressante de poesia, discutidas neste trabalho.

Referências

BRASIL. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf. Acesso em: 11 jun. 2023.

CARVALHO, L. F. Poesia na sala de aula: as contribuições da poesia à formação do leitor literário. In: SEMANA DE HUMANIDADES DA UFRN, 19., 2011, Natal. Anais [...]. Natal: UFRN, 2011. Disponível em: http://www.cchla.ufrn.br/shXIX/anais/GT12/POESIA_ARTIGO_HUMANIDADES.pdf. Acesso em: 11 jun. 2023.

CORREIA, A. F. P. A.; MATOS, J. C.; TEIXEIRA, C. A abordagem do texto poético em manuais do 2º CEB: análise de tipologias textuais, temas e propostas didáticas. Bragança: IPB, 2015. Disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/17361. Acesso em: 11 jun. 2023.

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Trad. e org.: Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004. p. 95-128.

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1989.

FREITAS, D. Slam resistência: poesia, cidadania e insurgência. Estud. Lit. Bras. Contemp., Brasília, nº 59, p. 1-15, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/elbc/a/4tDyMX8Dtz7qnBBCTP7RsQb/?format=html. Acesso em: 13 jun. 2023.

GARRAMUÑO, F. Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 2014.

KRUG, F. S. A importância da leitura na formação do leitor. Revista de Educação do Ideau, v. 10, nº 22, p. 1-13, jul./dez. 2015. Disponível em: https://www.caxias.ideau.com.br/wp-content/files_mf/d4ec50fa8dff16815b9bf525976d2b5c277_1.pdf. Acesso em: 11 jun. 2023.

MARINHO, J. J. C. O caráter educador dos saraus poéticos: literatura marginal em foco. Revista Igarapé, Porto Velho, v. 5, nº 2, p. 250-264, 2018. Disponível em: https://periodicos.unir.br/index.php/igarape/article/view/2689. Acesso em: 13 jun. 2023.

MORAES, V. Antologia poética. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1960.

PIGNATARI, D. O que é comunicação poética. Cotia: Ateliê, 2005. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5179023/mod_resource/content/1/Pignatari_Decio_O_que_e_comunicacao_poetica_9a_ed.pdf. Acesso em: 13 jun. 2023.

PINHEIRO, H. A poesia na sala de aula. Linha D’Água, nº 5, p. 72-76, 1988. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/view/37094. Acesso em: 11 jun. 2023.

PINTO, S. R. Poema (verbete). E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), 29 dez. 2009. Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/poema#:~:text=Destacamos%20algumas%20defini%C3%A7%C3%B5es%20normalmente%20encontradas,fic%C3%A7%C3%A3o%20e%20estilo%20po%C3%A9tico%3B%204. Acesso em: 13 jun. 2023.

RAMALHO, C. B. A poesia é o mundo sendo: o poema na sala de aula. Revista da Anpoll, Florianópolis, nº 36, p. 330-370, jan./jun. 2014. Disponível em: https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/744. Acesso em: 11 jun. 2023.

RIBEIRO, J. M. O valor pedagógico da poesia. Revista Portuguesa de Pedagogia, ano 41, nº 2, p. 51-81, 2007. Disponível em: https://impactum-journals.uc.pt/rppedagogia/article/view/1647-8614_41-2_3. Acesso em: 11 jun. 2023.

SOUZA, R. J.; COSSON, R. Letramento literário: uma proposta para a sala de aula. In: INFORSATO, E. C.; COELHO, S. M. (org.). Anos iniciais do Ensino Fundamental. São Paulo: Unesp, 2017. p. 205-212.

Publicado em 09 de julho de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

RIOS, Jonedson Costa; OLIVEIRA, Sandra Carneiro de; SANTIAGO, Fátima de Araújo Góes. Poesia e poema na sala de aula: uma proposta de gêneros poéticos para o Ensino Médio. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 25, 9 de julho de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/25/poesia-e-poema-na-sala-de-aula-uma-proposta-de-generos-poeticos-para-o-ensino-medio

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.