As narrativas folclóricas amazônicas e o processo decolonial de aprendizagem da criança: estudo de caso no municipio de Santana/AP

Sinthia Marciel da Silva Costa

Licenciada em Pedagogia (UEAP)

Ângela do Céu Ubaiara Brito

Professora da UEAP, licenciada em Pedagogia (Unifap), mestra em Direito Ambiental e Políticas Públicas (Unifap), doutora em Educação (USP)

A discussão sobre a decolonialidade no processo educacional tem se tornado cada vez mais relevante, especialmente ao se considerar sua influência na formação literária de crianças. Mota Neto (2015) destaca a importância da educação decolonial, que vai além da transmissão de conhecimento, abordando também a resistência à hegemonia. No município de Santana, questionou-se como os saberes tradicionais enriquecem a educação infantil, valorizando a cultura local. A pesquisa concentrou-se na ludicidade e na literatura da Escola Municipal de Ensino Básico Padre Ângelo Biraghi, em Santana/AP, com foco em crianças imersas nos saberes tradicionais da cultura amazônica.

O objetivo foi investigar as contribuições das narrativas culturais na aprendizagem infantil, com ênfase na formação literária. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) associa a literatura ao desenvolvimento da escuta, fala, pensamento e imaginação, visando à formação de leitores criativos (Brasil, 2018). O problema de pesquisa indagou de que forma as realidades socioculturais são trabalhadas com crianças da educação infantil para ampliar as experiências literárias no contexto amazônico e decolonial.

Os objetivos específicos incluíram descrever características do gênero literário cultural na educação decolonial, investigar o uso de narrativas culturais na educação infantil e verificar a relevância de professores trabalharem com narrativas amazônicas. A justificativa do estudo baseou-se na importância da cultura local na escola, contribuindo para a aprendizagem e para a compreensão da identidade cultural. A pesquisa visou ampliar a inclusão da cultura local na formação literária infantil, contribuindo para a formação de professores e enriquecendo o debate sobre literatura infantil e narrativas culturais.

A primeira seção abordou a decolonialidade, movimento que desafia conhecimentos eurocêntricos e coloniais, valorizando perspectivas marginalizadas. A subseção "Cultura e folclore sob a perspectiva da decolonialidade" discutiu como essa abordagem critica o epistemicídio e a hegemonia eurocêntrica, promovendo a valorização das epistemologias e identidades marginalizadas. Analisou a exotificação e a apropriação cultural, ressaltando a importância de compreender e respeitar as tradições culturais em seus contextos originais. Destacou, ainda, a necessidade de reformar práticas educacionais para incluir narrativas culturais diversas e combater a desigualdade.

A subseção "Educação decolonial" criticou as estruturas eurocêntricas nos sistemas educacionais, propondo currículos inclusivos que descolonizem o pensamento. Já a subseção "Educação decolonial na infância" destacou a importância de desconstruir influências coloniais, promovendo uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade cultural e respeite as identidades das crianças. A segunda seção discutiu as narrativas históricas amazônicas, sua influência na percepção da região e sua importância na construção da identidade cultural e na transmissão de conhecimentos.

A terceira seção abordou a prática pedagógica com narrativas culturais, destacando a importância da literatura na formação educacional das crianças, utilizando essas narrativas como ferramentas essenciais. A metodologia de estudo de caso analisou o papel das narrativas amazônicas na construção literária infantil. A pesquisa foi realizada na Escola Padre Ângelo Biraghi, com uma professora e sua turma do 2º período da Educação Infantil, adotando uma abordagem qualitativa, com entrevistas, análise de materiais didáticos e atividades. Os resultados mostraram que a integração de histórias locais na educação infantil fortaleceu a conexão das crianças com sua cultura e identidade, promovendo uma construção de conhecimento mais cativante e significativa.

O que é decolonidade? Preceitos introdutórios para compreensão da educação decolonial

O pensamento decolonial surge como resultado de uma crítica ao epistemicídio contra os sistemas de verdade que não se alinham aos paradigmas coloniais eurocêntricos, cartesianos, positivistas e racionais, os quais continuam a dominar amplamente a produção científica até os dias atuais (Ribeiro, 2022, p. 3). Boaventura de Sousa Santos (2021) caracteriza o epistemicídio como a destruição sistemática de formas de conhecimento consideradas inferiores em relação aos valores do colonialismo moderno. Segundo Ribeiro (2023, p. 3), "a perspectiva decolonial surge na América Latina a partir de um grupo de pesquisadores que fundaram o Grupo Modernidade/Colonialidade no final dos anos 1990 (Edgardo Lander, Arturo Escobar, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano e Fernando Coronil), com inspiração nos modos de vida dos povos originários, que revelam sistemas de valores e modos de vida bem diferentes daqueles hegemônicos no mundo globalizado". Esse pensamento visa contestar as concepções de que os povos não europeus seriam atrasados e não civilizados, desafiando as imposições epistêmicas que marginalizam e oprimem as perspectivas minoritárias e não conformes aos moldes eurocêntricos.

A abordagem decolonial representa um desafio ético, político e epistemológico significativo. Esse desafio consiste na construção de uma consciência que questiona a visão iluminista da linguagem como transparente, favorecendo a fratura epistemológica para introduzir uma perspectiva inovadora e libertadora no discurso e na ação. A proposta visa transcender historicamente a colonialidade, utilizando um projeto complexo e profundo para subverter o padrão de poder colonial (Santos; Meneses, 2014).

O pensamento decolonial busca desconstruir as narrativas hegemônicas que foram estabelecidas durante o período colonial e que continuam a influenciar as estruturas sociais contemporâneas. Nesse contexto, Kabengele Munanga (2005, p. 17) destaca a importância de proporcionar uma abordagem educacional capaz de oferecer, tanto aos jovens quanto aos adultos, a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos, que lhes foram introjetados pela cultura. A descolonização não se limita apenas a questões políticas ou territoriais: ela também envolve a descolonização de mentes e epistemologias. Por essa razão, há a necessidade de um debate cada vez mais amplo, bem como de um número crescente de pesquisas sobre o tema, direcionadas principalmente ao campo da educação, conforme apresentado pela Unesco (2009, p 15):

As políticas educacionais têm uma repercussão decisiva no florescimento ou no declínio da diversidade cultural e devem promover a educação pela e para a diversidade. Assim se garante o direito à educação, ao mesmo tempo em que se reconhece a diversidade das necessidades dos educandos (especialmente daqueles que pertencem a grupos minoritários, indígenas ou nômades) e a variedade dos métodos e conteúdos conexos. Em sociedades multiculturais cada vez mais complexas, a educação deve auxiliar-nos a adquirir as competências interculturais que nos permitam conviver com as nossas diferenças culturais e não apesar delas.

Na prática, a decolonialidade busca valorizar e dar voz às perspectivas e aos conhecimentos tradicionalmente marginalizados ou silenciados pelos discursos coloniais. Isso implica reconhecer e respeitar as diversas formas de saber, sabedoria e expressão cultural que foram historicamente subjugadas. Além disso, a decolonialidade propõe a transformação das estruturas sociais para garantir uma participação equitativa e justa de todas as comunidades na construção do presente e do futuro.

Em suma, a decolonialidade é um movimento intelectual e prático que procura desmantelar as estruturas de poder e os paradigmas coloniais, visando à criação de sociedades mais justas, inclusivas e respeitosas com a pluralidade de experiências e perspectivas, como argumentado por Ribeiro (2022, p. 4).

Decolonialidade, portanto, refere-se às teorias e às práticas de formação humana que capacitam os grupos para a luta contra a lógica opressiva da modernidade, tendo como horizonte a formação de um ser humano e de uma sociedade livre, amorosa, justa e solidária. O objetivo é provocar fissuras na ordem colonial e dar sustento a um modo distinto, inteiramente outro de estar no e com o mundo.

A decolonialidade transcende a esfera puramente intelectual, alcançando implicações profundas nos domínios cultural, social, econômico e político, estendendo-se até o campo da educação, onde representa uma abordagem crucial para desconstruir paradigmas históricos e estruturas de poder que moldaram as práticas educacionais. A influência do colonialismo na educação é evidente em currículos que, muitas vezes, refletem perspectivas eurocêntricas, marginalizando saberes e narrativas de culturas não ocidentais, sendo, portanto, um assunto de suma importância para o presente trabalho.

Cultura e folclore sob a perspectiva da decolonialidade

A decolonialidade, como abordado no capítulo anterior, emerge como uma crítica profunda ao epistemicídio e à hegemonia eurocêntrica, que marginaliza conhecimentos e práticas culturais não ocidentais. Esse movimento não apenas desafia as narrativas dominantes, mas também busca ressignificar e valorizar as epistemologias e identidades dos povos historicamente oprimidos. Ao aplicar essa perspectiva à cultura e ao folclore, torna-se evidente a necessidade de uma revisão crítica das representações culturais moldadas e perpetuadas pelos discursos coloniais.

A cultura e o folclore são frequentemente objetos de exotificação e apropriação, práticas que desconsideram o contexto e a significância original dessas expressões. Essa abordagem não apenas distorce a autenticidade das tradições culturais, como também reforça a lógica colonial de superioridade cultural. A visão eurocêntrica tende a tratar o folclore de povos não ocidentais como meras curiosidades, desprovidas de valor intelectual e filosófico, perpetuando a ideia de que tais culturas são primitivas ou atrasadas.

Uma manifestação clara dessa problemática é a representação das culturas indígenas e africanas em eventos e mídias populares. Danças, músicas e histórias são frequentemente apresentadas de maneira descontextualizada e superficial, servindo mais como entretenimento do que como genuína expressão cultural. Esse tipo de apropriação ignora a profundidade espiritual e o contexto histórico dessas tradições, reduzindo-as a estereótipos exóticos. Um exemplo evidente dessa apropriação cultural é apresentado por Trói (2022):

O uso do turbante, o que rendeu discussões recentes na Ágora contemporânea: as redes sociais. Objeto estigmatizado pela sociedade brasileira, altamente racista e, a priori, marcador cultural das pessoas racializadas, o turbante se converteu, recentemente, em símbolo do que se convencionou chamar de lutas culturais. Pessoas brancas foram acusadas de praticarem apropriação cultural ao utilizarem o adereço, já que, até então, o turbante era visto como algo não aceito pela sociedade, exceto, pressupõe -se, se glamourizado pela pessoa branca com a qual o adorno torna-se aceito socialmente (Trói, 2022, p.4)

Essa prática implica uma relação de poder, na qual culturas dominantes extraem e comercializam elementos de culturas marginalizadas sem o devido respeito ou entendimento. Isso não apenas trivializa as culturas de origem, mas também perpetua a desigualdade ao não reconhecer a procedência e o significado desses elementos. A apropriação pode ser observada em diversas esferas, da moda à indústria do entretenimento, onde elementos culturais são descontextualizados e utilizados para fins comerciais.

A decolonialidade propõe uma alternativa a essas práticas, promovendo um engajamento mais profundo e respeitoso com as culturas marginalizadas. Isso envolve um esforço consciente para compreender e valorizar as tradições culturais em seu contexto original, reconhecendo sua complexidade e importância. Porto (2014, p. 4) destaca que o folclore não está apenas na "busca por um tempo perdido"; reinventado, ele se manifesta nas expressões culturais e nas representações sociais do nosso cotidiano presente. Essa perspectiva sugere que as práticas folclóricas continuam a evoluir e a influenciar a vida contemporânea, mantendo-se vivas e relevantes.

Além disso, Oliveira e Ferreira (2015) enfatizam que o primeiro cuidado ao se optar por trabalhar com os contos e lendas locais é entender o que essas historietas significam para os sujeitos que as perpetuam. Esse entendimento é crucial para que as representações culturais sejam respeitosas e autênticas, evitando a exotificação e a distorção das tradições.

A valorização das epistemologias indígenas e africanas, por exemplo, exige o reconhecimento de sua validade e relevância na construção do conhecimento e na formação de identidades culturais. A decolonialidade implica também uma reestruturação das práticas educacionais e culturais, a fim de garantir uma representação equitativa e justa. Isso pode ser observado na necessidade de reformar currículos escolares que tradicionalmente favorecem narrativas eurocêntricas. Um currículo decolonial deve incluir a história e as contribuições de povos não ocidentais, oferecendo uma visão mais abrangente e inclusiva do passado e do presente.

Em suma, a decolonialidade aplicada à cultura e ao folclore envolve uma reavaliação crítica das práticas de representação e apropriação cultural. Trata-se de um chamado para reconhecer e valorizar a diversidade cultural em sua plenitude, promovendo um respeito genuíno pelas tradições e saberes marginalizados. Ao fazer isso, a decolonialidade não apenas desafia as narrativas coloniais, mas também abre caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva, na qual todas as culturas possam coexistir e ser valorizadas em sua totalidade.

Educação decolonial

Inicialmente, aponta-se que a Educação Decolonial pode ser compreendida como uma abordagem pedagógica que emergiu como uma resposta crítica às estruturas eurocêntricas dominantes presentes nos sistemas educacionais ao redor do mundo. Ela se fundamenta na desconstrução das relações de poder, saber e ser advindas da colonialidade, que persistem até os dias atuais, buscando assim a valorização dos saberes dos povos subalternizados e a reconstrução de uma educação mais inclusiva (Mota Neto, 2015).

Para compreender de forma mais abrangente como a Educação Decolonial opera na prática, é crucial explorar exemplos específicos de currículos e práticas pedagógicas que atualmente perpetuam uma perspectiva cultural dominante. Abreu, Dantas e Mattos (2010) destacam como as representações públicas do passado são manipuladas por diferentes agentes, ressaltando a necessidade de problematizar a memória da escravidão.

Um exemplo elucidativo desse fenômeno está nos livros de história que se concentram exclusivamente na versão europeia da colonização e na narrativa da escravidão africana, promovendo uma seleção ideológica que perpetua uma visão unidimensional da história. Essa seleção, evidenciada pelo trabalho de Abreu, Dantas e Mattos, contribui para a reprodução de uma perspectiva cultural hegemônica, que, por sua vez, marginaliza grupos específicos e compromete a pluralidade de vozes na construção do conhecimento.

Louis Althusser (1918-1990), em sua obra Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, aprofunda a compreensão do papel das instituições escolares na reprodução e manutenção do sistema capitalista. Ele destaca a escola como um dos principais meios pelos quais a ideologia dominante é transmitida, influenciando a percepção do mundo pelos indivíduos e, assim, perpetuando as relações de poder inerentes ao sistema capitalista. Ao unir essa análise às questões levantadas por Abreu, Dantas e Mattos sobre a manipulação da memória da escravidão, torna-se evidente como as práticas educacionais podem, inadvertidamente, contribuir para a manutenção de estruturas desiguais.

Segundo Quijano (2005), a colonização da América pelos impérios europeus unificou diferentes povos por meio da criação de um novo conceito – o de raça – que passou a ser um princípio de hierarquização associado à divisão do trabalho capitalista. Essa hierarquização era um dos traços característicos do colonialismo e do eurocentrismo, mas sobreviveu à situação colonial e tornou-se um dos fatores centrais da desigualdade no sistema mundial. Ao considerar que as raças foram produzidas pelo colonialismo, sendo seu traço distintivo principal, a colonialidade do poder revela-se, especialmente, como a continuidade de uma marca (a desigualdade racial) dentro da ordem pós-colonial.

As teorias processualistas da etnicidade e antropólogos como Fredrik Barth (2000) demonstraram que a etnicidade é um tipo organizacional no qual itens biológicos e culturais são utilizados como sinais diacríticos para demarcar fronteiras. Essas teorias mostram que os grupos étnicos não são uma estrutura resultante de um traço cultural ou racial primordial, desafiando a concepção de raça como unidade de organização social.

A abordagem de Quijano (2005) pressupõe a existência de categorias de classificação centradas em distinções biológicas, como sangue e cor da pele, articuladas desde o início da colonização. No entanto, essa junção entre classificação biológica e hierarquização social nem sempre ocorreu desde o início, e, muitas vezes, categorias étnicas não eram racializadas de forma similar ao conceito eurocêntrico de raça.

A hierarquia social colonial, como mostra Verena Stolcke (2007), exemplificada pelo instituto da "limpeza de sangue" na América colonial espanhola, estava baseada na ideia de sangue puro, mas não deve ser interpretada unicamente através do prisma do racismo contemporâneo. Isso evidencia a complexidade das hierarquias sociais coloniais e a necessidade de considerar diferentes regimes discursivos e historicidades.

A perspectiva de Quijano (2005) sobre a descolonização como um processo político e teórico está relacionada à teoria das revoluções na América Latina. Ele argumenta que a luta contra a colonialidade do poder é crucial para a construção de um Estado-nação moderno e democrático. No entanto, sua análise tende a reificar as categorias raciais como unidades de organização social, limitando as possibilidades de articulação política para além do nacionalismo.

Um exemplo claro da necessidade de desconstrução reside na abordagem unilateral da história presente em muitos currículos, que frequentemente negligenciam os feitos e contribuições de civilizações não europeias. Gomes (2018) destaca como a sociedade brasileira passou a considerar como natural o papel subalterno que o negro e o indígena ocupam nas narrativas.

A Educação Decolonial surge, assim, como uma reação a essas desigualdades históricas e à base de poder implantada durante o colonialismo, que, de acordo com Quijano (2010, p. 84), trata-se de "uma estrutura de dominação/exploração onde o controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma população determinada domina outra de diferente identidade e cujas sedes centrais estão, além disso, localizadas noutra jurisdição territorial". Compreendemos que, por muitos séculos, as culturas não ocidentais foram subjugadas e dominadas pelos colonizadores, resultando em uma discriminação de saberes, valores e modos de vida nativos. Portanto, uma abordagem decolonial mostra-se essencial para promover uma educação mais inclusiva e equitativa. A ênfase na necessidade de diversidade nos currículos destaca a urgência de uma abordagem mais crítica e abrangente na construção do conhecimento histórico.

A Educação Decolonial propõe a reavaliação desse legado colonial, visando à descolonização do pensamento e à reconstrução de um sistema educacional mais inclusivo: "é preciso refletir sobre como o conhecimento é construído e quais amarras ainda mantemos em nosso pensamento colonizado. Além disso, é preciso prestar atenção às resistências a este pensamento e ação colonial" (Brocardo; Tecchio, 2017, p. 9). Na esteira desse pensamento, ela promove a desconstrução de conteúdos programáticos e currículos que reforçam uma única perspectiva cultural dominante, abrindo espaço para a inclusão de diferentes modos de compreender a nossa própria realidade.

Nessa perspectiva, têm-se as pedagogias emancipatórias, que são fundamentais na Educação Decolonial, e que têm como objetivo capacitar os alunos e alunas a se tornarem agentes ativos em seu próprio processo de aprendizagem, incentivando o pensamento crítico, a autonomia, a capacidade de questionar estruturas opressivas e o protagonismo em sala de aula, em diálogo com a realidade social, cultural e histórica de seu ambiente social.

Educação Decolonial para a Infância

A Educação Decolonial na infância é uma abordagem que busca desconstruir e superar as influências do colonialismo nas experiências de aprendizado das crianças. Reconhece-se, assim, a importância de questionar as narrativas coloniais convencionais, enfatizando, por exemplo, a necessidade de repensar os sistemas educacionais para promover uma educação mais inclusiva e emancipatória desde a infância, segundo Walsh (2013): "metodologias produzidas em contextos de luta, marginalização, resistência e que Adolfo Albán tem chamado 're-existência'; pedagogias como práticas insurgentes que fraturam a modernidade/colonialidade e tornam possível outras maneiras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir e viver-com." (Walsh, 2013, p. 19).

Nesse contexto, as metodologias pedagógicas orientadas pela Educação Decolonial na infância buscam promover um espaço de aprendizado que valorize a diversidade cultural, incentive o desenvolvimento do pensamento crítico, cultive a empatia e respeite as identidades culturais das crianças. Elas reconhecem que a educação não deve ser uma injunção de valores e conceitos, mas sim um ambiente onde as crianças possam explorar, indagar e criar significados em um mundo culturalmente plural. Essa perspectiva colabora para uma educação que não apenas rompe com as amarras coloniais, como também fortalece a capacidade das crianças de viver em sociedades cada vez mais interligadas e diversas.

Assim, como defendido por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido (2014), a educação crítica desempenha papel crucial na emancipação das pessoas. Freire destaca que a educação crítica vai além da mera transmissão de informações, tornando-se uma ferramenta poderosa na libertação daqueles que historicamente foram marginalizados. Ao adotar uma postura crítica, os oprimidos tornam-se agentes ativos na construção do conhecimento e na desconstrução das estruturas opressivas que permeiam a sociedade. Portanto, a abordagem da educação crítica, em conjunto com os princípios da Educação Decolonial na infância, fortalece a capacidade das crianças de participar ativamente na construção de um mundo mais equitativo e democrático.

Seguindo esse pensamento, de acordo com Gadotti e Torres (1994), é necessária a busca por uma educação que promova a emancipação e questione a imposição cultural que frequentemente encobre relações de poder; uma educação que aspire à liberdade, fundamental para uma sociedade democrática. Portanto, a educação infantil vai além da mera aquisição de conhecimento, concentrando-se no desenvolvimento integral das crianças como indivíduos autônomos, capazes de análise crítica e com a liberdade necessária para participar ativamente da construção de um mundo mais justo e democrático. Segundo Rawls, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais e baseia-se na inviolabilidade dos direitos de cada pessoa, os quais não podem ser violados nem mesmo em benefício da sociedade como um todo.

Nesse contexto, a participação ativa é tão importante que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a estimula e a ampara. De acordo com a BNCC, ela "propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida" (Brasil, 2018, p. 15).

A BNCC, ao enfatizar o protagonismo do estudante, está alinhada com os princípios da educação decolonial na infância e da educação crítica. Reconhece a importância de proporcionar às crianças um ambiente de aprendizado que as capacite não apenas como receptoras passivas de conhecimento, mas como agentes ativas na construção de seu próprio aprendizado e na transformação da realidade que as cerca. Ao destacar a necessidade de aplicação do conhecimento na vida real e de considerar o contexto como parte integrante do processo educacional, a BNCC promove uma abordagem pedagógica que vai além dos modelos tradicionais, priorizando uma educação mais inclusiva, emancipatória e significativa para as crianças.

Portanto, ao adotar os princípios da BNCC, as instituições de ensino contribuem para a promoção de uma educação que busca desconstruir as hierarquias e opressões presentes no sistema educacional, preparando as crianças para serem cidadãs críticas, conscientes e ativas em uma sociedade democrática e plural.

As narrativas históricas de lendas e mitos amazônicos

A Amazônia é retratada por meio de mitos e lendas, como aponta Jollant (2021), desde as narrativas de viagem feitas por Gaspar de Carvajal (1504-1584) até as histórias sobre as guerreiras da Amazônia. Por meio de uma análise, é possível verificar o imaginário europeu sobre os povos indígenas. Além disso, a região amazônica é apresentada de forma mística e fantástica, como demonstra o romance La Jangada, de Jules Verne (1881), "que apresenta ao público francês um lugar fascinante, com fauna e flora exuberantes e ricas, onde a odisseia amazônica tomava vida. No entanto, ao retratar a região com uma boa dose de exotismo literário" (Jollant, 2021). Salienta-se que, antes da chegada dos europeus, os indígenas já retratavam sua realidade por meio das histórias. Bastos e Aleixo (2014) afirmam que "o espaço geográfico, como foi citado mais acima, tem muita importância nesse processo. As tribos que viviam no interior da floresta tinham histórias diferentes das que moravam às margens dos rios. Às vezes, o que era ficção para uma, era verdade para outra, e vice-versa O Rio Negro, por exemplo, é caudaloso em extensão, e possui em torno de si certo encantamento, deslumbramento" (Bastos; Aleixo, 2014, p. 12).

Esses aspectos mencionados pelos autores são relevantes, já que os mitos e lendas abordam elementos que fazem parte da cultura do povo indígena, de sua região e modo de vida. Um exemplo marcante dessa conexão com a realidade é a persistência da história do boto em nossa sociedade contemporânea.

Como o mito do boto que seduz as jovens ribeirinhas em noites de lua cheia e que se torna pai de todos os filhos cuja paternidade é incerta, um mito muito conhecido, nascido de uma narrativa amazônica. Essa narrativa não apenas enaltece o próprio boto, uma criatura nativa da região, como também serve como uma representação simbólica para retratar a gravidez de algumas jovens. Dessa forma, percebemos como os mitos e lendas continuam a desempenhar um papel de influência na interpretação e compreensão das experiências cotidianas das pessoas, reforçando que a riqueza cultural permanece viva e presente em nossa realidade.

As narrativas culturais, mitos e lendas possuem um amplo reservatório de conhecimento e enriquecimento cultural, além de fazerem parte da identidade de um povo. No contexto específico, as narrativas culturais são o reflexo dos povos que formam o país, como os europeus, indígenas e africanos.

Por meio dos contadores de histórias, que reafirmavam a cultura com as lendas, essas histórias representam uma tradição que faz com que determinados grupos se identifiquem enquanto povo, configurando, assim, um conjunto de hábitos e crenças que expressam a identidade de uma região. Como afirma Pires (2011, p. 13):

Um dos meios mais antigos de interação humana, usada desde os primórdios da humanidade para, por meio da linguagem, transmitir conhecimentos, estimular a imaginação e a fantasia – necessidades basilares do homem – e é empregada também para transmitir valores morais, além de disciplinar e desenvolver o interesse pela leitura. Por meio das histórias, as pessoas galgam a oportunidade de se tornar leitores assíduos e competentes linguisticamente, além de poder caminhar por uma estrada infinita de descobertas e compreensão do mundo.

Sendo uma riqueza cultural à qual todos podem ter acesso, as histórias amazônicas podem esclarecer a miscigenação brasileira, o processo de desenvolvimento local e as diversas culturas que formaram apenas uma cultura, como a indígena, africana e europeia. Dessa forma, de acordo com Fernandes (1963, p. 70-71), "ser o melhor expediente para levar o aluno a refletir sociologicamente e aprender o respeito pelos dados de fato, a compreender e praticar a objetividade".

Fernandes (1963) mostra como é importante apresentar desde cedo fatos relacionados à identidade cultural do educando e as narrativas como uma metodologia valiosa para trabalhar a valorização cultural no contexto educacional. Isso implica que, ao integrar narrativa e vivências culturais relevantes ao estudante em seu aprendizado, ele será motivado a refletir sobre questões sociológicas, sobre a importância de fatos concretos e objetivos, e, ao mesmo tempo, fortalecerá sua identidade cultural e incentivará o respeito por ela.

Nesse contexto, a educação infantil é a etapa mais importante da formação da criança, pois é na escola que a criança começa a ter novos contatos sociais em contexto diferente do âmbito familiar. Como mostra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no Art. 29, a Educação Infantil tem a "finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social". É nesse contexto que se trabalha o desenvolvimento de competências e habilidades, ressaltando a importância da literatura em sala de aula, o aguçar da imaginação e das descobertas.

Nesse sentido, o trabalho com as narrativas culturais da Amazônia é fundamental para o âmbito escolar, visando a aprendizagem dos estudantes, aos quais serão repassados conhecimentos sobre sua própria cultura, podendo assim entender de forma prazerosa a sua identidade e conhecer as riquezas que envolvem a cultura da sua região. Como mostra o conto A Cobra Grande, de Sales (2016): "Assim como correm rápido as águas, correm as histórias dos ribeirinhos à beira do grande rio Amazonas. Conta-se que naquelas águas vive uma cobra grande, que os indígenas chamam de Boiúna. Esta cobra tem o poder de transformar-se em embarcações e outros seres" (Sales, 2016, p. 18).

Esse conto menciona conhecimentos importantes da região da Amazônia, o místico com o real, já que nessa região do Brasil existem mitos conhecidos como Cobra Grande e Cobra Sophia. Além disso, identifica o modo de vida das comunidades ribeirinhas; as crianças, ao ouvirem as histórias, são levadas a uma grande aventura e, em muitos momentos, a descobertas por não fazerem parte de sua vida. Nesse contexto, ao levar para a sala de aula as narrativas dos mitos e lendas da Amazônia, torna-se uma atividade educacional que amplifica o processo de ensino de maneira envolvente para os estudantes. Sobre esse pensamento, Bruner (1986; 1996), Egan (1991; 1995) e Sutton-Smith (1995) afirmam que:

Ao propor que as crianças, na condição de protagonistas, modifiquem a história, dialoguem com vários textos, incluindo situações não canônicas, provenientes de outras histórias ou de suas vivências, que tornam a narrativa diferente e relevante, intuem o papel das narrativas infantis como uma janela para o desenvolvimento do pensamento infantil (Bruner, 1986; 1996; Egan, 1991; 1995; Sutton-Smith, 1995 apud Kishimoto; Santos; Basílio, 2022, p. 431).

Como menciona o autor, quando aguçada a imaginação da criança, o aprender se torna prazeroso e interessante, o que facilita todo o processo educacional. Seguindo essa linha de pensamento, Egan (1991, p. 48) relata que "no mito, a narrativa é carregada de sagrado, enquanto a da criança é marcada pelo contato com o cotidiano e suas histórias. [...] há elementos organizadores binários como medo/segurança, morte/vida". Vale lembrar que a abordagem do autor está ligada à BNCC, que trabalha as competências socioemocionais da criança, sendo um fator primordial na prevenção de doenças mentais, já que, no âmbito escolar, cada criança possui vínculos familiares diferentes, além de classe social e cultura distintas.

Como mencionado anteriormente, a literatura infantil é ponto crucial para trabalhar a significação, os sentimentos e as emoções; somando a isso, o professor pode estimular, por meio das histórias, o incentivo à leitura, à interpretação e à imaginação. Nesse contexto, Pedrosa e Aureliano (2013) descrevem a relevância das narrativas para a formação de futuros leitores, sendo este um dos grandes debates da Educação Infantil. Os autores acreditam que "o professor precisa ter em mente o poder que a literatura causa nos educandos ou no ser humano em geral e modificar o pensamento humano" (Pedrosa; Aureliano, 2013, n.p.).

Nessa perspectiva, as narrativas culturais se tornam um gênero literário instigante no estímulo à leitura, sendo vários os aspectos que podem ser abordados, como uma metodologia lúdica que retrata o modo de vida de uma região (Souza, 2019). Portanto, ao incorporar as narrativas culturais da Amazônia no contexto educacional, não apenas enriquecemos o repertório literário dos estudantes, mas também promovemos uma conexão mais profunda com sua própria identidade cultural e com as riquezas que envolvem a diversidade do Brasil. Essa abordagem não só desperta o interesse pela leitura e pela imaginação, como também contribui para o desenvolvimento de competências socioemocionais e para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos com a pluralidade cultural de nosso país.

Práticas pedagógicas dos professores com uso das narrativas culturais para infância

A literatura promove reações e experimentações, além de ser uma forma de propiciar alegria e fomentar a imaginação, gerando aprendizado na criança por meio de momentos lúdicos e prazerosos. Isso implica diretamente sua formação educacional; segundo Pires (2011, p. 23),

acredita que a escola é hoje o espaço redita que a escola é hoje o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases para a formação do indivíduo, e nesse espaço deverão ser privilegiados os estudos literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o exercício da mente, a percepção do real em suas múltiplas significações, a consciência do eu em relação ao outro, a leitura de mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e o conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente – indispensável para a plena realidade do ser.

Dessa maneira, de acordo com a autora supracitada, a instituição educacional possui um papel importante e crucial na aprendizagem da criança, na qual a literatura pode ser usada tanto no processo de ensino quanto no da aprendizagem. No sentido de que a criança começa a ser estimulada muito cedo em um processo de letramento, ao abrir o livro e passar suas páginas. Não é só o início do exercício de leitura, mas a contação de histórias fornece muito mais que literatura, tornando o cidadão crítico e desenvolvendo os valores morais que serão essenciais para a vida em sociedade (Frazão; Felix; Santos, 2020).

Sendo assim, as narrativas culturais se tornam um auxílio para o professor em sala de aula, principalmente na educação infantil, devido ao processo de desenvolvimento da criança. Nessa esteira de pensamento, Cassirer (1974) afirma que: "A questão que se coloca é como crianças de culturas letradas acessam recursos de uma cultura do passado até sua entrada no mundo da escrita" (Cassirer, 1974, p. 12). Dessa forma, para o autor, a literatura infantil proporciona meios para que o professor possa apresentar conhecimentos fundamentais ao desenvolvimento da criança, capacitando-a a explorar e compreender de forma mais profunda o ambiente ao seu redor, promovendo, assim, uma educação mais inclusiva.

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. [...] A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de "brotos" ou "flores" do desenvolvimento, ao invés de "frutos" do desenvolvimento (Vygostsky, 1999, p. 199).

Para o autor, isso se torna algo significativo, produtivo e valoroso, principalmente porque, ao ouvir as histórias, o educador proporciona à criança sua primeira leitura do mundo, sua primeira grande elaboração de significados, permitindo que o educando passe a entender e faça a descoberta do escrito enquanto linguagem, despertando o interesse da criança em compreender o que as letras significam. Em consonância com esse pensamento, Santos e Basílio (2007) comentam que a criança é o "agente do processo de construção do conhecimento, dotada de potencialidade e capacidade de transformação da realidade. [...] capaz de construir, ampliar, transformar conhecimentos" (Santos; Basílio, 2007, p. 435).

Isso reflete na forma como o professor irá trabalhar as narrativas culturais, já que elas podem ser usadas com diferentes objetivos em sala de aula, como valorização e preservação cultural, conhecimentos sobre a cultura amazônica, histórias dos povos, incentivo à leitura, estímulo à imaginação, entre outros, sendo um importante mecanismo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Além disso, as narrativas são um importante aliado para a formação social (Frazão; Felix; Santo, 2020).

Para tanto, é importante ressaltar que as narrativas são baseadas na realidade, o que fornece à criança a capacidade de se reconhecer, assim como na literatura canônica, que transcende gerações, permanecendo atual, retratando o mundo da criança e apresentando as dificuldades que ela irá enfrentar, ao mesmo tempo em que oferece soluções possíveis para o seu dia a dia (Santos; Basílio, 2007).

Assim, ao integrar narrativas culturais no contexto da prática pedagógica, os professores não apenas enriquecem o repertório literário dos alunos, mas também criam oportunidades para explorar aspectos socioemocionais, culturais e cognitivos essenciais para o desenvolvimento integral da criança. Ao promover uma educação que valoriza e utiliza as narrativas culturais como ferramentas de aprendizado, os professores capacitam as crianças a compreenderem o mundo ao seu redor de maneira mais profunda e significativa, além de estimular o pensamento crítico, a imaginação e o respeito pela diversidade cultural.

Percurso metodológico

A metodologia utilizada foi o estudo de caso, que buscou analisar a importância das narrativas folclóricas no processo de construção literária da criança. Conforme afirmado por Gil (2002), essa abordagem é empregada em pesquisas exploratórias e descritivas, com o intuito de investigar respostas e causas de determinados fenômenos. Em outras palavras, o pesquisador a utiliza quando há um problema a ser investigado e busca dados por meio de instrumentos específicos de pesquisa para explorar os fatos e obter respostas.

Segundo Yin (2001), um estudo de caso representa uma investigação de uma situação específica que ocorre dentro de seu contexto de vida real. O mesmo fundamenta-se em diversas fontes de evidência, cujos resultados se alinham para formar uma triangulação de informações sobre indivíduos, eventos e circunstâncias. Ademais, é considerado uma pesquisa empírica que envolve um método abrangente, incluindo a coleta e análise de dados. Por meio desse método, pode-se observar e coletar dados dentro do ambiente escolar, com base nas experiências e conhecimentos profissionais dos docentes e durante o processo de aprendizagem da criança no contexto da educação infantil.

A abordagem empregada na pesquisa é de natureza qualitativa e de observação ativa, haja vista que foi necessário um estudo amplo, no qual foram consideradas as características do grupo trabalhado e o problema em questão, com levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no tema pesquisado e análise de exemplos pertinentes ao assunto investigado (Gil, 2002).

A pesquisa aconteceu na Escola Padre Ângelo Biraghi, que é uma escola municipal de ensino básico localizada na Rua Presidente Médici, 759 – Paraíso, Santana/AP. A participante da pesquisa foi uma professora do 2º período da turma D Manhã, com 30 alunos matriculados no ano letivo, na faixa etária de 4 a 5 anos.

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de entrevista, pois, segundo Duarte (2004), utilizar a entrevista como meio de obtenção de informações significa buscar compreender a subjetividade do indivíduo por meio de seus depoimentos. Isso envolve a maneira como o sujeito observa, vivencia e analisa seu contexto histórico, seu momento presente, seu meio social, entre outros aspectos.

A entrevista representa sempre um dos muitos pontos de vista possíveis. Extrair o que é subjetivo e pessoal do entrevistado e pensar em uma dimensão coletiva nos permite compreender a lógica das relações estabelecidas ou que se estabelecem dentro dos grupos sociais aos quais o entrevistado pertenceu ou pertence, em determinado tempo e lugar.

O propósito desta entrevista foi compreender e explorar as perspectivas da entrevistada em relação à utilização de narrativas culturais, especialmente aquelas vinculadas à região amazônica, em especial ao Estado do Amapá, no âmbito da educação infantil.

No segundo momento, foi feito um levantamento dos materiais didáticos utilizados nas práticas, realizando-se uma análise entre as práticas de ensino declaradas nas entrevistas e as práticas refletidas nos materiais. No terceiro momento, foi realizada uma sondagem dinâmica utilizando a contação do Mito da Cobra com as crianças; a partir de seus olhares, pude analisar seus conhecimentos acerca das narrativas amazônicas.

A interpretação dos dados foi realizada mediante a aplicação da análise de conteúdo. Esse processo envolveu a análise das declarações da entrevistada, dos materiais didáticos fornecidos por ela e das atividades desenvolvidas com as crianças. Inicialmente, examinaremos as práticas pedagógicas adotadas pelos professores, como as narrativas culturais são introduzidas na sala de aula e as metodologias empregadas para transmitir esse conteúdo.

Também exploraremos os desafios enfrentados na implementação das narrativas culturais na educação infantil. Por fim, discutiremos estratégias para melhorar a integração de narrativas culturais e práticas decoloniais na sala de aula, visando uma educação mais inclusiva e diversificada para as crianças na educação infantil.

A condução da pesquisa seguiu princípios éticos, garantindo o respeito à entrevistada, considerando suas necessidades individuais e proporcionando liberdade para responder às perguntas. O estudo foi devidamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UEAP, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução 510/2016, e teve aprovação sob o número 6.524.993.

Percepção acerca das narrativas amazônicas em sala de aula: entrevista com a professora

A presente pesquisa tem como objetivo principal investigar o papel das narrativas culturais amazônicas na formação literária de crianças na educação infantil, com foco no contexto do município de Santana, Amapá. Os objetivos específicos incluem a compreensão das características das narrativas culturais trabalhadas em sala de aula, a análise de como essas narrativas contribuem para um processo educacional decolonial e a avaliação dos benefícios de incorporar essas narrativas no currículo da educação infantil.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando o estudo de caso como estratégia metodológica. A docente participante da pesquisa foi indicada pela então diretora da escola EMEB Biraghi, do município de Santana/AP, e sua turma do segundo período, com faixa etária entre 4 e 6 anos. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com a professora, na qual foram realizadas 10 perguntas baseadas no problema da pesquisa, além de observações das atividades em sala de aula.

As principais fontes de dados incluem as percepções da professora sobre o papel das narrativas culturais amazônicas na educação infantil e as práticas pedagógicas adotadas pelos educadores para incorporar o contexto cultural regional, levando em consideração o olhar dos estudantes sobre a própria realidade cultural, bem como o contexto sociocultural inclusivo no currículo escolar.

Os dados serão apresentados por meio de citações diretas da professora participante, seguidas de uma análise interpretativa dos principais temas identificados. Os resultados serão organizados de forma a fornecer uma visão abrangente da percepção da professora e das práticas pedagógicas relacionadas às narrativas culturais na Educação Infantil.

A análise dos dados é fundamental para o desenvolvimento do estudo, pois permitirá uma compreensão mais profunda do papel das narrativas culturais na formação literária das crianças. Além disso, contribuirá para responder às questões de pesquisa e para a construção de argumentos fundamentados em evidências, promovendo uma educação mais contextualizada e inclusiva. Nesse contexto, a análise de conteúdo, técnica de investigação que tem por finalidade "a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação" (Bardin, 1995, p. 19), pode fornecer uma estrutura sólida para a avaliação das narrativas culturais presentes nas obras literárias destinadas ao público infantil.

A entrevista ocorreu na Escola Campo EMEB Padre Ângelo Biraghi, onde o tema e os objetivos da pesquisa foram apresentados. A professora entrevistada possui formação em Licenciatura em Pedagogia e acumula 5 anos de experiência na área da educação. Ela demonstrou prontidão em responder às perguntas e mostrou-se aberta a fornecer outras contribuições. A entrevista iniciou com a seguinte pergunta: "Qual sua compreensão sobre o gênero literário narrativas?" Em resposta à pergunta sobre sua compreensão do gênero literário cultural:

Entendo que é um tipo de tema muito importante para se abordar em sala de aula, ainda que é bom a gente resgatar a cultura dos nossos antepassados, é importante até porque a maioria das crianças elas vem muito [...] são de famílias carentes de interior de ribeirinhos então é importante tratar essa questão da cultura deles, do dia a dia deles com os antepassados, por exemplo ... o folclore as lendas que tem aqui, eles conhecem, a gente coloca em sala de aula, quando a gente trás pra sala de aula a questão das lendas eles participam bastante porque eles já trazem esses conhecimentos de casa (Professora, 2023).

Na concepção da professora, as narrativas culturais são uma forma de resgatar a cultura dos antepassados das crianças, colaborando para o fortalecimento da identidade étnica e para o desenvolvimento da autoestima dos estudantes, com enfoque especialmente em crianças provenientes de comunidades carentes e marginalizadas.

Ao destacar o folclore e as lendas locais como elementos essenciais que as crianças já trazem de casa, a professora reconhece a importância de valorizar e celebrar as tradições culturais de sua comunidade. Esse método não apenas enriquece o ambiente de aprendizagem, mas também fortalece o senso de pertencimento dos alunos, proporcionando-lhes um espaço onde suas experiências e identidades são validadas e valorizadas. Sobre isso, conforme Mantoan (1998, p. 29), "a diversidade no meio social, e especialmente, no ambiente escolar, é fator determinante no enriquecimento das trocas, dos intercâmbios intelectuais, sociais e culturais que ocorrem entre os sujeitos que neles interagem."

A conexão entre as narrativas culturais e a realidade vivida pelas crianças é fundamental para promover uma educação relevante. Como destacado por Souza (2019, p. 432), as narrativas têm suas raízes na realidade cotidiana das comunidades, oferecendo às crianças a oportunidade de se enxergarem representadas nas histórias que contam. Essa representatividade é crucial para o desenvolvimento de uma identidade cultural e para a construção de uma consciência crítica sobre o mundo ao seu redor. Ao reconhecer os mitos e lendas locais, a professora não apenas conecta o conteúdo escolar à realidade das crianças, mas também permite que elas explorem e interpretem a riqueza cultural de sua própria comunidade, fortalecendo sua conexão com suas raízes culturais e étnicas.

Conforme se pode observar, no universo infantil a aprendizagem e a autoestima estão transversalmente ligados, pois a valorização da criança deve ser prioridade no trabalho com a Educação Infantil, já que a capacidade de ação e interação do infante pode desenvolver sua autoestima (Brasil, 2003). Ademais, no universo da infância, a aprendizagem e o desenvolvimento emocional estão intrinsecamente entrelaçados. É essencial compreender que a autoestima e a valorização da criança desempenham um papel crucial no processo educacional, especialmente durante os primeiros anos de vida. Nessa fase fundamental, as experiências e interações moldam não apenas o conhecimento cognitivo, mas também a percepção que a criança tem de si mesma e do mundo ao seu redor.

A prática pedagógica da professora, centrada na reflexão e atribuição de significado às experiências culturais dos estudantes, reflete um compromisso genuíno com uma educação inclusiva e empática às diversas identidades étnicas presentes na sala de aula. Ao reconhecer e valorizar a bagagem cultural dos estudantes, a professora não apenas enriquece o processo de aprendizagem, mas também promove um ambiente escolar acolhedor e respeitoso, onde todas as vozes são ouvidas e todas as experiências são validadas, conforme definido pela BNCC (Brasil, 2018, p. 9), que enfatiza "valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo". Essa prática não somente fortalece o vínculo entre os estudantes e o conteúdo curricular, como também os prepara para se tornarem cidadãos críticos e culturalmente conscientes, capazes de contribuir de modo favorável para uma sociedade diversificada e inclusiva.

Durante o andamento da entrevista, foi perguntado à professora: Quais eram as principais características das narrativas culturais trabalhadas dentro da sala de aula? Em resposta:

Bom, quando a gente traz uma lenda pra sala de aula, a gente tem que pesquisar bastante em relação a isso, procurar não se aprofundar muito, até porque eles são crianças, então ... O que a gente faz, geralmente a gente busca trabalhar a questão do teatro mostrar mais ou menos como é que aconteceu [...] buscando a forma mais simples pra gente trabalhar com eles, então é assim, através de teatro, através de dança, através das próprias brincadeiras, lendas, é assim que a gente vai trabalhando com eles (Professora, 2023).

A ênfase da professora em simplificar as narrativas culturais para torná-las acessíveis às crianças pequenas evidencia sua habilidade em adaptar o currículo às necessidades e características dos estudantes. Sua estratégia centrada em atividades lúdicas e contextualizadas demonstra uma compreensão cuidadosa do desenvolvimento infantil e do contexto educacional local. Ao reconhecer a importância do teatro, da dança e das brincadeiras culturais como formas eficazes de transmitir conhecimentos culturais, ela cria oportunidades significativas para que os estudantes explorem e internalizem os conceitos aprendidos de maneira envolvente e memorável.

Conforme Kishimoto (2008), no contexto da Educação Infantil, o aspecto lúdico desempenha papel crucial como facilitador da socialização e meio para proporcionar novas experiências às crianças. Durante as atividades lúdicas, elas têm a oportunidade não apenas de se divertir, mas também de adaptar e criar situações que promovem sua participação ativa.

Ao valorizar os mitos e as lendas da Amazônia em especial, e ao articular esses com as brincadeiras da comunidade, a professora cria oportunidades para promover a interculturalidade e o entendimento mútuo, podendo ajudar as crianças a desenvolver habilidades de empatia, comunicação e colaboração intercultural, preparando-as para viver em uma sociedade cada vez mais diversificada.

A integração entre escola e comunidade pode resultar em vantagens significativas, pois reconhece que a cultura e o conhecimento introduzidos na escola pelos alunos retornam com eles para casa. Além disso, as brincadeiras aprendidas e compartilhadas entre as crianças podem se expandir e encontrar espaço dentro do contexto da aprendizagem infantil (Andrade, 2009).

Essas respostas indicam um forte compromisso por parte da professora (2023) em promover uma educação culturalmente relevante e inclusiva, que valorize as tradições locais e envolva ativamente os alunos no processo de aprendizagem. Ao longo da análise dos dados, exploraremos mais a fundo esses temas, examinando como as narrativas culturais são utilizadas em sala de aula, bem como os desafios e as possíveis estratégias para melhorar sua integração no ambiente escolar.

Narrativas culturais e processo decolonial na sala de aula na Educação Infantil

A partir das reflexões da professora participante da pesquisa, surge a necessidade de explorar os desafios e oportunidades associados à incorporação eficaz das narrativas culturais e do processo decolonial na sala de aula da educação infantil no currículo escolar. Ao longo desta seção, a análise dos dados será aprofundada, examinando como essas narrativas são utilizadas em sala de aula, os impactos no processo educacional e as possíveis estratégias para promover a integração no ambiente escolar.

Após a análise das práticas pedagógicas adotadas pela professora, foi explorado como as narrativas culturais foram introduzidas na sala de aula, as metodologias utilizadas para transmitir esses conteúdos e a receptividade dos estudantes a essas abordagens. Em seguida, foram examinados os desafios encontrados na implementação das narrativas culturais na educação infantil. Por fim, discutimos estratégias para melhorar e aprimorar a integração de narrativas culturais e práticas decoloniais na sala de aula. Isso envolveu a identificação de recursos adicionais, capacitação de professores, envolvimento da comunidade e adaptação do currículo para melhor atender às necessidades dos estudantes e às realidades culturais locais.

Ao final desta análise, obtivemos dados valiosos que possam informar futuras práticas pedagógicas e contribuir para uma educação mais inclusiva, diversificada e empoderadora para as crianças na educação infantil.

Durante a entrevista com a professora, foi perguntado: "Quais estratégias pedagógicas você acredita que podem ser utilizadas para incorporar narrativas culturais amazônicas de maneira eficaz no currículo da educação infantil?" Ela respondeu que,

através das pinturas, dos teatros, das danças pois além de trabalhar os campos de experiencias com eles, além de tu trabalhar a cultura, trabalha os movimentos corporais, a coordenação motora deles, [...] são coisas assim que tu acha que não tá trabalhando naquilo, mas na verdade tu tá, às vezes passa despercebido, como as danças, quando tu trabalha as anças, tu tá trabalhando a inclusão, porque tu trabalha com todos eles... tem os autistas que não, não gostam e outros que gostam mas que com jeitinho com carinho tu vai colocando... Então é uma forma, também tem a questão da criança que tem a pele mais escura e a pele mais clara, aí já aconteceu situações de crianças que tem a pele mais clara não querer ficar do lado da criança de pele escura e dessa maneira tu vai trabalhando nisso também (Professora, 2023).

A resposta da professora destaca a importância de incorporar narrativas culturais amazônicas de maneira eficaz no currículo da educação infantil por meio de diversas estratégias pedagógicas, como pinturas, teatros e danças, conforme já citado por ela. Ressalta-se que essas atividades não apenas abordam aspectos culturais, mas também contribuem para o desenvolvimento dos campos de experiências das crianças, bem como para o aprimoramento de habilidades motoras e sociais, incluindo a coordenação motora e a inclusão de crianças com autismo.

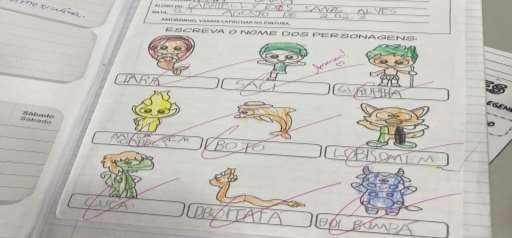

A professora também menciona a necessidade de abordar questões de inclusão e diversidade, destacando a importância de tratar cuidadosamente situações em que crianças possam manifestar preconceitos, como a recusa em ficar ao lado de colegas de pele mais escura, promovendo a convivência e o respeito entre crianças de diferentes tons de pele. No entanto, durante a observação em sala, na prática pedagógica, percebeu-se que havia uma ênfase em atividades impressas, como silabação e ordem numérica (ver Figura 1).

Figura 1: Atividade de sala

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Embora essas atividades proporcionem oportunidades de aprendizado, elas podem não oferecer a mesma experiência lúdica e imersiva para os estudantes, como destacado por Pombo (2014), que esclarece que, para garantir que o processo de aprendizagem ocorra de maneira mais eficaz, é fundamental desenvolver materiais didáticos que possam fornecer suporte ao ensino-aprendizagem. O método montessoriano, em particular, é estruturado nesses recursos pedagógicos, os quais desempenharam um papel crucial na sua disseminação e reconhecimento mundial. O método Montessoriano, desenvolvido por Maria Montessori, baseia-se em uma abordagem centrada na criança, enfatizando o desenvolvimento autônomo e a aprendizagem através da exploração e do trabalho prático. Originado a partir da necessidade de transformação da escola tradicional, Montessori propôs uma nova forma de educação, na qual as crianças têm liberdade para desenvolver suas personalidades de forma espontânea. Esse método valoriza o ambiente preparado, o uso de materiais educativos sensoriais e a liberdade de escolha do aluno, visando promover o desenvolvimento integral das crianças. (Montessori, 1965)

Nesse contexto, mesmo que os materiais possam parecer simples, é essencial que sejam cativantes e coloridos, especificamente projetados para estimular o raciocínio, tornando o aprendizado mais atrativo e envolvente para crianças dessa faixa etária. Afinal, é importante considerar uma maior diversificação de atividades para garantir uma abordagem mais abrangente e inclusiva no ensino das narrativas culturais amazônicas, conforme sugerido pela própria professora.

Considerando as falas da professora em relação à integração de narrativas culturais amazônicas, surgem questões sobre os desafios específicos que podem ocorrer ao introduzir essas narrativas em um contexto de diversidade cultural dos estudantes. Quais desafios você identifica ao introduzir narrativas culturais amazônicas em um ambiente educacional, considerando a diversidade de experiências culturais dos alunos? Como resposta:

O preconceito [...] é muito importante estarmos relatando pra ela sobre as lendas, por exemplo Iara, a lenda do boto, muitas crianças perguntam se existiu mesmo, ai eu digo que sim, ai eles respondem que mãe deles disseram que não e que é visagem ... a crianç a trás de casa e isso se torna um desafio trabalhar aquele assunto em sala de aula, já teve até mãe que veio aqui e disse que não gostava pois era crente, evangélica, ai vai de encontro com a crença de cada criança, ai uns gostam e outros não, mas eles aprendem (Professora, 2023).

A resposta da professora destaca um dos principais desafios ao introduzir narrativas culturais amazônicas em um ambiente educacional: lidar com preconceitos e visões divergentes dos estudantes e de suas famílias. Ela menciona como algumas crianças questionam a veracidade das lendas amazônicas, trazendo visões que refletem as crenças familiares. A professora ressalta a importância de abordar essas narrativas em sala de aula, mesmo quando encontram resistência por parte dos estudantes ou de seus pais.

A situação descrita pela professora evidencia a complexidade de promover a compreensão e a valorização das narrativas culturais amazônicas em um contexto no qual diferentes perspectivas e experiências culturais estão presentes. É notável a atenção da professora ao reconhecer a diversidade de crenças religiosas e a necessidade de respeitar as opiniões e experiências individuais dos alunos.

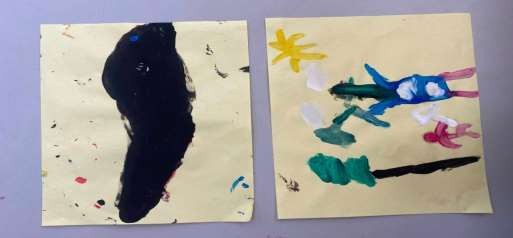

Além dos desafios apontados pela entrevistada, é importante considerar como essas narrativas são efetivamente incorporadas ao ambiente educacional. A partir da análise dos trabalhos já realizados pelas crianças, apresentados a mim pela professora, chamou-me a atenção uma atividade em cartolina na qual os estudantes construíram os personagens Iara e Saci com pedacinhos de EVA. Essa abordagem de práticas em artes visuais é citada por Ferreira (2015, p. 12):

que são representadas por toda forma de expressão visual como pintura, desenho, escultura, colagem, fotografia, cinema, arquitetura, o paisagismo, a decoração e outras linguagens. Elas promovem a interação e a comunicação da criança, representam uma forma de linguagem, por isso é importante esse ensino na Educação Infantil, para possibilitar o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da cognição, da intuição e da sensibilidade (Ferreira, 2015, p. 12).

Ao permitir que os alunos expressem sua compreensão das narrativas culturais por meio de atividades artísticas, como a construção de personagens, não apenas se fortalece o vínculo com a cultura, mas também se amplia o repertório de habilidades e competências das crianças. Assim, essa abordagem holística não só enriquece o aprendizado, mas também nutre uma apreciação mais profunda das riquezas culturais e identitárias, preparando os alunos para uma participação ativa e crítica na sociedade (Figura 2).

Figura 2: Atividade com EVA

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Durante a pesquisa, chamou a atenção o fato de que, mesmo as professoras realizando atividades educacionais ligadas às narrativas culturais amazônicas, expondo as lendas e mitos em sala de aula, foi observado que, todas as sextas-feiras, as crianças levavam um livro para casa, visando incentivar a leitura; porém, esses livros não incluíam narrativas culturais. Isso evidenciou uma lacuna na extensão do aprendizado além da sala de aula. A ausência de acesso a materiais de leitura relacionados às narrativas culturais pode limitar a oportunidade de envolver as famílias na exploração dessas histórias e aprofundar a compreensão dos alunos sobre sua própria cultura e a diversidade cultural ao seu redor. Portanto, é essencial considerar não apenas como as narrativas culturais são apresentadas em sala de aula, mas também como podem ser estendidas e reforçadas fora do ambiente escolar.

Levando em consideração a complexidade apresentada pela professora em relação aos desafios de inserir narrativas culturais amazônicas em um ambiente educacional diversificado, surge a questão de como a formação dos professores pode ser aprimorada para melhor atender a essa demanda. Como podemos capacitar os educadores para promover uma educação decolonial mais eficaz na educação infantil, que incorpore de maneira significativa as narrativas culturais amazônicas?

Na verdade, a gente tem, no decorrer do ano a gente faz várias é, vários cursos presenciais abrangendo tudo, pra gente trabalhar a questão da cultura regional... quatro vezes no ano, alguns cursos que são voltados para trabalhar a realidade do aluno. É o Semeando, a própria prefeitura da cidade passa nas escolas municipais. Antes de iniciar as aulas e durante o ano (Professora, 2023).

A professora destaca a formação contínua dos professores como meio de capacitação para lidar com a integração de narrativas culturais amazônicas no ambiente educacional. Ela menciona a realização de diversos cursos presenciais ao longo do ano; um deles é o evento anual "Semeando Saberes", que, segundo o site da Prefeitura de Santana/AP (2023), é uma iniciativa que visa enriquecer o ambiente educacional de Santana, promovendo a formação contínua dos servidores da educação e incentivando a integração e valorização desses profissionais.

A escolha do tema para o evento é baseada em uma pesquisa com os profissionais da rede e em observações realizadas ao longo do ano anterior, garantindo que as discussões sejam pertinentes e alinhadas com as necessidades e desafios enfrentados no contexto educacional local. Para tanto, o principal objetivo do encontro é proporcionar momentos de formação, reflexão e planejamento, abordando temas relevantes para a educação pública, o trabalho pedagógico, os conteúdos educacionais e o cotidiano escolar. Além disso, busca-se alinhar as ações da rede de ensino e construir estratégias integradas que promovam o direito à aprendizagem dos alunos, garantindo que as expectativas para o ano letivo sejam alcançadas (Figura 3).

A resposta da professora sugere um compromisso institucional em fornecer recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional aos professores, visando aprimorar suas habilidades e conhecimentos acerca da diversidade cultural e regional. Ao participar desses cursos, os educadores têm a oportunidade de adquirir ferramentas e estratégias pedagógicas que lhes permitam incluir de forma mais significativa as narrativas culturais amazônicas no currículo escolar.

Ademais, o fato de esses cursos serem promovidos pela própria prefeitura da cidade demonstra o reconhecimento da importância de uma educação culturalmente relevante e sensível às necessidades dos estudantes. Essa abordagem indica uma valorização do envolvimento da comunidade e das instituições locais na promoção de uma educação inclusiva e decolonial.

Contudo, é importante considerar a eficácia desses cursos para preparar os professores a enfrentarem os desafios específicos relacionados à integração das narrativas culturais amazônicas. Isso pode envolver a avaliação da qualidade do conteúdo, da aplicabilidade prática dos cursos e do suporte contínuo oferecido aos educadores durante a implementação em sala de aula.

Exploração das narrativas culturais: atividades na sala de aula

Durante as observações das práticas da professora em sala de aula e a análise de suas respostas durante a entrevista, ao examinar as falas da professora (2023), que são:

As lendas que tem aqui, eles conhecem, a gente coloca em sala de aula, quando a gente trás pra sala de aula a questão das lendas eles participam bastante porque eles já trazem esses conhecimentos de casa [...] quando a gente traz uma lenda pra sala de aula, a gente tem que pesquisar bastante em relação a isso, procurar não se aprofundar muito, até porque eles são crianças [...]. Através das pinturas, dos teatros, das danças pois além de trabalhar os campos de experiencias com eles, além de tu trabalhar a cultura, trabalha os movimentos corporais, a coordenação motora deles (Professora, 2023).

Ela menciona que os estudantes já possuem conhecimentos prévios sobre as lendas regionais e ressalta a necessidade de pesquisa e moderação ao abordar as lendas em sala de aula. Ou seja, adaptar o conteúdo às necessidades e capacidades das crianças, respeitando sua idade e nível de compreensão, e fazendo uso das pinturas, teatros e danças como meios de explorar as narrativas culturais. A professora enfatiza a importância da experiência sensorial e da expressão criativa na aprendizagem.

A partir dessa análise, identificou-se uma oportunidade de realizar a sondagem dos seus conhecimentos e de sua aprendizagem, envolvendo as crianças de forma ativa com as narrativas culturais locais. Utilizando a história da Cobra Sofia, uma narrativa cultural da cidade amplamente conhecida e até mesmo celebrada com uma estátua na praça central, e que recentemente ganhou um desenho na praça próxima à escola, propus uma atividade que visava não apenas compartilhar essa narrativa com os alunos, mas também permitir que eles se envolvessem criativa e sensorialmente com ela.

A atividade iniciou-se com a contação da história da Cobra Sofia. Durante a contação, os alunos demonstraram grande interesse em ouvir os detalhes da narrativa. Em vários momentos, interromperam para tirar dúvidas e fazer perguntas, como "Onde a Cobra Sofia dormia hoje?", mostrando seu envolvimento e curiosidade em compreender melhor a história. Após as dúvidas serem esclarecidas, o momento da pintura foi recebido com grande entusiasmo pelos alunos. Ansiosamente, cada um escolheu a cor do papel e as tintas que gostaria de utilizar. Algumas cores não estavam disponíveis, e os alunos prontamente perguntavam como produzir determinadas cores; com isso, aprenderam a fazer novas cores e instantaneamente repassaram o conhecimento para seus colegas de mesa (Figuras 4 e 5).

A partir da observação da atividade, ficou evidente que as crianças se interessaram pela história contada e demonstraram curiosidade sobre detalhes como o tamanho da cobra e a possibilidade de desenhar mais de um personagem. Ao responder às perguntas e esclarecer dúvidas, percebeu-se que o aprendizado ultrapassa os limites da narrativa em si. A troca de ideias e a colaboração entre eles para criar novas cores demonstram não apenas habilidades cognitivas, mas também a promoção da aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento da autonomia, que, segundo Moraes (2019, p. 22), "é desenvolvida no processo de socialização, nas interações com outras crianças e com os adultos, fazendo reconhecer que a criança é um sujeito de direitos e tem vontade própria".

Também ficou evidente o papel da interdisciplinaridade no processo de aprendizagem, proporcionando às crianças uma compreensão além da história, integrando conceitos como tamanho, cores e quantidade. Sousa e Rojas (2008) enxergam a interdisciplinaridade como uma ferramenta para o desenvolvimento de atividades que levam em conta as características únicas das crianças e que promovem a qualidade da aprendizagem.

Figura 4: Cobra Sofia e Icorã

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2023.

Figura 5: A Cobra Sofia no fundo do rio

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2023.

As interações ativas durante o momento da história deixam claro como as narrativas culturais não apenas capturaram a atenção das crianças, despertando seu interesse e curiosidade, como também promoveram o diálogo e a troca de ideias entre elas e o narrador. A participação entusiasmada dos estudantes no momento da pintura revela como as narrativas culturais estimularam sua criatividade e expressão artística, permitindo-lhes explorar livremente suas imaginações e preferências, demonstrando como eles foram capazes de se conectar criativamente com as narrativas culturais locais, enriquecendo sua experiência de aprendizagem de maneira relevante e mostrando, assim, que são seres com vontade própria, capazes de participar do seu processo de construção do aprendizado.

Além disso, a diversidade de escolhas retrata o envolvimento dos estudantes com a história, promovendo, assim, a autonomia das crianças ao incentivar suas próprias decisões acerca das escolhas para os desenhos, como a cobra, enquanto outros escolheram retratar o boto Tucuxi e até mesmo Icorã, uma das personagens principais da história. Tais escolhas refletem o envolvimento emocional dos estudantes com os personagens da história, mostrando como as narrativas culturais podem criar conexões significativas e gerar empatia entre as crianças e as figuras narrativas.

Em última análise, essa experiência foi fundamental para despertar o interesse das crianças, tornando o processo de aprendizagem envolvente e motivador. Ao integrar conteúdos que já fazem parte das suas próprias experiências e realidade, não só se promove a compreensão do material, mas também se fomenta a identificação cultural, impulsionando não apenas a criatividade e a imaginação, mas também aprimorando habilidades de leitura, escrita, audição e fala.

Considerações finais

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a importância das narrativas culturais no processo de construção literária da criança, como auxílio para a aprendizagem em sala de aula, no contexto decolonial. Exploramos os mecanismos pelos quais as narrativas culturais amazônicas influenciam o desenvolvimento da criança e contribuem para sua formação literária e identitária.

Com base na análise dos dados coletados e nas reflexões da professora participante, foi possível observar como essas narrativas são introduzidas em sala de aula, bem como as metodologias utilizadas e a receptividade dos alunos. A professora destacou a relevância de atividades como pinturas, teatros e danças que, além de valorizar os aspectos culturais, promovem o desenvolvimento motor e a inclusão, inclusive de alunos com necessidades especiais.

Entretanto, foram identificados desafios, como a diversidade de experiências culturais dos estudantes e as resistências familiares. A professora relatou casos em que crianças questionavam a veracidade das lendas ou recusavam-se a participar de atividades por influência de crenças religiosas ou preconceitos.

Diante disso, discutimos estratégias para aprimorar a integração das narrativas culturais em sala de aula. A formação contínua dos professores foi apontada como essencial, embora haja necessidade de avaliar a eficácia dos programas oferecidos pela prefeitura. A análise também revelou uma ênfase excessiva em atividades impressas, como silabação e ordem numérica. Propomos, assim, maior diversificação de práticas pedagógicas e ampliação do acesso a materiais de leitura relacionados às narrativas culturais.

A pesquisa evidenciou que histórias locais, mitos e lendas têm impacto profundo na conexão das crianças com sua cultura. Ao se envolverem com essas narrativas desde a educação infantil, as crianças desenvolvem senso de pertencimento e orgulho em relação às suas origens. Quando integradas ao cotidiano escolar com metodologias estratégicas, essas histórias tornam a aprendizagem mais atrativa e significativa.

Conclui-se que a integração eficaz das narrativas culturais requer esforço conjunto entre professores, instituições educacionais e comunidades locais. Ao fortalecer a formação dos educadores e promover a diversificação das atividades em sala, é possível criar um ambiente educacional mais inclusivo, que contribua para a formação literária, identitária e cultural das crianças.

Referências

ABREU, Martha; MATTOS, Hebe; DANTAS, Carolina Vianna. Em torno do passado escravista: as ações afirmativas e os historiadores. Antíteses, v. 3, nº 5, p. 21-37, 2010. Disponível em: http://www.redeacaoafirmativa.ceao.ufba.br/uploads/uel_artigo_2010_MAbreu_HMattos_CVDantas.pdf. Acesso em: 15 maio 2023.

ALTHUSSER, Louis Pierre. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 2ª ed. São Paulo: Graal, 1985.

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ARAÚJO, Ana Paula de. Mitos ou lendas. InfoEscola, s.d. Disponível em: https://www.infoescola.com/redacao/mito-ou-lenda/. Acesso em: 20 mar. 2024.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995.

BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Org. por Tomke Lask. Rio de Janeiro: ContraCapa, 2000.

BASTOS, Cínthia Oliveira; ALEIXO, Marcos Frederico Krüger. Memórias e arquivos em narrativas amazônicas. CONGRESSO INTERNACIONAL ABRALIC. 14, 2014, Belém. Anais... Belém: Universidade Federal do Pará, 2014. Disponível em: https://abralic.org.br/anais/arquivos/2014_1434477525.pdf. Acesso em: 20 abr. 2023.

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. Disponível em: https://teoliteraria.files.wordpress.com/2013/02/bhabha-homi-k-o-local-da-cultura.pdf. Acesso em: 20 abr. 2023.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os caminhos cruzados: formas de pensar e realizar a educação na América Latina. In: GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos Alberto (org.). Educação popular: utopia latino-americana. São Paulo: Cortez; Edusp, 1994. p. 341.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros nacionais de qualidade para a Educação Infantil. Brasília: MEC, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, 24 maio 2016.

BROCARDO, Daniele; TECCHIO, Caroline. Olhares para a História: pós-colonialismo, estudos subalternos e decolonialidade. Revista Latinoamericana de Estudos em Cultura e Sociedade, v. 3, ed. especial, p. 1-9, 2017. Disponível em: http://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/496/252. Acesso em: 18 ago. 2023.

BRUNER, Jerome Seymour. Atos de significado. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

BRUNER, Jerome Seymour. O processo da educação. São Paulo: Nacional, 1986.

CASSIRER, Ernst. Filosofia das formas simbólicas. São Paulo: Martins Fontes, 1974.

DUARTE, R. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar, Curitiba, nº 24, p. 213-225, 2004. Disponível em: http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/T25SF/Sandra/Entrevistas%20em%pesquisas%20qualitativas.pdf. Acesso em: 03 jan. 2024.

EGAN, Kieran. A compreensão da Educação Infantil e primária. Madrid: Morata, 1991.

EGAN, Kieran. A mente educada: como os estilos de compreensão moldam nosso entendimento. Porto Alegre: Artmed, 1995.

FERNANDES, Florestan. A Sociologia como afirmação. In: FERNANDES, Florestan. A Sociologia numa era de revolução social. São Paulo: Nacional, 1963. p. 71-293.

FERNANDES, Florestan. O folclore em questão. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas "estado da arte". Educação & Sociedade, v. 23, nº 79, p. 257–272, 2002.