O encontro das ações de decodificar, compreender e interpretar nos minilivros no Programa Alfa e Beto

Érica Pires Conde

Mestra em Educação, Administração e Comunicação (Universidade São Marcos), mestra em Linguística (UFC), doutora em Letras (UFPI), professora associada da UFPI

O Programa Alfa e Beto surgiu com o intuito de alfabetizar crianças no primeiro ano do ensino fundamental. No que se refere ao desenvolvimento da habilidade de ler, característica essencial do sujeito alfabetizado, o programa tem como objetivo desenvolver o vocabulário e as estratégias de compreensão/interpretação.

Os seguintes questionamentos serviram de alicerce para o desenvolvimento deste estudo: de que forma a leitura é apresentada no Programa Alfa e Beto? Quais capacidades e níveis de leitura podem ser acessados nos minilivros do programa? Quais as contribuições advindas do uso dos minilivros para a construção do leitor nesse contexto?

Partindo dessas questões, indicamos como objetivo geral: investigar a concepção de leitura no Programa Alfa e Beto. E, como objetivos específicos: verificar de que maneira a leitura é apresentada no programa; identificar as capacidades e níveis de leitura utilizados; analisar as contribuições dos textos presentes nos minilivros para a formação do leitor.

Na abordagem sobre leitura, buscamos enfatizar as capacidades de leitura e o complexo ato de ler o livro adequado para cada etapa do desenvolvimento. Autores como Martins (2012), Blikstein (1995), Kleiman (2000), Freire (2000), Coelho (2000), Rojo (2004), Silva (2000), Pillar (2006), Necyk (2006) e Bértolo (2014) contribuíram para a realização deste estudo.

Um trabalho como este possibilita ao professor compreender a proposta de leitura apresentada nos minilivros do Programa Alfa e Beto, além de identificar o momento oportuno para realizar as intervenções pedagógicas necessárias ao desenvolvimento da compreensão/interpretação dos textos trabalhados em sala de aula.

As capacidades de leitura, o complexo ato de ler e a escolha do livro certo

A leitura faz parte do cotidiano das pessoas e é aperfeiçoada na escola. Ler é um processo que começa com a decodificação e se aprimora por meio do aprendizado de estratégias cognitivas, culminando na compreensão e na interpretação. Três aspectos devem ser considerados ao se trabalhar a leitura em sala de aula: as capacidades de leitura que emergem no ato de ler, os níveis de leitura que podem ser acessados pelos alunos e o tipo de livro/texto adequado a cada faixa etária.

Partindo desse pressuposto, optamos por dividir esta seção em três partes: as capacidades de leitura, que abordam os domínios de decodificar, compreender e interpretar como requisitos para a leitura de um texto; o complexo ato de ler, que apresenta os níveis de leitura elencados por Bértolo (2014), o textual, o autobiográfico, o metaliterário e o ideológico; e o livro certo para cada etapa do desenvolvimento, que ressalta a importância de o professor saber relacionar as características dos livros à faixa etária do leitor.

As capacidades de leitura

Por muito tempo, o processo de aquisição da leitura, no tocante à alfabetização, utilizou métodos mecânicos, que tomavam a decifração como indicativo da capacidade de ler. Hoje, percebemos que a decifração sem a produção de significado não faz sentido no contexto da sala de aula, pois a competência linguística requer habilidades como refletir, relacionar textos e posicionar-se diante do que lemos. Assim sendo, entendemos ser imprescindível compreender as capacidades de leitura (decodificar, compreender e interpretar) e suas relações.

A decodificação, na leitura, aparece inserida em modelos ascendentes, como assinala Kato (2007), também denominados bottom-up. Esse modelo caracteriza-se, segundo a autora, por um processamento que se dá de unidades menores para unidades maiores (letras/sons para palavras, sentenças, até chegar ao significado). Para Kato, o leitor comporta-se passivamente, uma vez que o destaque é dado ao texto. O objetivo é reconhecer os elementos linguísticos menores, com ênfase no entendimento do significado da palavra.

Diante da busca pelo entendimento, surgem dois processos próximos, mas distintos: a compreensão, presente no modelo descendente (top-down), segundo Kato (2007); e a interpretação, para Smith (2003), no modelo interativo. A interpretação ocorre após a compreensão, configurando-se como um processo mais subjetivo e interativo entre o leitor, o texto e outros textos.

Silva (2000, p. 67) explica que a compreensão se apresenta como um ato que caminha junto ao texto, enquanto a interpretação é algo mais pessoal, carregado de sensibilidade e expressividade: “Compreensão é projeto, é propósito, é um modo de existir no mundo. Interpretação é processo, é trabalho de se descontextualizar e recontextualizar um objeto com o intuito de apreendê-lo e compreendê-lo”. Ir além do texto, posicionando-se em um verdadeiro diálogo com o lido, caracteriza a interpretação.

Rojo (2004), diante dessa discussão, afirma que as capacidades de leitura são três: decodificar, cujo ápice é ser capaz de ler fluentemente; compreender, ou seja, captar tudo o que está posto ou pressuposto no texto; e, por fim, interpretar, colocando-se em relação com um discurso e outros discursos anteriores a ele.

A autora destaca que a leitura passa por três momentos: a capacidade de compreensão do texto, na qual se extraem as informações contidas; a interação entre o leitor e o autor, em que o autor deixa pistas de sua intenção e dos sentidos construídos; e, por fim, a leitura como relação de um discurso com outros anteriores, sendo enfatizadas as capacidades discursiva e linguística nos textos.

A leitura deve ultrapassar as paredes da sala de aula; é necessário concebê-la como uma “prática social” (Silva, 2000, p. 47). Seguindo a mesma linha de pensamento, Kleiman (1998, p. 10) apresenta a leitura inserida no contexto social. Ela acredita que a leitura é interação, “ato social entre dois sujeitos – leitor e autor”. Colocamo-nos, então, diante dos textos com o papel de produtores de sentido.

Assim sendo, decodificar consiste em reconhecer um código, podendo este ser verbal ou não verbal. O verbal refere-se à língua escrita ou falada; o não verbal diz respeito a outros códigos, como, por exemplo, o icônico.

Embora a decodificação seja o caminho inicial da leitura, as etapas de compreensão e interpretação não podem ser esquecidas. Elas devem ser meta em qualquer nível de ensino, respeitadas as limitações de cada etapa do desenvolvimento humano. Não há como prescindir dessas três etapas que, a nosso ver, são passos fundamentais para a construção de um leitor capaz de entender o texto.

Quanto ao entendimento do texto, ou seja, à atribuição de significado, é necessário comentar que este dependerá do repertório do leitor. Repertório, segundo Blikstein (1995), corresponde aos conhecimentos adquiridos ao longo de nossas vivências. Deparamo-nos, aqui, com o conceito de conhecimento de mundo em Freire (2000), que apresenta a leitura de maneira abrangente, não se esgotando com a leitura da palavra.

Entendemos as capacidades de leitura, à semelhança de Martins (2012), como uma relação entre a decodificação e a compreensão. Martins (2012, p. 32) afirma que não há como separar essas duas habilidades: “Decodificar sem compreender é inútil; compreender sem decodificar, impossível”.

O complexo ato de ler

Ler é uma habilidade que deve ser ensinada. Pillar (2006) expõe que a leitura se realiza a partir da existência de um leitor, de um código, que pode ser verbal ou não verbal, e de um autor.

A leitura de qualquer texto, seja verbal ou imagético, pode gerar diferentes interpretações, pois depende do olhar de quem observa, de quem lê, incluindo suas vivências, suas maneiras de ver, ou seja, suas capacidades perceptivas e os conhecimentos adquiridos ao longo da vida.

Ao ler um texto, de acordo com Pillar (2006), mobilizamos o olhar para as características formais, cromáticas e topológicas do objeto; além disso, o leitor recorre a algumas estratégias: conhecimento prévio sobre o objeto, inferências e uso da imaginação.

Bértolo (2014), ao tratar da leitura de textos narrativos, afirma que o ato de ler desperta no leitor quatro níveis de leitura: o textual, o autobiográfico, o metaliterário e o ideológico.

O nível textual, de acordo com o autor, manifesta-se na busca por sentido, mediante a análise dos signos oferecidos pelo texto. Bértolo (2014, p. 47) afirma que: “a leitura textual corresponde ao decifrar do texto narrativo enquanto código linguístico, com atribuição de significados aos signos que o texto oferece”.

O nível autobiográfico refere-se ao papel do leitor; trata-se de uma narração manipulada, sendo, portanto, subjetiva. Já o nível metaliterário, relacionado aos diversos textos lidos e à bagagem cultural do leitor, cria, para Bértolo (2014, p. 54), “ecos de leitura”. Por fim, o nível ideológico, segundo a visão de Bértolo (2014, p. 56-57):

esse fluxo de narrações, verdadeira memória social, é o instrumento básico com que cada sociedade se visualiza, se ouve, se objetiva e se autodescreve. Mesmo sendo um fluxo extremamente dinâmico e sensível às transformações que se produzem no entorno social em cada momento histórico concreto resulta numa narração que tende a se apresentar como única e permanente, e cuja hegemonia se concretiza em função da correlação de forças sociais presentes no espaço narrativo global.

Assim, o nível ideológico refere-se ao leitor e à sua ideologia. Representa o modo como a realidade é vista por quem lê. “É uma narração pela qual viajam os desejos, os sentimentos, os ‘estilos de vida’, as rebeldias, os ‘inconscientes coletivos’. Os dominantes, os emergentes e os residuais, com seus sistemas de pesos e medidas” (Bértolo, 2014, p. 56).

O livro certo para cada etapa do desenvolvimento

A leitura, em sala de aula, precisa ser feita considerando a faixa etária do leitor. Coelho (2000), ao tratar do ajustamento dos textos às diversas etapas do desenvolvimento infantil/juvenil, sugere princípios orientadores para a escolha do livro. A autora divide os leitores em níveis, denominando-os de pré-leitor, leitor iniciante, leitor-em-processo, leitor fluente e leitor crítico.

O pré-leitor, segundo ela, caracteriza-se por estar enquadrado na primeira infância (de 0 a 1 ano) e na segunda infância (de 2 a 3 anos). Na fase inicial, a criança busca conhecer o mundo por meio de contatos afetivos e sensações. Na segunda fase, por sua vez, continua a predominar o uso das sensações e, além disso, surgem os valores vitais e a percepção do próprio ser.

Os livros indicados para esse leitor são aqueles com muitas ilustrações, com ausência de texto ou com textos breves, pontua Coelho (2000). As imagens, para ela, devem ser bem atraentes e de fácil comunicação verbal. Outras qualidades que devem servir como critérios de escolha do livro são a presença de humor e o clima de expectativa e mistério.

Além de necessitar de um adulto para ajudar na leitura das ilustrações, o pré-leitor precisa ter contato com o livro, ou seja, deve usar suas sensações para descobrir o mundo da leitura; por isso, o pegar, o folhear e o sentir são aspectos importantes para sua formação.

Segundo Necyk (2006), o livro de imagem é aquele cuja narrativa é composta unicamente por ilustrações. Às vezes, diz a autora, o texto escrito aparece apenas na abertura ou na conclusão. No que se refere à interpretação da imagem, Necyk (2006) expõe que a atribuição de sentido à ilustração é tarefa do espectador, sendo um desafio, pois dependerá de seu repertório social e cultural. Dessa forma, acredita ela que o professor, ao trabalhar com o livro de imagem, necessita adotar uma postura de mediador, deixando a criança olhar o livro sozinha ou traduzindo em palavras a sequência de figuras.

O leitor iniciante, para Coelho (2000), encontra-se na faixa etária a partir dos 6/7 anos, caracterizando-se por já reconhecer o alfabeto e a formação das sílabas simples e complexas. O adulto ainda se faz necessário nessa fase, auxiliando a criança a decodificar os sinais gráficos e a compreender melhor o texto. Alguns atributos devem estar presentes nos textos voltados para essa faixa etária, segundo a autora: narrativa linear (início, meio e fim); presença de humor e comicidade; personagens humanas ou simbólicas; texto simples (frases curtas e períodos coordenados); a imagem ainda deve ser predominante; e os argumentos devem estimular a imaginação, a inteligência e a afetividade.

O leitor-em-processo surge a partir dos 8/9 anos e, de acordo com a autora, já domina o mecanismo da leitura. O leitor fluente, por sua vez, com faixa etária em torno de 10/11 anos, apresenta o domínio consolidado da leitura e do entendimento do mundo, sendo capaz de ler um livro sem a ajuda de um adulto, pois já sabe refletir.

Depois do leitor fluente, surge o leitor crítico, com faixa etária de 12/13 anos. É importante destacar que esses níveis de leitura só ocorrem nessa sequência quando a leitura é trabalhada desde os primeiros anos de vida. No que se refere ao estudo realizado, nosso enfoque prende-se aos leitores com 6/7 anos, ou seja, na visão de Coelho (2000), leitores iniciantes.

Evidentemente, acreditamos em um trabalho mais promissor com a literatura infantil quando há uma relação entre a escola e a família. A criança precisa ser incentivada pelo leitor adulto e experiente, o professor, em sala de aula, e os pais, no ambiente familiar.

A trilha metodológica da pesquisa

Esta pesquisa, quanto ao procedimento de coleta de dados e à fonte de informação, é documental, pois a análise do material advém das informações contidas no site https://www.alfaebeto.org.br, no Manual de Consciência Fônica, do Programa Alfa e Beto de Alfabetização e nos minilivros do Programa Alfa e Beto. Quanto à natureza dos dados, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, pois foram realizadas interpretações e atribuições de significados aos dados coletados.

A pesquisa documental busca informações em documentos, permitindo a interação imediata, porém de forma indireta, mediante o estudo de materiais produzidos pelos homens. Assim sendo, estudar um documento é percebê-lo sob o ponto de vista de quem o produziu. Martins (2000, p. 22), sobre a pesquisa documental, informa que:

Para a condução de uma pesquisa, a possível condução de documentos é fundamental para corroborar e valorizar evidências coletadas por outros instrumentos e outras fontes. [...] Buscas sistemáticas por documentos relevantes são importantes em qualquer planejamento para coleta de dados e evidências.

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1994), busca analisar os resultados de forma interpretativa, procurando atribuir significados que não se reduzem à simples operacionalização de variáveis. Buscamos compreender a proposta de leitura apresentada no Programa Alfa e Beto de Alfabetização. Escolhemos esse programa por ser amplamente utilizado em escolas da rede municipal de ensino de diversos estados brasileiros. Realizamos, portanto, uma avaliação do Manual de Consciência Fônica, do Programa Alfa e Beto de Alfabetização, com foco na leitura e na proposta apresentada nos minilivros, que totalizam títulos. Desses, selecionamos aleatoriamente cinco, considerando que o próprio manual do programa destaca a repetição de propostas e atividades ao longo do material.

A proposta de leitura do Programa Alfa e Beto de Alfabetização

O Programa Alfa e Beto de Alfabetização é voltado para o primeiro ano do Ensino Fundamental, criado em 2003 pelo Instituto Alfa e Beto, uma instituição com sede em Uberlândia, Minas Gerais. É utilizado em diversas escolas da rede pública no Brasil.

Sua proposta tem como fundamento o método metafônico, ou seja, a associação entre metacognição e o princípio fônico. Em outras palavras, trata-se da ênfase na correspondência entre fonema e grafema.

De acordo com o Manual de Consciência Fonêmica do Programa Alfa e Beto de Alfabetização (Oliveira, 2008, p. 6), são competências desenvolvidas:

- Identificar o som de cada fonema da Língua Portuguesa;

- Discriminar um fonema de outro (/v/ de /f/, por exemplo);

- Identificar o nome de cada letra (o nome da letra F é efe ou fê, mas o som que ela representa é /f/;

- Identificar o fonema mais típico que cada grafema (uma ou mais letras) representa;

- Analisar os fonemas;

- Sintetizar os fonemas.

Segundo as instruções contidas no site do Programa Alfa e Beto, para aprender a ler, a criança precisa conhecer o alfabeto, diferenciar o código escrito de sua representação, verificar a importância do fonema nas palavras, adquirir a competência de segmentar as palavras e aprender a decodificar. A fluência de leitura acontece em três etapas: a decodificação, o reconhecimento da palavra e, posteriormente, a leitura fluente.

Apesar de haver uma atenção especial para a habilidade de decodificar, verificamos que, no site, também são enumeradas as estratégias de compreensão, o ensino do vocabulário, estratégias gerais de leitura, os conhecimentos específicos sobre a estrutura e os usos sociais da língua, bem como as estratégias de interpretação: identificar palavras, resumir o sentido geral, identificar pistas textuais. Dessa forma, a compreensão dá-se de forma contínua, exigindo análise, releitura e reflexão.

Observamos, assim, dois direcionamentos no ensino da leitura no Programa Alfa e Beto: de um lado, a leitura mecânica, de acordo com Kleiman (1998), em que a ênfase está na identificação de palavras e pistas textuais; de outro, a compreensão como meta e a busca pelo sentido geral do texto. Fica notório também que o que o programa chama de interpretação está mais voltado para a compreensão (Rojo, 2004).

Quanto ao material didático do Alfa e Beto, no que se refere à leitura, podemos identificar três tipos de suporte para a prática pedagógica: o livro gigante; o livro em tamanho normal, utilizado para o trabalho em duplas; e os minilivros, com 110 títulos.

O livro gigante tem como objetivo ajudar as crianças a se familiarizarem com a leitura, com os livros e com as letras. Verificamos, no site do programa, que, por meio desse livro, o professor conduz a criança à compreensão do funcionamento dos livros e do mundo das letras. Seu formato ampliado possibilita que adultos e crianças se sentem juntos para ouvir a história. Esse livro também apresenta textos que remetem a músicas, danças, movimentos, poemas familiares ou situações que envolvem jogos e contagem de números.

A coleção Livro Gigante compõe-se de dois títulos: Conte outra vez e Chão de estrelas. Este último, também produzido em tamanho normal, tem por finalidade estimular a releitura de textos.

Há ainda os materiais de apoio à leitura no Programa Alfa e Beto: os bonecos Alfa (um livro) e Beto (um lápis); os cartazes do alfabeto; o conjunto de letras (alfabeto móvel) e 54 cartelas com as letras do alfabeto.

Ademais, existem testes que devem ser aplicados individualmente em diferentes momentos de trabalho com o programa, servindo para avaliar a aquisição de algumas competências: decodificar, ter fluência em leitura, compreender e expressar-se bem na língua oral.

Por fim, há os minilivros, que têm por característica apresentar seis laudas e imagens em diálogo com textos curtos, chamados pelo programa de “textos decodificáveis”.

A ênfase é na aprendizagem da leitura. A compreensão passa a ser vista, por esse programa, como uma necessidade para o desenvolvimento das competências básicas, estando atrelada ao conhecimento do sentido das palavras. Além disso, defende-se o conhecimento dos tipos e gêneros literários.

Os minilivros do programa Alfa e Beto e a construção de leitores

Os minilivros (Figura 1) do programa Alfa e Beto apresentam uma relação complementar de sentido entre a imagem, que deve ser colorida pelo aluno, e textos curtos, caracterizados pela repetição da palavra que enfatiza o som estudado, além de criar situações de leitura de palavras desconhecidas pelo grupo. Dessa maneira, o propósito é a realização de leituras simples, com palavras fáceis de serem identificadas pelos alunos, buscando a fluência na leitura.

Figura 1: Minilivros – Programa Alfa e Beto

Fonte: https://www.materiaispdg.com.br/2020/02/120-mini-livros-para-alfabetizacao.html

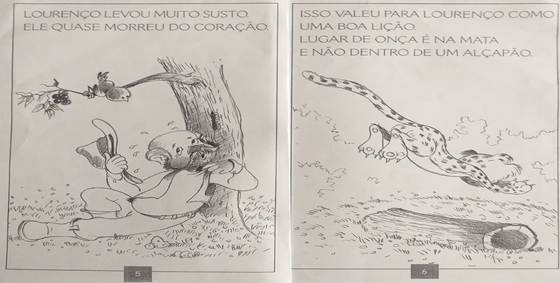

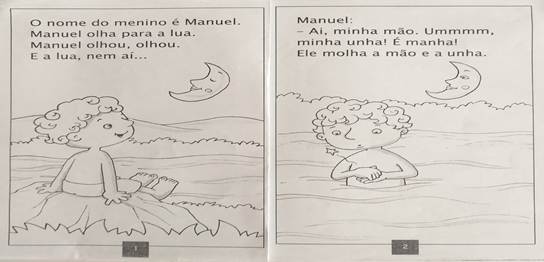

Analisando o texto dos minilivros, verificamos que o trabalho com as letras e os sons, ou seja, os fonemas e os grafemas, é enfático, fazendo parte da proposta do programa. Além do aspecto verbal, há também a ilustração, que aparece com a função de complemento para o entendimento do texto verbalizado. Esse aspecto apresenta-se em todos os minilivros, conforme verificamos nas Figuras 2 e 3, expostas aqui como modelos:

Figura 2: Livro A caçada de Lourenço

Fonte: Instituto Alfa e Beto, s/d.

Figura 3: Manuel

Fonte: Instituto Alfa e Beto, s/d.

Recorremos à visão de Coelho (2000), que enfatiza que a imagem ainda é necessária para a faixa etária de seis/sete anos, além de indicar como característica dos livros para essa idade a presença de uma narrativa com início, meio e fim; o humor e a escrita de textos simples, o que se torna fácil de ser decodificado. A autora mostra o adulto como necessário nessa fase, pois ele leva a criança a decodificar os sinais gráficos e a entender melhor o texto.

Conforme lemos no Manual de Consciência Fonêmica do Programa Alfa e Beto de Alfabetização: “como as atividades são repetitivas, você pode ganhar muito tempo quando os alunos automatizarem o que é para fazer em cada atividade” (Oliveira, 2008, p. 9). Assim, para efeito ilustrativo, resolvemos analisar apenas dois textos de dois minilivros: A caçada do Lourenço, de Leão (2009), e Manuel, de Gomes (2009).

A caçada de Lourenço

Maria Celeste Fernandes Leão

Lourenço vai sair para uma caçada.

Lourenço veste a calça.

Calça a bota e sai para caçar.

Na mata, com muito esforço, Lourenço começa a armar um alçapão.

Mas a onça esperta dá um susto no Lourenço caçador.

Era uma Jaguatirica.

Ela pulou de cima da árvore bem na sua direção.

Lourenço levou muito susto.

Ele quase morreu do coração.

Isso valeu para Lourenço como uma boa lição.

Lugar de onça é na mata e não dentro de um alçapão.

No texto em análise, quanto à fonologia, observa-se a realização do som [s] representado pela grafia da letra ç. Isso é perceptível em palavras como: caçada, calça, caçar, esforço, começa, alçapão, onça, caçador, direção, coração, lição e Lourenço. Essa repetição do som nessas palavras produz um efeito sonoro no texto, que corresponde à aliteração.

Na análise mórfica, deparamo-nos com o homônimo calça (substantivo) e calça (verbo), nas linhas três e quatro. Além disso, fica evidente que as palavras alçapão, armadilha para capturar pássaros, e jaguatirica, um felino carnívoro, apresentam-se como vocábulos novos para crianças de 6 e 7 anos que vivem na zona urbana.

Vale destacar que o significado de jaguatirica poderá ser construído no próprio texto, com a relação entre as linhas: “Mas a onça esperta dá um susto no Lourenço caçador. Era uma jaguatirica”. Isso deverá, na sala de aula, ser tratado como uma estratégia inerente à compreensão do texto. Retomamos a visão de Rojo (2004), que entende a compreensão como a capacidade de entender o que é posto e pressuposto, ou seja, a extração da informação, intenção e sentidos criados ocorre também pelas pistas dadas pelo autor do texto.

Em outro exemplo (Manuel), encontramos o trabalho com a letra “m”. Da mesma forma que no exemplo anterior, deparamo-nos com um texto distante das práticas sociais das crianças dessa faixa etária.

Manuel

Clara Rosa Cruz Gomes

O nome do menino é Manuel.

Manuel olha para a lua.

Manuel olhou, olhou.

E a lua, nem aí...

Manuel:

– Ai, minha mão. Ummmm,

minha unha! É manha!

Ele molha a mão e a unha.

Aiuã é um menino também.

Aiuã olha a mão e a unha de

Manuel.

Manuel dá a mão ao Aiuã.

Aiuã molha a mão e a unha de

Manuel.

De manhã, Aiuã dá um anel ao Manuel.

Manuel olha a mão e o anel

O anel do Manuel é uma lua.

Nesse livro, percebemos o contato de duas crianças de costumes diferentes: um branco e um indígena. Algumas informações não são resgatadas pela leitura do texto, por exemplo: como Manuel feriu a mão? De que maneira os meninos se conheceram? Por que Aiuã resolveu ajudar Manuel? Isso nos leva a buscar dados fora do texto. Blikstein (1995) fala da ativação do repertório e Freire (2000), do conhecimento de mundo.

A proposta apresentada é trabalhar com o som [m], mas verificamos que a repetição do nome Aiuã daria destaque à pronúncia de palavras indígenas desconhecidas pelo alunado.

Evidentemente, para entender os textos contidos nos minilivros, é preciso que haja o domínio de significados, no caso dos textos em análise: o contexto de uma caçada e os costumes indígenas. Então, deparamo-nos com o conhecimento prévio, uma estratégia de leitura que deve ser ensinada na escola, levando o aluno a fazer relações entre textos; estratégia que se manifesta no domínio da compreensão/interpretação, conforme Rojo (2004). Kleiman (1998) e Silva (2000), no que se refere a esse comportamento do leitor, mostram a leitura ultrapassando o texto, buscando a relação com contextos, aspecto presente na perspectiva sociointeracionista da leitura. Para Coelho (2000), a presença dessa situação na sala de aula surge com a mediação do professor.

Com esses textos, é possível identificar que, mesmo havendo uma adequação à faixa etária do leitor iniciante, proposta por Coelho (2000) e caracterizada pelo reconhecimento do alfabeto e a formação de sílabas simples e complexas, não se possibilita ao aluno atingir os diferentes níveis de leitura de Bértolo (2014): textual, autobiográfico, metaliterário e ideológico.

No que se refere aos níveis de leitura desse autor, no contexto da análise do Programa Alfa e Beto, a camada textual é a mais destacada. Isso ocorre pela proposta do programa, que é trabalhar com o método fônico. As outras camadas poderão ser acessadas se ocorrer a intervenção do professor por meio da mediação na leitura, sendo isso necessário para que o leitor atinja os caminhos da interpretação.

O ensino da leitura proposto pelo Programa Alfa e Beto volta-se para as capacidades de decodificação e compreensão, tendo por meta o ler para aprender a ler, característica do método metafônico, enquadrando-se mais na perspectiva estruturalista. A leitura que vai além das palavras e do texto, que faz associações, presente na capacidade de interpretação, caracterizada pelas perspectivas cognitiva, interativa e sociointeracionista, embora não muito enfatizada no Programa Alfa e Beto, pode acontecer mediante intervenções pedagógicas realizadas pelo professor em sala de aula.

Considerações finais

A leitura faz parte do contexto social, ou seja, a todo o momento lemos. Por meio dela, adquirimos informações diversas, ampliamos nosso vocabulário, construímos conhecimento e senso crítico, o que nos torna seres políticos, no sentido de emitir opinião e participar.

O papel da escola, quanto ao ato de ler, consiste em formar leitores perspicazes, sendo capazes de entender e de emitir opiniões sobre temas diversos; de perceber as intenções presentes nas entrelinhas além de desvendar as ideologias do autor do texto, confrontando-as com as suas.

O trabalho com a leitura nos minilivros do Programa Alfa e Beto de Alfabetização, nas series iniciais, em sala de aula, apresenta a decodificação e a compreensão como metas de aprendizagens do ato de ler. A interpretação, de acordo com a análise feita, pode ser viabilizada, mediante as interferências pedagógicas do professor, com a elaboração de perguntas que levem os alunos a ativar o conhecimento prévio e a fazer associações.

Inferimos que ler não é só ter fluência e habilidades de extração de conteúdo. É ir além do texto, exigindo um conhecimento que permite identificar o significado das palavras em relação ao seu uso em contextos diversos e despertar o conhecimento prévio, considerando os antecedentes sociais de quem elabora o texto. Ao professor cabe, portanto, fazer a relação entre discurso, autor e leitor - fundada em práticas sociais.

Referências

BÉRTOLO, Constantino. A operação de ler. In: BÉRTOLO, Constantino. O banquete dos notáveis: sobre leitura e crítica. Trad. Carolina Tarrío. São Paulo: Livro da Matriz, 2014. p. 47-93.

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1995.

COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 39ª ed. São Paulo: Cortez, 2000.

GOMES, Clara Rosa Cruz. Manuel. Uberlândia: Instituto Alfa e Beto, s/d.

KATO, Mary. O aprendizado da leitura. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria & prática. 6ª ed. Campinas: Pontes, 1998.

KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 7ª ed. São Paulo: Pontes, 2000.

LEÂO, Maria Celeste Fernandes. A caçada de Lourenço. Uberlândia: Instituto Alfa e Beto, s/d.

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2000.

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 19ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.

MATERIAIS PEDAGÓGICOS. Imagens dos minilivros do Programa Alfa e Beto. Disponível em: https://www.materiaispdg.com.br/2020/02/120-mini-livros-para-alfabetizacao.html. Acesso em: 26 nov. 2022.

MINAYO, Maria Cecília (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.

NECYK, Barbara Jane. Imagem e narrativa no livro infantil contemporâneo. In: V SIMPÓSIO LaRS. 2006. Disponível em: www.Dad.puc-riobr/nd/artigos/06-necyk-lars-pdf. Acesso em: 12 nov. 2009.

OLIVEIRA, João Batista Araújo e. Manual de consciência fonêmica. Brasília: Programa Alfa e Beto, 2008.

PILLAR, Analice Dutra (org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: Mediação, 2006.

PROGRAMA ALFA E BETO DE ALFABETIZAÇÃO. Alfabetização. s/d. Disponível em: http://www.alfaebeto.org.br/ProdutosServicos/Alfabetizacao. Acesso em: 26 nov. 2022.

ROJO, Roxane. Letramento e capacidades de leitura para a cidadania. São Paulo: LAEL/PUC-SP, 2004. Disponível em: https://www.academia.edu/1387699/Letramento_e_capacidades_de_leitura_para_a_cidadania. Acesso em: 14 set. 2023.

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da leitura. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2000.

SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.

Publicado em 06 de agosto de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

CONDE, Érica Pires. O encontro das ações de decodificar, compreender e interpretar nos minilivros no Programa Alfa e Beto. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 29, 6 de agosto de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/29/o-encontro-das-acoes-de-decodificar-compreender-e-interpretar-nos-minilivros-no-programa-alfa-e-beto

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.