Sexualidade: a escola como espaço para reflexão e discussão

Nicollas Gonçalves de Rezende

Graduando em Psicologia (Centro Universitário São Camilo - Câmpus de Cachoeiro de Itapemirim/ES)

Mariana Piteres Sobreira

Graduanda em Psicologia (Centro Universitário São Camilo - Câmpus de Cachoeiro de Itapemirim/ES), pós-graduanda em Psicologia Baseada em Evidências (Instituto de Psicologia Baseada em Evidências)

Tatiana da Silva Lopes

Doutora em Genética e Melhoramento de Plantas (UENF), mestra em Produção Vegetal (UFES), licenciada e bacharel em Ciências Biológicas (UFES), docente do Colegiado de Ciências Biológicas (Centro Universitário São Camilo - Câmpus de Cachoeiro de Itapemirim/ES)

Segundo o Ministério da Educação, por meio do documento Orientação Sexual: temas transversais (1998), é papel da escola abordar a sexualidade de forma ampla, discutindo aspectos biológicos e existenciais, como infecções sexualmente transmissíveis (IST), uso de preservativos, autonomia corporal, identidade sexual e igualdade de gênero. No entanto, a prática educacional muitas vezes não acompanha essa proposta, revelando um descompasso entre as diretrizes e o cotidiano escolar. Historicamente, as escolas brasileiras recebem a responsabilidade de debater a sexualidade em suas salas de aula, uma vez que empecilhos como a moralidade cristã, a falta de conhecimento técnico necessário e a desestruturação familiar criam barreiras para que esse debate ocorra de forma sadia e efetiva nos lares. Segundo Meyer (2011), a abordagem da temática sexualidade na adolescência é de grande relevância, não se restringindo a aspectos reprodutivos e funcionais, pois favorece o desenvolvimento do ser humano, sua identidade e vida em sociedade.

Um conhecimento maior sobre seu próprio corpo, por sua vez, pode contribuir para a formação da autoestima, como também para o desenvolvimento de comportamentos de respeito ao próprio corpo e aos dos outros, para o entendimento da saúde como um valor pessoal e social e para a compreensão da sexualidade humana sem preconceitos (Brasil, 2002, p. 34).

No contexto brasileiro, o tema sexualidade tem sido negligenciado, resultando em um aumento significativo nos casos de IST. De acordo com dados de 2014 da Organização Mundial da Saúde (OMS), surge diariamente mais de 1 milhão de novos casos de IST curáveis na faixa etária de 15 a 49 anos, com destaque para quatro tipos de infecções: clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis.

Dessa forma, debater o tema nas escolas proporciona maior conhecimento e, consequentemente, mais bem-estar e segurança aos estudantes, contribuindo para a redução de paradigmas como a gravidez não planejada e o preconceito constante contra a população LGBTQIA+ nos ambientes institucionais. É válido lembrar que o ensino de qualidade é compreendido como aquele que transcende o momento de aprendizagem, mantendo-se ao longo da vida do aluno e influenciando o mundo ao seu redor (Fiorin; Pavão, 2016).

De acordo com Murcho (2002, p. 1),

Um estudante que tem um conhecimento sólido de Física, História, das línguas cultas mais significativas, de Filosofia, Geografia, Matemática etc. e que tem instrumentos críticos que lhe permitem avaliar criativamente ideias será um cidadão bem equipado para enfrentar os desafios do futuro. Um estudante que sabe enfrentar problemas, avaliar e propor teorias e argumentos – que sabe, em suma, por si só – é um cidadão criativo e crítico, elementos sine qua non para uma sociedade próspera.

Dados trazidos pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) mostram que o número de gravidezes durante a adolescência em Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, apresentou queda ínfima de 1,09% nos últimos três anos pré-pandêmicos (2017-2019), dado alarmante quando comparado à taxa de gravidezes na vida adulta, que apresentou redução mais substancial.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (2023), a cidade de Cachoeiro de Itapemirim não apresentou retrocesso significativo nos casos de infecção por HIV, mantendo-se no ranking de taxas de detecção elevadas, representando 28,7%. Questionam-se quais seriam os empecilhos para que a escola se torne um espaço de reflexão e discussão sobre sexualidade, de modo a gerar mudanças efetivas nas estatísticas municipais.

Dessa forma, a presente pesquisa buscou compreender, por meio de um grupo de alunos da rede pública do município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os motivos que impedem a escola de se tornar um local de acolhimento para os sentimentos dos estudantes em relação aos tabus sexuais existentes, descentralizando da figura do professor a responsabilidade por atender todas essas demandas.

Metodologia

A proposta de pesquisa e intervenção se baseia na metodologia participativa, que coloca o analisando no centro do trabalho, tornando-o sujeito analisado e ativo na intervenção. A metodologia possibilitou a reflexão interpessoal e intrapessoal, oferecendo aos alunos um espaço de debate sobre as políticas escolares referentes ao acesso a informações sobre sexualidade.

Pesquisas quantitativas

Para Manzato e Santos (2012), os métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados quando se deseja medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes de um universo (público-alvo) por meio de uma amostra que o represente de forma estatisticamente comprovada.

A pesquisa sistemática de informações quantitativas abrangeu uma escola estadual de Ensino Fundamental e Médio do município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, envolvendo alunos da 2ª e da 3ª série do Ensino Médio no ano letivo de 2022. O método utilizado foi a aplicação de questionários, com 17 perguntas de múltipla escolha e um campo adicional para relatos por extenso.

O município possui população estimada de 185.786 habitantes, segundo dados do IBGE de 2022. A escola conta com 1.072 alunos matriculados no Ensino Médio, e foram obtidas 137 respostas ao questionário.

Pesquisas qualitativas

O cientista deve se atentar às descobertas que ocorram de forma natural em uma pesquisa. Ou seja, no processo de produção científica, o autor deve reconhecer novas demandas e se aprofundar nelas, a fim de enriquecer seu trabalho. Caso contrário, Skinner (2003) afirma que nos despreparamos para as propriedades que finalmente são descobertas no comportamento e continuamos a procurar algo que pode não existir.

Durante o processo de acolhimento dos alunos, foram notadas também demandas dos professores, que apresentavam queixas sobre a grade curricular e o pouco tempo disponível para debates que não estavam diretamente ligados aos vestibulares. Por isso, ao longo da intervenção, o corpo docente também foi incorporado ao trabalho, por meio de escuta ativa.

Após as pesquisas iniciais com os jovens, para identificar suas carências em relação ao tema, ocorreu o momento de intervenção, com debates sobre sexualidade, pautas LGBTQIA+, uso de métodos contraceptivos e igualdade de direitos. Para iniciar esses debates, os alunos tiveram a opção de fazer questionamentos de forma aberta ou anônima, resguardando suas particularidades.

Características do público-alvo

A pesquisa apontou que 69,3% dos estudantes estão na faixa etária de 15 a 17 anos, demonstrando a maior abrangência desse grupo, como já era esperado.

Em relação ao gênero, 62,8% do público era feminino, 36,5% masculino e 0,7% não se identificava como cisgênero. A discrepância entre meninas e meninos finalistas do ensino médio é comum nas escolas brasileiras, como aponta o IBGE. De acordo com o instituto, as mulheres têm, em média, 22,6% mais adesão ao ensino médio quando comparadas aos homens.

Quanto ao período escolar, observou-se a prevalência de alunos da segunda série, com 76,6% do público, enquanto a terceira série correspondeu a 23,4%. Durante a intervenção, evidenciou-se que a evasão escolar no último ano é um problema substancial, agravado durante a pandemia do vírus SARS-CoV-2.

Sexualidade na juventude

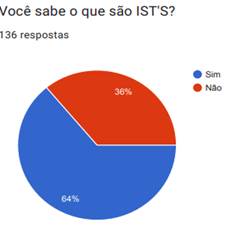

A pesquisa apontou que 45,6% dos entrevistados já mantiveram algum tipo de relação sexual, indicando que aproximadamente metade dos alunos pratica atividades sexuais. Entretanto, 50% deles declararam não saber manusear um preservativo e 36% afirmaram não saber o que é uma IST, como pode ser observado nos Gráficos 1 e 2.

Gráfico 1: Sobre práticas sexuais

Gráfico 2: Conhecimento de IST

Esses dados apontam o risco de saúde pública alarmante ao qual a população do ensino médio pode estar submetida, caso não haja uma intervenção efetiva das famílias, da escola e da comunidade. Os próprios alunos indicam não possuir os conhecimentos necessários para realizar sexo seguro, expondo-se a riscos de infecção, gravidez indesejada e práticas não consentidas.

Segundo Brasil (2023), dados levantados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) indicam que, a cada hora, 44 adolescentes mulheres se tornam mães no país. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar realizada em 2019 apontou que o número de gravidezes na rede pública é três vezes maior do que na rede privada de educação.

Como mostra o boletim epidemiológico de HIV/Aids (Brasil, 2023), no Brasil o grupo com maior número de novas infecções é formado por homens de 14 a 29 anos. Essa faixa etária seguiu tendência contrária ao restante do país, apresentando aumento alarmante de 45,9% nas novas infecções entre 2011 e 2021.

Além das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, é necessário abordar os impactos negativos da falta de instrução sobre sexualidade na saúde mental da juventude. Dados do boletim epidemiológico capixaba publicados pela SESA em 2019 apontam 2018 como o ano em que a população de 10 a 14 anos apresentou porcentagem demograficamente significativa de suicídios, sendo essa a terceira maior causa de óbitos entre mulheres em idade fértil. Ainda no mesmo boletim, a população LGBTQIA+ é considerada grupo vulnerável.

Segundo Suen et al. (2020), a faixa etária entre 16 e 25 anos corresponde ao período em que a população não heteronormativa mais apresenta sintomatologia depressiva e ansiosa, coincidindo com os anos finais da escolaridade e início da vida adulta. Torrano e Oliveira (2022) ressaltam que o autoconhecimento saudável sobre sexualidade, aliado a competências emocionais bem estabelecidas previamente, é precursor de uma saúde mental estabilizada entre alunos do sistema de educação. Compreende-se, assim, que o ensino de qualidade sobre sexualidade é fundamental para o bem-estar populacional.

Dados como esses permitem refletir que não apenas o ensino público falha em fornecer campanhas e aulas específicas sobre saúde sexual como também apresenta declínio na permeabilidade desse ensino, uma vez que os índices indicam aumento significativo de riscos, sem conseguir manter as taxas anteriores.

Rosa, Lopes e Carbello (2015) questionam as causas do suposto declínio da qualidade do ensino brasileiro, concluindo que se relacionam a questões estruturais, ligadas ao aumento no número de matrículas sem o correspondente investimento financeiro e à estagnação tecnológica das escolas, incapazes de atualizar o conteúdo ministrado à realidade dos jovens.

As exigências que se concretizam na demanda de uma intervenção pública e de uma prestação de serviços sociais por parte do Estado só podem ser satisfeitas num determinado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico; e que, com relação à própria teoria, são precisamente certas transformações sociais e certas inovações tecnológicas que fazem surgir novas exigências, imprevisíveis e inexequíveis antes que essas transformações e inovações tivessem ocorrido (Bobbio, 2004, p. 36-37).

Vinculando os gráficos, é possível entender que negar ou dificultar o acesso do aluno ao ensino pragmático das vivências corporais e sexuais não impedirá a realização dessas práticas, mas facilitará que ocorram de forma inadequada, colocando em risco seu bem-estar.

Visando o acolhimento de todos e uma sociedade mais igualitária, é necessário descentralizar a visão da sexualidade como um padrão binário-cisgênero e colocá-la no foco de uma população que, cada vez mais, se entende e se afirma na sociedade, necessitando de orientações e acolhimento nas instituições de ensino.

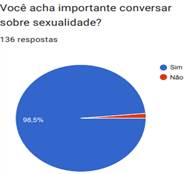

Gráfico 3: Importância de conversar

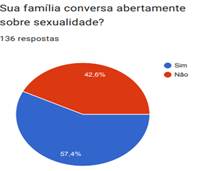

Gráfico 4: Conversas na família

Como exposto no Gráfico 4, 42,6% dos entrevistados não conversam abertamente sobre sexualidade em seus lares. Contudo, o Gráfico 3 evidencia que aproximadamente 100% dos alunos consideram relevante essa conversa. Entende-se que, apesar de terem consciência da importância de possuir conhecimentos e receber acolhimento a respeito do tema, os alunos não encontram em suas casas a receptividade necessária para se sentirem confortáveis em expressar dúvidas e queixas, deslocando para o ambiente escolar essa necessidade.

Segundo Savegnago e Arpini (2014), a didática sobre a vida sexual dos jovens dentro da escola torna-se essencial, uma vez que esse público não é devidamente orientado no cotidiano familiar:

Existe uma preocupação dos pais com os filhos perante os problemas da sociedade atual, mas eles não se sentem preparados para debater e conversar a respeito de questões relacionadas à sexualidade por considerá-las delicadas – o que a distancia dos filhos adolescentes. Muitos acreditam que os professores estão mais preparados do que eles para trabalhar o tema da sexualidade com os adolescentes, e por isso delegam à escola essa tarefa (Savegnago; Arpini, 2014, p. 928).

Sob essa ótica, entende-se que novamente recai sobre o ambiente educacional a responsabilidade de construir, juntamente aos alunos, o entendimento, a responsabilidade e a autoaceitação em relação à sexualidade. Nesse caso, infere-se a sexualidade não apenas desmantelada em nichos específicos, mas em sua esfera global. Concorda-se com Furlani (2009) ao afirmar que

a sexualidade se manifesta na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Esperar para abordar a sexualidade, apenas na adolescência, reflete uma visão pedagógica limitada, baseada na crença de que a “iniciação sexual” só é possível a partir da capacidade reprodutiva [puberdade] (Furlani, 2009, p. 2).

Evidencia-se a visão arcaica que o Brasil possui a respeito da sexualidade. Delegar apenas para os anos finais da Educação Básica e do Ensino Médio os temas que norteiam a contracepção, a sexualidade e as IST (BNCC, 2017) torna-se uma falha sistemática da educação, uma vez que, como afirma Sousa (2021), essa temática deveria acompanhar os cidadãos ao longo de toda a vida, recebendo principal ênfase no ambiente escolar.

Segundo Freire (1996), a sexualidade não deve ser abordada apenas sob a ótica da Biologia; pelo contrário, é essencial que essa temática seja trazida ao discurso como algo natural, parte da vida do indivíduo, elemento essencial na construção de sua identidade e símbolo de respeito à diversidade humana. A partir do entendimento de que corpos adolescentes ocupam majoritariamente o espaço escolar, é necessário que haja uma educação sexual transgressora para esses alunos, tornando possível que os elevados índices de sexismo, machismo e homofobia diminuam (Ratts, 2018).

Sousa (2021) define a expressão “educação sexual transgressora” como um modelo livre e revolucionário de educação, que permite aos alunos desenvolver senso crítico capaz de questionar o status quo, tornando-os capazes de olhar o mundo sob nova perspectiva e questionar a dimensão política da sexualidade e a hierarquização de corpos através de sua sexualidade e gênero. Tem como objetivo a desnaturalização das atuais formas rígidas de entender e vivenciar a sexualidade, possibilitando novas experiências mais conscientes e saudáveis.

Para ser um educador, transgressor ou não, é relevante a habilidade de explorar os temas que permeiam a sexualidade, compreendendo questões de gênero e sexo. Por sua vez, o aluno necessita engajar-se nessas temáticas para absorver os conteúdos ministrados e evitar perpetuar práticas excludentes em relação à sexualidade e gênero. Compreende-se que a escola precisa efetivar seu papel na luta contra o preconceito, realizando mudanças e ações que visem à construção de novos valores e práticas (Gomes, 2005).

É importante ressaltar que, ao dialogar sobre sexualidade, o professor deve estar atento às mudanças e pautas sociais, de modo a horizontalizar o seu ensino. Como afirma Piní (2019), a educação ocorre quando há envolvimento na realidade social e cultural do aluno, trazendo informações e problematizações que possibilitam a reflexão sobre o próprio ser e seu meio. Assim, o ensino consolida-se como ato político com capacidade de promover intervenções e mudanças nos espaços sociais.

Ao abordar pautas sexuais além das heteronormativas, deve haver cuidado com a utilização de termos e afetações, considerando que se trata de um público majoritariamente marginalizado pela família, que nessa faixa etária enfrenta dúvidas, insatisfações e questionamentos sobre sua existência no universo sexual. Compreende-se também a sobrecarga do docente, que deve alinhar-se com novos planos de ensino, problemas de infraestrutura, carga horária irregular, baixos salários e demais adversidades enfrentadas por professores da rede pública atualmente.

Escuta ativa com os professores

A priori, o presente trabalho estava relacionado aos alunos da rede pública de educação. Todavia, ao realizar intervenção em campo, notou-se a necessidade do contato com os professores da rede privada, que relataram qualitativamente suas queixas sobre o livre debate e acolhimento da sexualidade no ambiente escolar.

Ao conversar com os professores sobre o comportamento dos alunos diante do tema, foi relatado que, caso houvesse interesse na construção de um conhecimento plural sobre a sexualidade, isso não seria possível devido à rigidez da matriz curricular do Ensino Médio. Corroborando Patto (1999), culpar apenas os educadores por falhas na efetividade do ensino é um erro, uma vez que esse fracasso possui raízes profundas nos determinantes históricos e culturais.

Segundo Freire (2005), a educação bancária é aquela que considera o aluno um receptáculo de informações, sem liberdade para questionar ou ampliar seus conhecimentos, além de não permitir que agregue informações ao conhecimento ensinado. Pensar nesse modelo é refletir sobre um problema estrutural do país, no qual, mesmo que muitos professores tentem, existem grandes barreiras institucionais que dificultam tornar o ensino horizontal.

O aluno se distancia cada vez mais do conteúdo ministrado e passa a aplicá-lo com menos ênfase em sua vida pessoal, tornando-se um ser alienado de suas potencialidades. Sem a compreensão de sua capacidade, o aluno desestimula o próprio professor, que, por sua vez, novamente desestimula o aluno. Pergunta-se quem seria beneficiado por essa cadeia; Oliveira e Almeida (2011, p. 266) respondem:

A educação é entendida como uma condição regulada e subordinada às necessidades do capital. Como prática social, atividade humana e histórica, ele se reduz a processos educativos que visam a doutrinar, domesticar, “treinar” homens “aptos” para o desenvolvimento de suas tarefas laborais.

É possível compreender que o processo ao qual o discente é submetido abrange contingências mais amplas que a sala de aula, tornando mais rígidos os procedimentos didáticos. A escola permanece distante de ser um local de acolhimento e transbordante de afetos, dificultando a estruturação de um ensino efetivo. Entretanto, observa-se que a ineficácia do ambiente escolar é mais evidente na rede pública, como afirma Gentili (2001, p. 17):

Os governos foram [...] incapazes de assegurar a democratização mediante o acesso das massas às instituições educacionais e, ao mesmo tempo, a eficiência produtiva que deve caracterizar as práticas pedagógicas nas escolas de qualidade.

Para entender a dimensão da problemática da precarização do ensino público no Brasil, é necessária a reflexão sobre a profundidade da importância do ensino na vida do cidadão. O livro Exercícios de indignação, de Patto (2022), revela a relevância da escola na formação integral do cidadão, influenciando além dos conhecimentos técnicos e doutrinários, formando um ser autônomo na sociedade, questionador, detentor de noções de bem-estar, saúde, humanização e justiça.

Considerando a educação para além de métodos conteudistas (Christodoulou, 2014), concebe-se a noção da importância da escola na saúde de jovens, uma vez que as noções de autocuidado são majoritariamente aprendidas nesse ambiente. Caso contrário, poderia ocorrer uma crise pública na saúde, devido à incapacidade dos jovens de perceberem a saúde como um bem coletivo.

Oliveira (2005) explica que o ensino sobre saúde deve construir um forte senso de comunidade, para que o aluno compreenda que afeta e é afetado constantemente pelo todo. É necessário entender que o descuido da própria saúde gera consequências na sociedade em que o cidadão vive.

Supõe-se que indivíduos conscientes sejam capazes de se responsabilizar pela sua própria saúde, não apenas no sentido da sua capacidade para tomar decisões responsáveis quanto à saúde pessoal, mas, também, em relação à sua competência para articular intervenções no ambiente que resultem na manutenção da sua saúde (Oliveira, 2005).

Na obra Emílio ou Da Educação (1762), Rousseau defende que, para a formação de cidadãos engajados com o bem-estar pessoal e, ao mesmo tempo, assumindo responsabilidades pelo bem comum, com pensamento crítico, autonomia no modo de ser e liberdade no modo de pensar, a educação deveria ocorrer de forma naturalista.

O naturalismo pode ser entendido como um modo de trocas pedagógicas baseado na motivação do aluno, proporcionando uma educação aplicável à sua realidade e permitindo livre questionamento e reflexão sobre o meio em que está inserido. O aluno é colocado como participante ativo do seu processo de aprendizagem, aprendendo por meio de suas experiências pessoais e coletivas, impulsionando habilidades de comunicação e percepção, tornando-se alvo de energia e inspiração (Dewey, 2002).

Na abordagem naturalista, a motivação do aluno é utilizada para aumentar seu engajamento nos processos de conhecimento e gerar maior autonomia nas decisões que afetam sua vida. Compreende-se que a rigidez da grade curricular impede que os professores se aprofundem nas demandas dos alunos.

Considerações finais

Diante da discussão trazida pelo artigo, torna-se evidente a urgência de reforçar a abordagem da sexualidade no contexto educacional. A distância entre as diretrizes propostas pelo Ministério da Educação (MEC) e a realidade vivenciada nas escolas, particularmente no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, evidencia não apenas um descompasso entre teoria e prática, mas, sobretudo, significativas implicações na saúde e no bem-estar dos estudantes.

A constatação de que uma parcela significativa dos alunos não possui conhecimentos básicos sobre assuntos essenciais, como o uso de preservativos e infecções sexualmente transmissíveis, reforça a necessidade urgente de intervenção no campo da educação. De igual maneira, o cenário de gravidez na adolescência e a persistência de altas taxas de infecção por HIV reforçam a necessidade do debate. A falta de diálogo no sistema familiar, destacada pela pesquisa, evidencia a urgência de a escola se tornar um ambiente acolhedor para discutir a temática, bem como os tabus sexuais que a cercam.

A abordagem naturalista emerge como uma alternativa viável para superar as limitações impostas pela rigidez da matriz curricular. A educação, entendida como ato político, deve se adaptar às mudanças sociais e culturais, abordando questões de gênero, orientação sexual e saúde de maneira inclusiva.

As queixas dos professores reforçam a visão de que a escola não pode ser apenas transmissora de conteúdos, mas um espaço que prepara os jovens para enfrentar os desafios do futuro, promovendo o pensamento crítico e a responsabilidade social.

A pesquisa destaca a importância de uma educação que vai além dos métodos conteudistas, reconhecendo a escola como agente de formação integral do cidadão. O diálogo aberto sobre sexualidade, orientado por uma abordagem naturalista, pode contribuir significativamente para a construção de uma sociedade mais igualitária, inclusiva e consciente de sua responsabilidade coletiva na promoção da saúde.

Reitera-se que o presente texto não apenas levantou dados sobre a carência de educação sexual, que agrava a crise de saúde pública em Cachoeiro de Itapemirim, mas também propôs reflexões sobre o papel da escola na formação da juventude e a influência da sexualidade na vida adulta.

Visou-se refletir de forma empírica e gráfica sobre o nível de acesso dos alunos à educação sexual e de que maneira seus corpos são atravessados pelo despreparo público para lidar com temáticas avançadas sobre o espectro da sexualidade. A pesquisa comprovou que adolescentes fazem, pensam e se questionam sobre sexo, mas não dispõem de um espaço adequado para essa discussão. Ao expor os dados sobre IST e gravidezes precoces obtidos pela SESA, evidenciam-se alguns impactos desse déficit educacional.

Ao abordar o ensino transgressor da sexualidade, não se manifestam vontades ideológicas ou arbitrárias de promover uma revolução completa da educação, considerando os limites de tempo e espaço da escola. O que se propõe é uma reflexão, uma adesão a uma nova forma de pensar e agir ao educar, para que professor e aluno atuem de forma ativa na construção do conhecimento e, consequentemente, da sociedade.

Diante dos resultados, é crucial que gestores, professores, pais e comunidade se envolvam em mudanças no sistema educacional. A escola deve ser um ambiente seguro e acolhedor, oferecendo não apenas conhecimentos acadêmicos, mas também ferramentas para que os alunos compreendam de forma crítica e responsável sua sexualidade e saúde — passo essencial para uma sociedade mais informada e igualitária.

Referências

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Por hora, nascem 44 bebês de mães adolescentes no Brasil, segundo dados do SUS. Brasília: MEC, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/por-hora-nascem-44-bebes-de-maes-adolescentes-no-brasil-segundo-dados-do-sus. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Orientação sexual: temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/shtm/Guia/Pdf/orientsexual.pdf. Acesso em: 30 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Brasília: MS/Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2022/hiv-aids/boletim_hiv_aids_-2022_internet_31-01-23.pdf/view. Acesso em: 21 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Brasília: Sinasc, 2023. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=2132339. Acesso em: 21 nov. 2023.

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/Semtec, 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf. Acesso em: 24 nov. 2023.

CHRISTODOULOU, Daisy. Seven myths about education. Londres: Routledge, 2014.

DEWEY, John. A escola e a sociedade: a criança e o currículo. Lisboa: Relógio D´Água, 2002.

FIORIN, Bruna Pereira Alves; PAVÃO, Silvia Maria de Oliveira. Qualidade na educação na perspectiva da inclusão. Revista Ibero-americana de Educação, São Paulo, v. 71, nº 2, p. 129-144, 2016. Disponível em: https://rieoei.org/historico/documentos/rie71_2a07.pdf. Acesso em: 21 fev. 2024.

FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL (FMCSV). Relatório Primeira Infância Primeiro. Vitória: FMCSV, 2022. Disponível em: https://fmcsv.datapedia.info/embed/pdf/RmzVnJ8LKN2AQZPyeWPgWD130v54qY7M. Acesso em: 15 jul. 2024.

FURLANI, Jimena. Encarar o desafio da educação sexual na escola. In: PARANÁ. Secretaria de Educação. Sexualidade. Curitiba: SEED, 2009.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

GENTILI, Pablo. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma educacional do neoliberalismo. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

GOMES, Nilma Lino. Educação e relações raciais: refletindo sobre algumas estratégias de atuação. In: MUNANGA, Kabengele (org.). Superando o racismo na escola. 2ª ed. Brasília: MEC/Secad, 2005. p. 143-154.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Brasileiro de 2022. Cachoeiro de Itapemirim/ES. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/cachoeiro-de-itapemirim.html. Acesso em: 21 fev. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde: 2019: saúde sexual e reprodutiva - Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro, IBGE, 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html. Acesso em: 21 nov. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Rio de Janeiro: IBGE, s/d. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html. Acesso em: 29 jul. 2024.

MANZATO, Antonio; SANTOS, Adriana. A elaboração de questionários na pesquisa quantitativa. São Paulo: Unesp/Ibilce/Departamento de Ciência de Computação e Estatística, 2012. Disponível em: https://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf. Acesso em: 03 ago. 2023.

MEYER, Dagmar. Gênero e educação: teoria e política. In: LOURO, Guacira et al. (org.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo em educação. 8ª ed. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 9-27.

MURCHO, Desidério. Os novos paradigmas da educação. Jornal Público, Lisboa, 29 jan. 2002. Disponível em: https://www.publico.pt/2002/01/29/jornal/os-novos-paradigmas-da-educacao-166875. Acesso em: 01 ago. 2023.

OLIVEIRA, Dora Lúcia de. A 'nova' saúde pública e a promoção da saúde via educação: entre a tradição e a inovação. Revista Latino-Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 13, p. 423-431, 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rlae/a/WPsnmqX4hMwLQswcbHvxtkQ/abstract/?lang=pt. Acesso em: 20 fev. 2024.

OLIVEIRA, Silvia Andréia Zanelato de Pieri; ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto de. Educação para o mercado de trabalho: impasses e contradições. In: ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto de; FERNANDES, Sônia Regina Souza (org.). Políticas, educação e processos pedagógicos contemporâneos no Brasil. Campinas: Mercado de Letras, 2011. Disponível em: https://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/2222. Acesso em: 20 fev. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Report on global sexually transmitted infection surveillance 2013. Genebra: WHO, 2014. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/report-on-global-sexually-transmitted-infection-surveillance-2013. Acesso em: 17 out. 2023.

PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. 2ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.

PATTO, Maria Helena Souza. Exercícios de indignação: escritos de Educação e Psicologia. São Paulo: Instituto de Psicologia/USP, 2022.

PINÍ, Fábio Ribeiro Oliveira. Pedagogia do Oprimido e sua relação com a Educação em Direitos Humanos. In: PADILHA, Paulo Roberto et al. (org.). 50 olhares sobre os 50 anos da Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2019.

RATTS, Alex Prudêncio. Corporeidade e diferença na Geografia Escolar e na Geografia da Escola: uma abordagem interseccional de raça, etnia, gênero e sexualidade no espaço educacional. Terra Livre, v. 1, nº 46, p. 114-141, 2018. Disponível em: https://publicacoes.agb.org.br/index.php/terralivre/article/view/680. Acesso em: 19 nov. 2023.

ROSA, Chaiane; LOPES, Nataliza; CARBELLO, Sandra. Expansão, democratização e a qualidade da Educação Básica no Brasil. Poíesis Pedagógica, Catalão, v. 13, nº 1, p. 162-179, 2015.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 2018. [Publicado originalmente em 1762].

SAVEGNAGO, Sandra; ARPINI, Delsuí. Conversando sobre sexualidade na família: olhares de meninas de grupos populares. Caderno de Pesquisas, São Paulo, v. 43, nº 150, p. 924-947, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/mF65NKfPwGNbqxxrbLqJmQr/abstract/?lang=pt. Acesso em: 15 nov. 2023.

ESPÍRITO SANTO. Secretaria da Saúde. Boletim Epidemiológico. 2ª ed. Vitória: SESA, 2019. Disponível em: https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Documentos/Boletim%20Epidemiol%C3%B3gico%202%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A2o.pdf. Acesso em: 21 fev. 2024.

SKINNER, Burrhus. Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Flores, 2003.

SOUSA, Fabiana. Resistir para existir: aportes freirianos para uma educação sexual transgressora e emancipadora. Praxis Educativa, Ponta Grossa, v. 16, 2021.

SUEN, Yiu Tung et al. Effects of general and sexual minority-specific covid-19-related stressors on the mental health of lesbian, gay, and bisexual people in Hong Kong. Psychiatry Research, Amsterdam, v. 292, 2020. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32862107/. Acesso em: 02 ago. 2024.

TORRANO, Bruna; OLIVEIRA, Stephanie. Aspectos e espectros na formação da personalidade: sexualidade e competências socioemocionais. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/items/4647cf3c-fce8-4815-86be-9fcdf0bb8dfd. Acesso em: 02 ago. 2024.

Publicado em 27 de agosto de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

REZENDE, Nicollas Gonçalves de; SOBREIRA, Mariana Piteres; LOPES, Tatiana da Silva. Sexualidade: a escola como espaço para reflexão e discussão. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 32, 27 de agosto de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/32/sexualidade-a-escola-como-espaco-para-reflexao-e-discussao

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.