A dança como ferramenta inclusiva: avaliação das práticas de Educação Física para alunos com deficiência sob a perspectiva dos pais

Roberto Bernardes Junior

Doutorando e mestre em Administração de Empresas (UNIP), graduado em Matemática (Univesp), Administração (Rio Branco), Contabilidade (Unifatecie), Engenharia Mecânica (UMC), Pedagogia (Facel) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Unifatecie), docente no Centro Paula Souza e na Prefeitura de São Paulo

Dentro do contexto da Educação Física Inclusiva nas escolas, observa-se uma dualidade entre a criação de um senso de pertencimento e participação de pessoas com deficiência (PCD) e o surgimento de sentimentos de isolamento social e exclusão, como demonstrado por Goodwin e Watkinson (2000). Segundo Haegele (2019), a Educação Física desempenha papel crucial na promoção de um ambiente inclusivo, mas isso, como relatado por Hutzler et al. (2019), exige treinamento e competência profissional para o desenvolvimento de atividades que atendam às necessidades específicas dos alunos.

Historicamente, a Educação Física muitas vezes falhou em incluir de maneira adequada alunos com deficiência, resultando em experiências negativas que podem levar à marginalização e exclusão, conforme apontado por Hutzler et al. (2019). No entanto, como revelam Jerlinder et al. (2010), há um movimento crescente em direção à inclusão, em que práticas pedagógicas são adaptadas para garantir a participação significativa de todos os alunos, independentemente de suas habilidades. Esse movimento, segundo Pocock e Miyahara (2018) e Tarantino e Neville (2023), requer uma mudança de paradigma na forma de planejar e implementar atividades físicas, demandando que os profissionais de Educação Física adquiram novas competências e sensibilidades.

Nesse contexto, como demonstrado por Desportes et al. (2022), a dança emerge como atividade inclusiva de destaque. Adaptando-se às necessidades individuais dos alunos, pode promover o desenvolvimento sociomotor, cognitivo e emocional (Pushkarenko et al., 2023). Diferentemente de muitas outras atividades físicas, segundo Fortin et al. (2023), a dança não apenas permite como incentiva a expressão pessoal e a comunicação não verbal. Jerlinder et al. (2010) e Teixeira-Machado et al. (2019) destacam que essa forma de comunicação pode ser especialmente benéfica para alunos com dificuldades de comunicação ou mobilidade.

Segundo Goodwin e Watkinson (2000), a inclusão por meio da dança também contribui para o desenvolvimento de competências sociais. De acordo com Tarantino e Neville (2023), ao participar de atividades de dança, os alunos aprendem a trabalhar em equipe, a respeitar o espaço e o ritmo dos colegas e a desenvolver empatia. Essas experiências, como elucidam Beselt et al. (2023) e Sarupuri et al. (2024), não apenas fortalecem a coesão do grupo, mas também ajudam a construir um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor para todos, independentemente das habilidades individuais.

O papel da Educação Física na promoção da inclusão é, portanto, multifacetado, indo além do desenvolvimento físico para abranger aspectos emocionais e sociais fundamentais ao bem-estar geral dos alunos (Koch et al., 2019; Pushkarenko et al., 2023). A dança, em particular, oferece uma plataforma privilegiada para essa inclusão, pois permite que os alunos explorem e expressem suas identidades de maneira segura. Além disso, segundo Beselt et al. (2023), as atividades de dança podem ser facilmente adaptadas para atender a uma ampla variedade de necessidades, desde ajustes simples no ritmo e na complexidade dos movimentos até o uso de tecnologias assistivas para alunos com deficiências mais significativas (Hewston et al., 2021; Teixeira-Machado et al., 2019).

Beselt et al. (2023) ressaltam que a inclusão no contexto escolar vai além da mera presença física de alunos com deficiência; Fortin et al. (2023) complementam que ela requer integração efetiva e desenvolvimento holístico dos estudantes, incluindo aspectos sociomotores, cognitivos e emocionais. Nesse cenário, a dança se apresenta como ferramenta poderosa, adaptando-se a diversas necessidades e promovendo um ambiente inclusivo (Sarupuri et al., 2024). Estudos demonstram que a prática da dança pode contribuir significativamente para o desenvolvimento social e emocional dos alunos, criando uma atmosfera favorável à inclusão e ao aprendizado cooperativo (Desportes et al., 2022; Hutzler et al., 2019).

Apesar do reconhecimento da importância da dança e de outras atividades físicas inclusivas, sua implementação eficaz nas escolas ainda enfrenta desafios relevantes. Entre eles destacam-se a falta de treinamento específico para professores, a infraestrutura inadequada e a necessidade de currículos adaptados. Soma-se a isso a carência de frameworks claros e empiricamente validados que orientem a prática inclusiva da dança nas escolas e revelem seu impacto sobre a inclusão dos alunos.

Este estudo busca explorar o papel da dança como ferramenta inclusiva na educação física escolar, com foco na integração de PCD. Diferentemente de abordagens anteriores, propõe-se aqui uma investigação empírica em escolas que já implementam práticas de dança inclusiva. O objetivo é analisar o impacto dessas práticas sobre a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação física, sob a perspectiva dos pais, avaliando como diferentes variáveis influenciam esse processo e quais são as percepções parentais acerca do desenvolvimento sociomotor, cognitivo e emocional de seus filhos, bem como de sua interação social e aceitação no ambiente escolar.

O papel da Educação Física na inclusão de PCD

A Educação Física revela seu papel fundamental na educação e no desenvolvimento do aluno de forma global, envolvendo corpo e mente de maneira integrada, promovendo bem-estar, saúde e autoestima, além de fomentar a cooperação, a comunicação e a interação entre os discentes, como apontam Kalaja et al. (2012) e Bessa et al. (2021). Kalaja et al. (2012) destacam que, com isso, cria-se um ambiente inclusivo e acessível ao PCD, pois, ao mesmo tempo que se desenvolvem as habilidades corporais por meio da ênfase no movimento, exploram-se também as competências sociais em grupo, como complementam Linda Rikard e Banville (2006), integrando de forma eficaz os participantes da aula.

O espaço e a expressão emocional trabalhados nas aulas, segundo Bailey (2006), favorecem a superação de barreiras criadas pelas diferenças, conectando as pessoas e facilitando a aceitação e a cooperação. Entretanto, aumenta a necessidade de formação e competência do profissional de Educação Física no atendimento a necessidades específicas do PCD e de um olhar mais atento, como revelado por Kalaja et al. (2012), bem como a promoção de atividades que permitam a construção dessa cooperação e o desenvolvimento de competências interpessoais, acrescentam Linda Rikard e Banville (2006).

Benefícios da dança para PCD

A dança é uma atividade que pode proporcionar uma série de benefícios para PCD, nos âmbitos sociomotor, cognitivo e emocional, de forma integrada ao grupo, como citado por Koch et al. (2019) e May et al. (2021). Bessa et al. (2021) revelam que tais construções vão além do desenvolvimento individual dos alunos, favorecendo vínculos e cooperação, o que cria um terreno fértil para a aceitação e, consequentemente, a inclusão:

- Desenvolvimento sociomotor: a dança pode contribuir para a coordenação motora, o equilíbrio e a agilidade dos alunos, auxiliando na superação de obstáculos físicos e no aprimoramento de habilidades motoras, como demonstram Koch et al. (2019) e May et al. (2021).

- Desenvolvimento cognitivo: a dança pode favorecer a concentração, a memória e a capacidade de resolução de problemas dos alunos, ampliando seu potencial de aprendizagem e adaptação, como evidenciam Hewston et al. (2021).

- Desenvolvimento emocional: a dança pode fortalecer a autoconfiança, a autoestima e a expressão emocional dos alunos, auxiliando-os a superar obstáculos emocionais e a desenvolver habilidades sociais, conforme apontam Linda Rikard & Banville (2006).

- Cooperação e vínculos: a dança pode estimular a cooperação e a interação entre os alunos, promovendo vínculos e contribuindo para a superação de obstáculos pessoais, como mostram Bessa et al. (2021). Além disso, segundo Kalaja et al. (2012), pode favorecer o desenvolvimento de habilidades sociais, como comunicação, empatia e resolução de conflitos.

- Conectividade e inclusão: a dança pode contribuir para um ambiente mais inclusivo e acessível para PCD, promovendo a conectividade e a interação entre os alunos, independentemente de suas habilidades ou limitações, como revelam Koch et al. (2019) e Linda Rikard & Banville (2006).

Estratégias para a inclusão de PCD na dança

A dança, para Bailey (2006), exerce papel fundamental de inclusão para a pessoa com deficiência (PCD), criando acesso à medida que o professor de Educação Física adapta a atividade e utiliza estratégias pedagógicas voltadas ao desenvolvimento e à promoção da cooperação. Para tanto, segundo Teixeira-Machado et al. (2019), é necessário, por meio de:

- Adaptação do espaço: criação de um espaço físico acessível e adequado às necessidades individuais dos alunos, permitindo que todos participem plenamente da aula de dança.

- Adaptação do conteúdo: flexibilidade no conteúdo da aula de dança, possibilitando que os alunos aprendam e se desenvolvam ao próprio ritmo, independentemente de suas habilidades ou limitações.

- Uso de recursos adaptados: emprego de recursos adaptados, como cadeiras de rodas, equipamentos ergonômicos ou tecnologias assistivas, para garantir a participação de todos e proporcionar uma experiência de dança mais inclusiva.

- Abordagem personalizada: adotar uma abordagem para cada aluno, considerando suas necessidades, habilidades e objetivos, para assegurar que todos se beneficiem da dança de forma significativa.

- Colaboração e suporte: incentivar a colaboração e o suporte entre professores de Educação Física, alunos e famílias, garantindo que todos sejam apoiados e acompanhem os objetivos da aula de dança.

Hewston et al. (2021) afirmam que a adoção de estratégias inclusivas na dança contribui para a criação de um ambiente mais acessível e acolhedor para pessoas com deficiência (PCD), favorecendo sua participação plena. De forma complementar, Linda Rikard e Banville (2006) destacam que tais estratégias permitem que todos os alunos se beneficiem da atividade e se desenvolvam de forma integral.

Variáveis que influenciam a inclusão por meio da dança

Bautista et al. (2024) propõem uma categorização das variáveis que influenciam a inclusão de PCD nas aulas de dança, dividindo-as em externas e internas. Segundo os autores, essa classificação auxilia na compreensão de quais aspectos dependem do contexto e quais estão relacionados aos próprios indivíduos, promovendo um ambiente mais inclusivo. No estudo, o Quadro 1 apresenta essas categorias e códigos identificados.

Quadro 1: Categorias e respectivos códigos

Grupos temáticos | Tema | Categoria | Código |

Categorias externas (EXT) | Famílias (F) | Relação pai-filho (PCR) | EXT-F-PCR |

Status socioeconômico (SEC) | EXT-F-SEC | ||

Centros educacionais (EC) | Número de alunos por sala (NSC) | EXT-EC-NSC | |

Sistema educacional (ES) | EXT-EC-ES | ||

Espaço da sala de aula (CS) | EXT-EC-CS | ||

Categorias internas (INT) | Recursos gerais (GR) | Exploração (E) | INT-GR-E |

Surpresa (S) | INT-GR-S | ||

Atitudes dos professores (AT) | INT-GR-AT | ||

Conexões entre disciplinas (CD) | INT-GR-CD | ||

Trabalho de campo (FW) | Estudantes (S) | Reação (R) | FW-S-R |

Interações aluno-aluno (SSI) | FW-S-SSI | ||

Coeducação (CE) | FW-S-CE | ||

Professores (T) | Avaliação das atividades de movimento e dança (AMDA) | FW-T-AMDA | |

Avaliação de atividades envolvendo contato corporal (ABC) | FW-T-ABC | ||

Avaliação de atividades musicais (AMA) | FW-T-AMA |

Este estudo analisa cada uma dessas influências para verificar seu impacto na inclusão de PCD nas aulas de dança. A partir das respostas coletadas, será possível propor um framework que auxilie na implementação de práticas inclusivas nas escolas.

Metodologia

Este estudo utiliza um desenho de pesquisa quantitativa para avaliar o impacto das práticas de dança nas aulas de Educação Física sobre a inclusão de alunos com deficiência (PCD). A pesquisa será conduzida em dez escolas de São Paulo que já implementam a dança com objetivo inclusivo em suas aulas de educação física. Os dados serão coletados por meio de um survey aplicado a alunos e a seus pais.

- Alunos: estudantes de escolas que praticam dança nas aulas de Educação Física, incluindo alunos com e sem deficiência.

- Pais: pais ou responsáveis pelos alunos participantes, que fornecerão uma perspectiva adicional sobre o impacto das práticas inclusivas.

Será desenvolvido um questionário com base nas categorias e códigos apresentados no Quadro 1 do estudo de Bautista et al. (2024). O questionário incluirá perguntas sobre:

- Categorias externas: relação pai-filho, status socioeconômico, número de alunos por sala, sistema educacional e espaço da sala de aula.

- Categorias internas: exploração, surpresa, atitudes dos professores, conexões entre disciplinas, reações dos estudantes, interações aluno-aluno, coeducação e avaliação das atividades de movimento e dança.

O survey foi distribuído nas três escolas selecionadas. Um questionário impresso foi entregue ou um link para preenchimento online foi enviado, de acordo com a preferência dos participantes. Os dados coletados são analisados utilizando o software SmartPLS, que permite a modelagem de equações estruturais (PLS-SEM). Esse método possibilita avaliar o grau de dependência entre as variáveis categorizadas e identificar os impactos de cada componente na inclusão dos alunos. O estudo foi conduzido seguindo rigorosos princípios éticos, garantindo a confidencialidade e o anonimato dos participantes.

Resultados

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa, destacando as razões para a exclusão de determinadas variáveis do modelo final. Com base na análise do VIF (variance inflation factor), duas métricas foram removidas: EXTFSEC1 e EXTFSEC3, que apresentaram valores de 5,737 e 5,777, respectivamente. Esses altos valores indicam a presença de multicolinearidade significativa, o que pode dificultar a interpretação dos coeficientes das variáveis e comprometer a estabilidade do modelo.

Além disso, a matriz de Cross Loading revelou que essas variáveis apresentavam maior carregamento com a variável "espaço" (-0,512), prejudicando a pesquisa. Outra variável removida foi a FW-T-AMA3, que, embora apresentasse maior carregamento positivo em "Avaliação das atividades", mostrou carregamento negativo em "Recursos" (-0,512). Da mesma forma, a variável INT-GR-AT3, que apresentava maior carregamento em "Recursos" (-0,843), também foi excluída devido ao seu impacto negativo.

Path coefficients

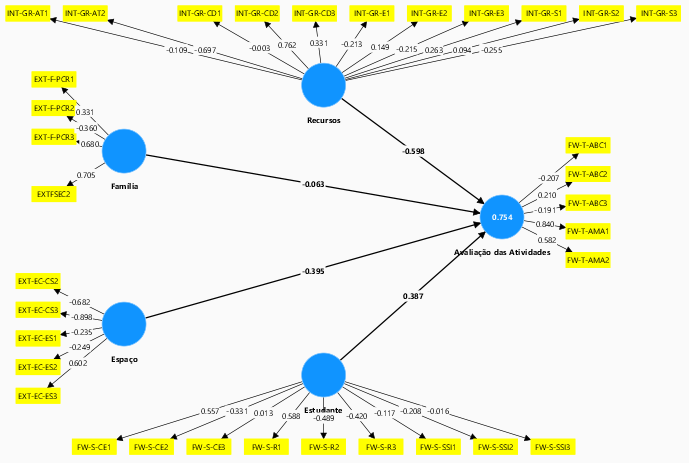

Os coeficientes de caminho (Path coefficients) indicam a força e a direção das relações entre as variáveis latentes no modelo. Os coeficientes foram obtidos conforme o gráfico da Figura 1.

Figura 1: Coeficientes de caminho (path coefficients) feitos no SmartPLS com equações estruturais

- Espaço: o coeficiente de -0,395 indica uma correlação negativa entre "Espaço" e "Avaliação das atividades", sugerindo que um aumento nas preocupações com o espaço está associado a uma avaliação negativa das atividades.

- Estudante: o coeficiente de 0,387 mostra uma correlação positiva, indicando que uma melhor percepção dos estudantes está associada a uma avaliação positiva das atividades.

- Família: com um coeficiente de -0,063, a variável "Família" apresenta influência negativa muito pequena sobre a avaliação das atividades.

- Recursos: O coeficiente de -0,598 indica forte correlação negativa, sugerindo que a percepção de falta de recursos está fortemente associada a uma avaliação negativa das atividades.

Outer Loadings

Os outer loadings indicam a correlação entre as variáveis observadas e suas respectivas variáveis latentes. Os resultados para as métricas analisadas foram:

Tabela 1: Matriz de outer loading

Métrica | Outer Loading |

EXT-EC-CS2 <- Espaço | -0,682 |

EXT-EC-CS3 <- Espaço | -0,898 |

EXT-EC-ES1 <- Espaço | -0,235 |

EXT-EC-ES2 <- Espaço | -0,249 |

EXT-EC-ES3 <- Espaço | 0,602 |

EXT-F-PCR1 <- Família | 0,331 |

EXT-F-PCR2 <- Família | -0,36 |

EXT-F-PCR3 <- Família | 0,68 |

EXTFSEC2 <- Família | 0,705 |

FW-S-CE1 <- Estudante | 0,557 |

FW-S-CE2 <- Estudante | -0,331 |

FW-S-CE3 <- Estudante | 0,013 |

FW-S-R1 <- Estudante | 0,588 |

FW-S-R2 <- Estudante | -0,489 |

FW-S-R3 <- Estudante | -0,42 |

FW-S-SSI1 <- Estudante | -0,117 |

FW-S-SSI2 <- Estudante | -0,208 |

FW-S-SSI3 <- Estudante | -0,016 |

FW-T-ABC1 <- Avaliação das Atividades | -0,207 |

FW-T-ABC2 <- Avaliação das Atividades | 0,21 |

FW-T-ABC3 <- Avaliação das Atividades | -0,191 |

FW-T-AMA1 <- Avaliação das Atividades | 0,84 |

FW-T-AMA2 <- Avaliação das Atividades | 0,582 |

INT-GR-AT1 <- Recursos | -0,109 |

INT-GR-AT2 <- Recursos | -0,697 |

INT-GR-CD1 <- Recursos | -0,003 |

INT-GR-CD2 <- Recursos | 0,762 |

INT-GR-CD3 <- Recursos | 0,331 |

INT-GR-E1 <- Recursos | -0,213 |

INT-GR-E2 <- Recursos | 0,149 |

INT-GR-E3 <- Recursos | -0,215 |

INT-GR-S1 <- Recursos | 0,263 |

INT-GR-S2 <- Recursos | 0,094 |

INT-GR-S3 <- Recursos | -0,255 |

As variáveis observadas com maior carga em suas respectivas variáveis latentes mostram uma forte correlação e indicam a qualidade da construção latente.

Matriz de correlação

A matriz de correlação das variáveis latentes é apresentada abaixo, destacando as relações entre "Avaliação das atividades" e as demais variáveis. Ela confirma as relações encontradas nos coeficientes de caminho, evidenciando a forte correlação positiva entre "Avaliação das atividades" e "Estudante", assim como a forte correlação negativa entre "Avaliação das atividades" e "Recursos":

Tabela 2: Matriz de correlação

Variável latente | Avaliação das atividades | Espaço | Estudante | Família | Recursos |

Avaliação das atividades | 1 | -0,401 | 0,586 | 0,447 | -0,664 |

Espaço | -0,401 | 1 | -0,136 | -0,279 | -0,048 |

Estudante | 0,586 | -0,136 | 1 | 0,406 | -0,286 |

Família | 0,447 | -0,279 | 0,406 | 1 | -0,406 |

Recursos | -0,664 | -0,048 | -0,286 | -0,406 | 1 |

R-Square

O valor do R-square indica a proporção da variância da variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes no modelo. Os valores de R-square e R-square adjusted para "Avaliação das atividades" apresenta um R-square de 0,754 indica que 75,4% da variância na "Avaliação das atividades" são explicados pelas variáveis independentes "Espaço", "Estudante", "Família" e "Recursos".

F-Square

Os valores de f-square indicam o tamanho do efeito de cada variável independente na variável dependente. Os valores de f-square para as relações com "Avaliação das atividades" estão na Tabela 3.

Tabela 3: Matriz F-Square

Variável independente | F-square |

Espaço -> Avaliação das atividades | 0,563 |

Estudante -> Avaliação das atividades | 0,496 |

Família -> Avaliação das atividades | 0,011 |

Recursos -> Avaliação das atividades | 1,143 |

(1) Espaço: Um f-square de 0,563 indica um efeito médio da variável "Espaço" na "Avaliação das atividades".

(2) Estudante: Um f-square de 0,496 indica um efeito médio da variável "Estudante" na "Avaliação das atividades".

(3) Família: Um f-square de 0,011 indica um efeito muito pequeno da variável "Família" na "Avaliação das atividades".

(4) Recursos: Um f-square de 1,143 indica um efeito grande da variável "Recursos" na "Avaliação das atividades".

Os resultados mostram que as variáveis "Espaço" e "Recursos" exercem uma forte influência negativa sobre a "Avaliação das atividades", enquanto a variável "Estudante" exerce uma influência positiva. A variável "Família" não apresenta influência significativa. Esses resultados sugerem que melhorias no espaço físico e nos recursos disponíveis podem contribuir para uma melhor avaliação das atividades.

Análise

Com base no artigo e nos resultados apresentados, é possível analisar as influências das variáveis na avaliação das atividades de movimento e dança, especialmente no contexto da inclusão de pessoas com deficiência (PCD) nas aulas de Educação Física.

Espaço e recursos (influência negativa forte)

Haegele (2019) explica que a teoria da inclusão efetiva destaca a forte influência negativa do espaço e dos recursos na avaliação das atividades de dança, ao enfatizar a importância de um ambiente adequado para garantir a participação plena de todos os alunos. De forma complementar, Hutzler et al. (2019) ressaltam que recursos apropriados são fundamentais para promover práticas inclusivas.

Quando o espaço é limitado ou inadequado e os recursos são insuficientes, surgem barreiras físicas e práticas que dificultam a participação efetiva de PCD nas atividades de dança. Bautista et al. (2024) apontam essas barreiras como um dos principais desafios na implementação de aulas inclusivas, enquanto Beselt et al. (2023) enfatizam o impacto negativo que a ausência de recursos adequados exerce sobre a aprendizagem.

Essa relação negativa está alinhada com os desafios mencionados na introdução do artigo. Beselt et al. (2023) identificam a "infraestrutura inadequada" como uma das barreiras a serem superadas para a implementação eficaz de práticas inclusivas nas escolas, e Sarupuri et al. (2024) reforçam essa perspectiva ao destacar as dificuldades estruturais enfrentadas pelos professores. Além disso, Haegele (2019) observa que a falta de espaço adequado limita a adaptação das atividades às necessidades dos alunos com deficiência, enquanto Hutzler et al. (2019) afirmam que a escassez de recursos reduz significativamente as possibilidades de inclusão plena.

Família (influência não significativa)

Koch et al. (2019) explicam que a dança promove benefícios sociomotores, cognitivos e emocionais, desenvolvidos principalmente no contexto escolar, o que ajuda a compreender a falta de influência significativa da família na avaliação das atividades de dança. May et al. (2021) complementam essa perspectiva ao destacar que a dança, por sua natureza intrínseca, estimula o desenvolvimento individual e a expressão pessoal dos alunos.

Essa descoberta sugere que as atividades de dança na educação física têm o potencial de transcender as influências familiares, oferecendo um espaço onde todos os alunos, independentemente de seu background, possam se beneficiar igualmente. Beselt et al. (2023) reforçam essa ideia ao afirmar que a dança pode ser uma ferramenta poderosa para a inclusão, enquanto Fortin et al. (2023) apontam sua capacidade de se adaptar a diversas necessidades individuais, e Sarupuri et al. (2024) destacam seu papel na promoção de ambientes mais inclusivos.

Estudante (influência positiva)

Koch et al. (2019) afirmam que a dança é uma atividade centrada no aluno, promovendo o desenvolvimento individual e a expressão pessoal. May et al. (2021) complementam essa perspectiva ao destacar os benefícios sociomotores, cognitivos e emocionais que a dança oferece a pessoas com deficiência (PCD), reforçando a influência positiva da variável "Estudante" na avaliação das atividades de dança.

Teixeira-Machado et al. (2019) explicam essa relação positiva por meio da teoria da autodeterminação aplicada à educação física inclusiva, apontando que, quando os alunos têm a oportunidade de se expressar por meio da dança, há um aumento em sua motivação intrínseca e senso de competência, resultando em avaliações mais positivas da atividade.

Além disso, Bessa et al. (2021) observam que a dança promove cooperação e interação entre os alunos, criando vínculos e auxiliando na superação de obstáculos pessoais. Kalaja et al. (2012) reforçam essa visão ao destacar o papel da dança na construção de relações interpessoais. Koch et al. (2019) também apontam que a dança favorece a conectividade entre os participantes, enquanto Linda Rikard e Banville (2006) afirmam que essa atividade contribui para um ambiente mais inclusivo e acessível para PCD, independentemente de suas habilidades ou limitações.

Esses resultados, conforme indicado pelos autores mencionados, destacam a importância de investir em espaços adequados e recursos suficientes para maximizar os benefícios das atividades de dança na Educação Física Inclusiva. Ao mesmo tempo, reforçam o potencial da dança como ferramenta de inclusão centrada no aluno, capaz de promover desenvolvimento individual e interação social, independentemente do background familiar ou das limitações físicas dos estudantes.

Conclusão

Este estudo explorou o papel da dança como ferramenta inclusiva na Educação Física escolar, com foco na integração de pessoas com deficiência (PCD). Por meio de uma abordagem empírica em escolas que já implementam práticas de dança inclusiva, buscou-se analisar o impacto dessas práticas sobre a inclusão de alunos com deficiência, sob a perspectiva dos pais.

Os resultados destacaram a importância de investir em espaços adequados e em recursos suficientes para maximizar os benefícios das atividades de dança na Educação Física Inclusiva. A forte influência negativa do espaço e dos recursos na avaliação das atividades evidencia que barreiras físicas e práticas podem dificultar a participação efetiva das PCD. Essa constatação está alinhada com a teoria da inclusão efetiva, que enfatiza a necessidade de um ambiente acessível e adaptado para promover a participação plena de todos os alunos.

Por outro lado, a ausência de influência significativa da família na avaliação das atividades de dança sugere que essa prática tem o potencial de transcender as influências familiares, oferecendo um espaço em que todos os alunos, independentemente de seu background, podem se beneficiar igualmente. Isso reforça a ideia de que a dança pode ser uma ferramenta poderosa para a inclusão, adaptando-se a diversas necessidades individuais e promovendo um ambiente acolhedor.

Além disso, a influência positiva da variável "Estudante" na avaliação das atividades de dança corrobora a natureza da dança como uma atividade centrada no aluno, que promove o desenvolvimento individual e a expressão pessoal. Essa relação positiva pode ser explicada pela teoria da autodeterminação, segundo a qual a oportunidade de se expressar por meio da dança aumenta a motivação intrínseca e o senso de competência dos alunos.

Em suma, este estudo cumpriu seu objetivo ao analisar o impacto das práticas de dança nas aulas de educação física sobre a inclusão de alunos com deficiência, sob a perspectiva dos pais. Os resultados evidenciam que a dança possui grande potencial como ferramenta inclusiva, desde que barreiras relacionadas ao espaço e aos recursos sejam superadas. Além disso, a dança parece transcender as influências familiares, oferecendo um ambiente propício ao desenvolvimento individual e à interação social de todos os alunos.

Limitações e recomendações

Uma limitação deste estudo é sua abrangência geográfica, restrita a dez escolas em São Paulo. Estudos futuros poderiam ampliar a amostra para outras regiões, a fim de obter uma visão mais completa do fenômeno. Além disso, a coleta de dados exclusivamente por meio de survey restringe a compreensão de nuances e experiências individuais. Recomenda-se a incorporação de métodos qualitativos, como entrevistas e observações, para complementar os achados.

Sugestões para trabalhos futuros

Para aprofundar a compreensão do papel da dança na inclusão de PCD, sugere-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento dos alunos ao longo do tempo. Também seria interessante investigar a perspectiva dos próprios alunos com deficiência, assim como a visão dos professores de Educação Física, a fim de obter uma compreensão mais holística do fenômeno.

Adicionalmente, a proposição de um framework teórico-prático que oriente a implementação de práticas inclusivas de dança nas escolas poderia constituir uma contribuição relevante para a área. Esse framework poderia auxiliar os profissionais de educação física a superar os desafios encontrados e a maximizar os benefícios da dança para a inclusão de PCD.

Referências

BAILEY, R. Physical Education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. Journal of School Health, v. 76, nº 8, p. 397-401, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2006.00132.x. Acesso em: 30 ago. 2024.

BAUTISTA, J.; GÓMEZ, L.; MADRID VIVAR, D.; MARÍA, A.; OLAYA, D. Improving student-student interactions in early childhood classrooms using inclusive dance activities. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1080/14647893.2024.2371908. Acesso em: 30 ago. 2024.

BESELT, L. J.; McDONOUGH, M. H.; WALSH, C. A.; KENNY, S. J. Experiences with social support among older adult women participating in gay square dancing. Psychology of Sport and Exercise, v. 67, p. 102443, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/J.PSYCHSPORT.2023.102443. Acesso em: 30 ago. 2024.

BESSA, C.; HASTIE, P.; ROSADO, A.; MESQUITA, I. Sport education and traditional teaching: Influence on students’ empowerment and self-confidence in high school Physical Education classes. Sustainability, v. 13, nº 2, p. 578, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su13020578. Acesso em: 30 ago. 2024.

DESPORTES, K.; McDERMOTT, K.; BERGNER, Y.; PAYNE, W. “Go[ing] hard... as a woman of color”: A case study examining identity work within a performative dance and computing learning environment. ACM Transactions on Computing Education (TOCE), v. 22, nº 4, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3531000. Acesso em: 30 ago. 2024.

FORTIN, S.; BEAUDRY, L.; CAROLINE, R.; HÉLÈNE, D.; MCKINLEY, P.; TRUDELLE, S.; VAILLANCOURT, G.; SWAINE, B. All dancing bodies matter: six facilitators aiming for inclusion and wellbeing for people with special needs. Research in Dance Education, v. 24, nº 4, p. 392-409, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/14647893.2021.1996471. Acesso em: 30 ago. 2024.

GOODWIN, D. L.; WATKINSON, E. J. Inclusive Physical Education from the perspective of students with physical disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, v. 17, nº 2, p. 144-160, 2000. Disponível em: https://doi.org/10.1123/apaq.17.2.144. Acesso em: 30 ago. 2024.

HAEGELE, J. A. Inclusion illusion: Questioning the inclusiveness of integrated Physical Education. Quest, v. 71, nº 4, p. 387-397, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00336297.2019.1602547. Acesso em: 30 ago. 2024.

HEWSTON, P. et al. Effects of dance on cognitive function in older adults: A systematic review and meta-analysis. Age and Ageing, v. 50, nº 4, p. 1.084-1.092, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1093/ageing/afaa270. Acesso em: 30 ago. 2024.

HUTZLER, Y.; MEIER, S.; REUKER, S.; ZITOMER, M. Attitudes and self-efficacy of Physical Education teachers toward inclusion of children with disabilities: a narrative review of international literature. Physical Education and Sport Pedagogy, v. 24, nº 3, p. 249–266, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1571183. Acesso em: 30 ago. 2024.

JERLINDER, K.; DANERMARK, B.; GILL, P. Swedish primary‐school teachers’ attitudes to inclusion – the case of PE and pupils with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education, v. 25, n. 1, p. 45–57, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1080/08856250903450830. Acesso em: 30 ago. 2024.

KALAJA, S. P.; JAAKKOLA, T. T.; LIUKKONEN, J. O.; DIGELIDIS, N. Development of junior high school students’ fundamental movement skills and physical activity in a naturalistic physical education setting. Physical Education & Sport Pedagogy, v. 17, nº 4, p. 411-428, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1080/17408989.2011.603124. Acesso em: 30 ago. 2024.

KOCH, S. C.; RIEGE, R. F. F.; TISBORN, K.; BIONDO, J.; MARTIN, L.; BEELMANN, A. Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes. A meta-analysis update. Frontiers in Psychology, v. 10, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01806. Acesso em: 30 ago. 2024.

MAY, T. et al. Physical, cognitive, psychological and social effects of dance in children with disabilities: Systematic review and meta-analysis. Disability and Rehabilitation, v. 43, nº 1, p. 13-26, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1615139. Acesso em: 30 ago. 2024.

POCOCK, T.; MIYAHARA, M. Inclusion of students with disability in physical education: A qualitative meta-analysis. International Journal of Inclusive Education, v. 22, nº 7, p. 751-766, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1412508. Acesso em: 30 ago. 2024.

PUSHKARENKO, K.; CAVELL, M.; GOSSE, N.; MICHALOVIC, E. Physical literacy and the participant perspective: Exploring the value of physical literacy according to individuals experiencing disability through composite narratives. Journal of Exercise Science & Fitness, v. 21, nº 3, p. 237-245, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/J.JESF.2023.03.001. Acesso em: 30 ago. 2024.

RIKARD, G. L.; BANVILLE, D. High school student attitudes about physical education. Sport, Education and Society, v. 11, nº 4, p. 385-400, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1080/13573320600924882. Acesso em: 30 ago. 2024.

SARUPURI, B.; KULPA, R.; ARISTIDOU, A.; MULTON, F. Dancing in virtual reality as an inclusive platform for social and physical fitness activities: a survey. Visual Computer, v. 40, nº 6, p. 4.055-4.070, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/S00371-023-03068-6/FIGURES/7. Acesso em: 30 ago. 2024.

TARANTINO, G.; NEVILLE, R. D. Inclusion of children with disabilities and special educational needs in Physical Education: An exploratory study of factors associated with Irish teachers’ attitudes, self-efficacy, and school context. Irish Educational Studies, v. 42, nº 4, p. 487-505, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/03323315.2023.2260999. Acesso em: 30 ago. 2024.

TEIXEIRA-MACHADO, L.; ARIDA, R. M.; JESUS MARI, J. de. Dance for neuroplasticity: A descriptive systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 96, p. 232–240, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.12.010. Acesso em: 30 ago. 2024.

Publicado em 03 de setembro de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

BERNARDES JUNIOR, Roberto. A dança como ferramenta inclusiva: avaliação das práticas de Educação Física para alunos com deficiência sob a perspectiva dos pais. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 33, 3 de setembro de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/33/a-danca-como-ferramenta-inclusiva-avaliacao-das-praticas-de-educacao-fisica-para-alunos-com-deficiencia-sob-a-perspectiva-dos-pais

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.