Utilização de estratégias didáticas inovadoras no processo de ensino/aprendizagem de Citologia em uma escola pública do município de São João do Rio do Peixe/PB

Maria Bezerra de Sousa

Licenciada em Ciências Biológicas (UFCG)

Danielly de Sousa Bezerra

Licenciada em Ciências Biológicas (UFCG), especialista em Ciências Ambientais (FIC), mestra em Ensino (UERN)

José Deomar de Souza Barros

Licenciado em Ciências com habilitação em Biologia e em Química (UFCG), mestre e doutor em Recursos Naturais (UFCG), professor adjunto da UFCG

A informação é peça-chave para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Durante muito tempo, ela pertenceu a minorias situadas no topo da pirâmide social, ou seja, o conhecimento científico encontrava-se restrito a poucos. Atualmente, a escola é um dos espaços mais propícios para a obtenção desse conhecimento e sua posterior difusão, nas mais variadas formas (Rosa; Schimin, 2018). No ambiente escolar, a consolidação das disciplinas biológicas ultrapassou os campos do saber científico e acadêmico, integrando também dimensões educacionais e sociais (Macedo; Lopes, 2002).

A partir disso, sabe-se que os conhecimentos científicos e os saberes prévios adquiridos pelos alunos em seu cotidiano estão diretamente interligados e precisam ser considerados, na medida em que um enriquece e sustenta o outro (Rosa; Schimin, 2018). No ensino de Biologia, observa-se que a consolidação de conteúdos específicos ultrapassa os limites dos saberes científicos e acadêmicos, bem como dos fins puramente educacionais. Desse modo, o uso de metodologias que envolvem atividades práticas permite aos discentes desenvolver maior capacidade de assimilação das temáticas biológicas. Quando o professor promove um ensino baseado nessas metodologias, fortalece as relações professor-aluno e aluno-objeto, validando o processo de ensino-aprendizagem (Macedo; Lopes, 2002).

Nesse contexto, ao tratar dos conteúdos de citologia, observam-se resultados desanimadores, uma vez que, por se tratar de uma temática complexa, os alunos muitas vezes não conseguem associar corretamente os conceitos. Isso acaba levando-os a manter concepções alternativas, distantes da aceitação científica em torno do tema (Carrascosa, 2005). Diante do exposto, nota-se que o processo de ensino-aprendizagem dos discentes do Ensino Médio em relação às temáticas biológicas, em especial ao estudo das células, tende, por vezes, a um ensino superficial, devido à complexidade dos termos e vocábulos próprios da área.

Assim, a utilização de recursos didáticos inovadores no processo de ensino-aprendizagem de citologia configura-se como uma alternativa eficaz para enriquecer as aulas e contribuir para a compreensão dos alunos diante das dificuldades relacionadas a determinadas temáticas. Nesse sentido, a presente pesquisa teve por objetivo avaliar o uso de estratégias didáticas inovadoras como facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem em Citologia.

Este trabalho teve o objetivo de avaliar o uso de estratégias didáticas inovadoras enquanto facilitadores no processo de ensino-aprendizagem em Citologia, além de aplicar questionários visando a verificação do entendimento prévio dos discentes de Ensino Médio em torno do conteúdo de células, comparar as diferentes respostas obtidas e verificar a eficiência dos recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem de citologia.

Referencial teórico

O ensino de Biologia tem evoluído ao longo dos anos, e os profissionais devem estar diariamente comprometidos com a discussão e a coexistência entre ensino e criticidade. Para isso, é preciso aproveitar o conhecimento construído em sala de aula e firmá-lo na formação da autonomia dos estudantes (Borba, 2013).

Para tal fim, muitos docentes e pesquisadores demonstram preocupação com a superficialidade do ensino e acreditam que a Biologia deve seguir caminhos que vão além das funções tradicionalmente impostas pelo currículo escolar. Para eles, os jovens educandos devem ser preparados para enfrentar e resolver os problemas evidentes dos currículos biológicos (Lepienski, 2011).

Nesse contexto, é possível reconhecer, por meio do ensino de Biologia, a importância de compreender o conhecimento científico na formação de estudantes capacitados. Esse processo favorece a ampliação da compreensão e da atuação dos alunos no mundo em que vivem. Para tanto, é preciso focar na construção de prioridades para todas as escolas, baseando-se no investimento em uma sociedade consciente, crítica e decisiva (Borba, 2013).

Diante da relevância do estudo da Citologia, torna-se cada vez mais necessário que, no processo de ensino-aprendizagem, esse conteúdo seja abordado com metodologias diversificadas. Dessa forma, é possível proporcionar melhor compreensão aos alunos e estimular a criatividade dos professores. Nesse sentido, destaca-se que a ação docente é fundamental, pois há necessidade de aprofundar conhecimentos e discutir ações pedagógicas no contexto da sala de aula (Nascimento, 2016).

Assim, evidencia-se a necessidade de professores que, além de possuírem uma formação inicial sólida, busquem cursos de formação continuada, que possibilitem atualização, inovação e produção constante do conhecimento (Linhares; Taschetto, 2011). Isso pode ser constatado em pesquisas realizadas em países do Mercosul, nas quais se verifica que, especificamente em Argentina, Brasil e Uruguai, há um movimento gradual de inserção de ferramentas e estratégias que consideram o contexto educacional (Alliaud; Vezub, 2014).

Caracterização da área de estudo

A presente pesquisa ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Bandarra, situada no distrito de Bandarra, zona rural da cidade de São João do Rio do Peixe, no Estado da Paraíba. A escolha da instituição da rede pública como campo de pesquisa se deu por ser a única do distrito que oferece o componente curricular de Biologia, sendo necessário para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que foram utilizadas estratégias inovadoras que visam o uso de recursos didáticos.

Classificação da pesquisa

Conforme as colocações de Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa classifica-se no que diz respeito à finalidade e abordagem do problema como uma pesquisa aplicada. Com relação aos objetivos, é classificada como uma pesquisa descritiva, e, por fim, quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de um levantamento de dados.

Sujeitos da pesquisa

São alunos regularmente matriculados no Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Bandarra, que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. O estudo contou com a participação de 12 estudantes do 2º ano, os quais demonstraram total interesse e dedicação diante das ações propostas. A escolha da turma ocorreu por apresentar um número amostral significativo, buscando-se averiguar os conhecimentos dos discentes em torno da temática, já que se tratava de conteúdos abordados em anos anteriores, bem como verificar o efeito do uso de recursos didáticos inovadores na aplicação dos diferentes conteúdos.

Análise dos dados

Para a análise dos resultados, foram aplicados dois questionários com os alunos. A partir dessa aplicação, foi possível realizar uma comparação entre os conhecimentos prévios e aqueles construídos mediante ações das intervenções pedagógicas.

Inicialmente, foi aplicado um primeiro questionário (pré-teste) contendo 9 questões, cujo intuito era observar as percepções prévias dos discentes acerca da temática. Em um momento posterior, aplicou-se um segundo questionário (pós-teste) com 16 questões, o qual permitiu a obtenção de informações sobre o conteúdo, possibilitando observar se houve mudanças no entendimento dos discentes mediante as abordagens, bem como verificar a eficiência dos recursos na aprendizagem, com vistas à sua posterior análise.

Resultados e discussão

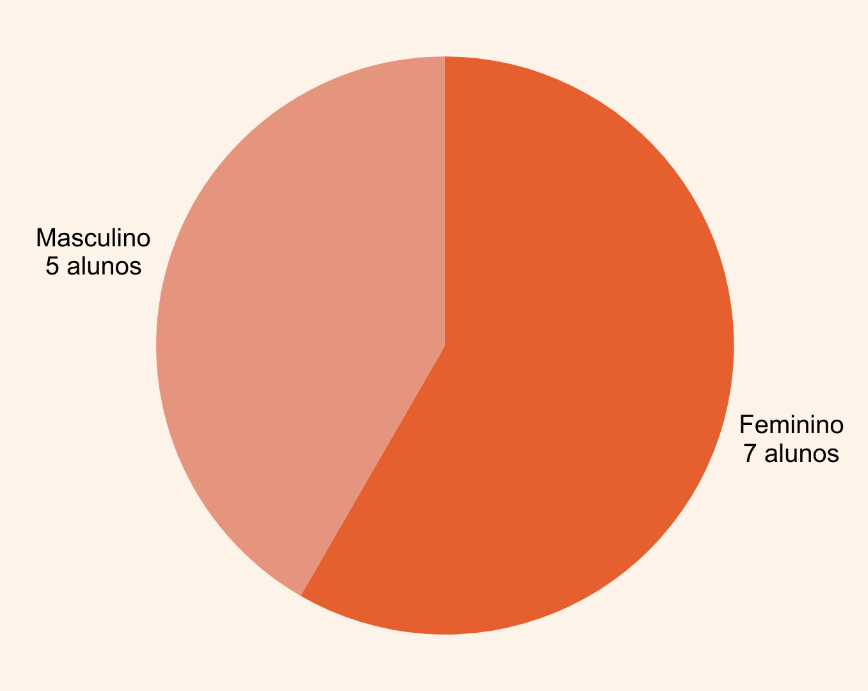

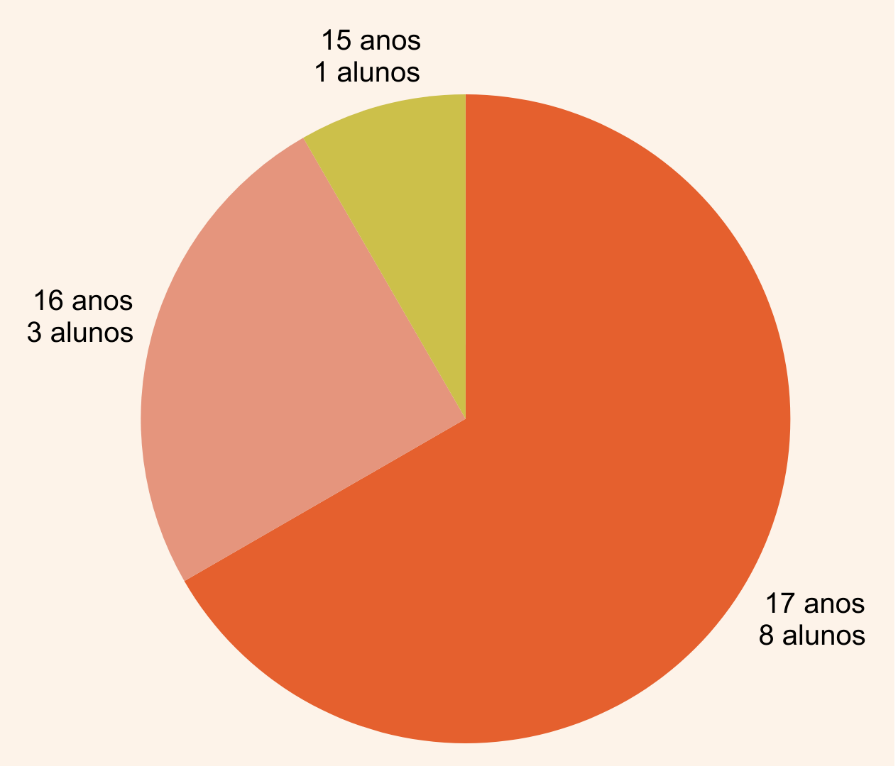

Como forma de caracterizar os alunos participantes da pesquisa, foram realizadas algumas perguntas, como idade e sexo. Dentre os participantes, 5 eram do sexo masculino e 7 do sexo feminino (Gráfico 1), encontrando-se na faixa etária entre 15 e 17 anos (Gráfico 2).

Gráfico 1: Classificação dos alunos

Gráfico 2: Classificação de idade dos alunos

Em uma pesquisa realizada na mesma instituição de ensino, Bezerra (2017) indicou que, dentre os 40 alunos pesquisados, 20 eram do sexo masculino e 20 do sexo feminino, apresentando idade entre 11 e 16 anos.

O pré-teste continha nove questões e apresentava perguntas específicas sobre o conteúdo de Citologia, como forma de verificar se os alunos possuíam acesso a aulas dinamizadas por metodologias ativas mediadoras. O pós-teste apresentou 16 questões, nas quais os alunos puderam demonstrar os conhecimentos construídos por meio das intervenções em torno do conteúdo abordado, bem como verificar a eficiência e a facilitação da compreensão dos conteúdos por meio de aulas interativas. Mediante a aplicação de ambos, foi possível realizar uma comparação entre os dados e demonstrar as mudanças ocorridas.

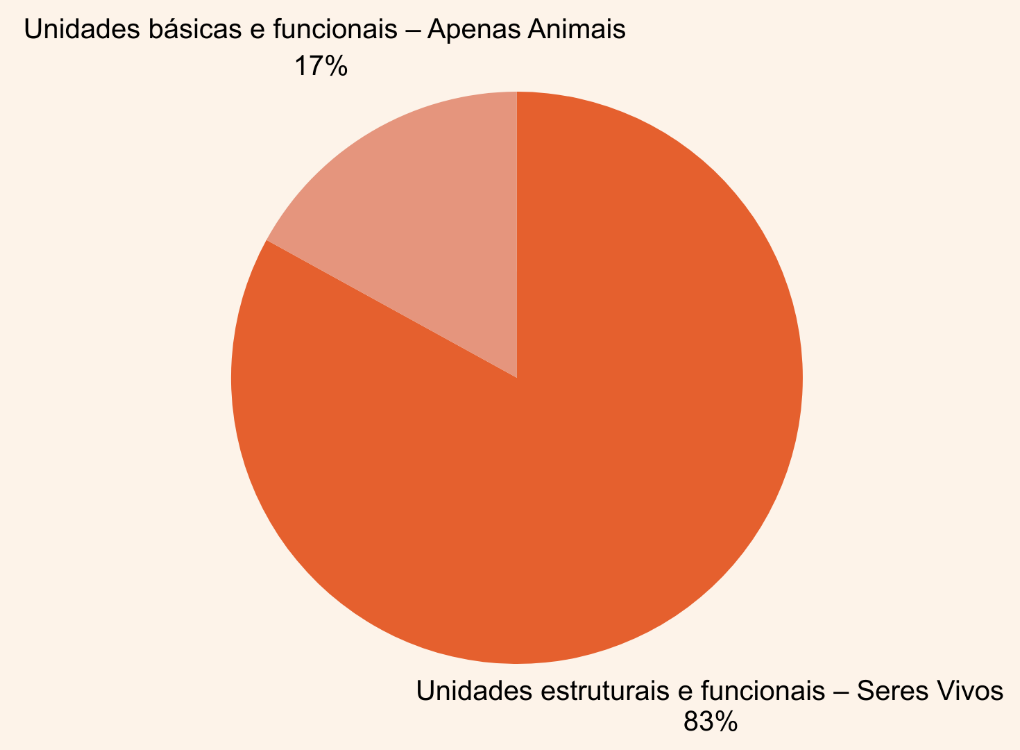

Referente ao conceito de células, no pré-teste, 83% dos envolvidos relacionaram o conceito como sendo unidades estruturais e funcionais que constituem todos os seres vivos, enquanto 17% afirmaram que são unidades básicas e funcionais que compreendem os estudos da biologia e formam apenas os animais (Gráfico 3). Desta forma, observa-se que 10 dos 12 discentes envolvidos na pesquisa entendiam a célula como unidade básica da vida.

Gráfico 3: Conceito de células (pré-teste)

Após as intervenções, frente à aplicação do segundo questionário, 100% dos discentes passaram a relacionar o conceito como sendo a unidade básica de todos os seres vivos, responsável por sua estrutura e função, sendo perceptível o efeito positivo das intervenções para o entendimento dos 17% que antes não associavam o conceito e reforçando a compreensão dos demais acerca do exposto. Junqueira e Carneiro (2012) destacam que as células podem ser definidas como unidades constituintes de todos os seres vivos, as quais podem existir tanto de forma isolada, nos seres unicelulares, quanto formando arranjos ordenados, constituindo o corpo dos seres pluricelulares. Em complemento, Proença (2010) ressalta que as células são estruturas que compõem órgãos e tecidos dos seres vivos, participando de sua estrutura e exercendo funções específicas, sendo, deste modo, a unidade básica dos seres vivos. Dessa forma, Nascimento (2016) demonstra que estudar as células é fundamental para possibilitar a compreensão dos processos vitais, sendo, portanto, um conteúdo básico para o entendimento da biologia.

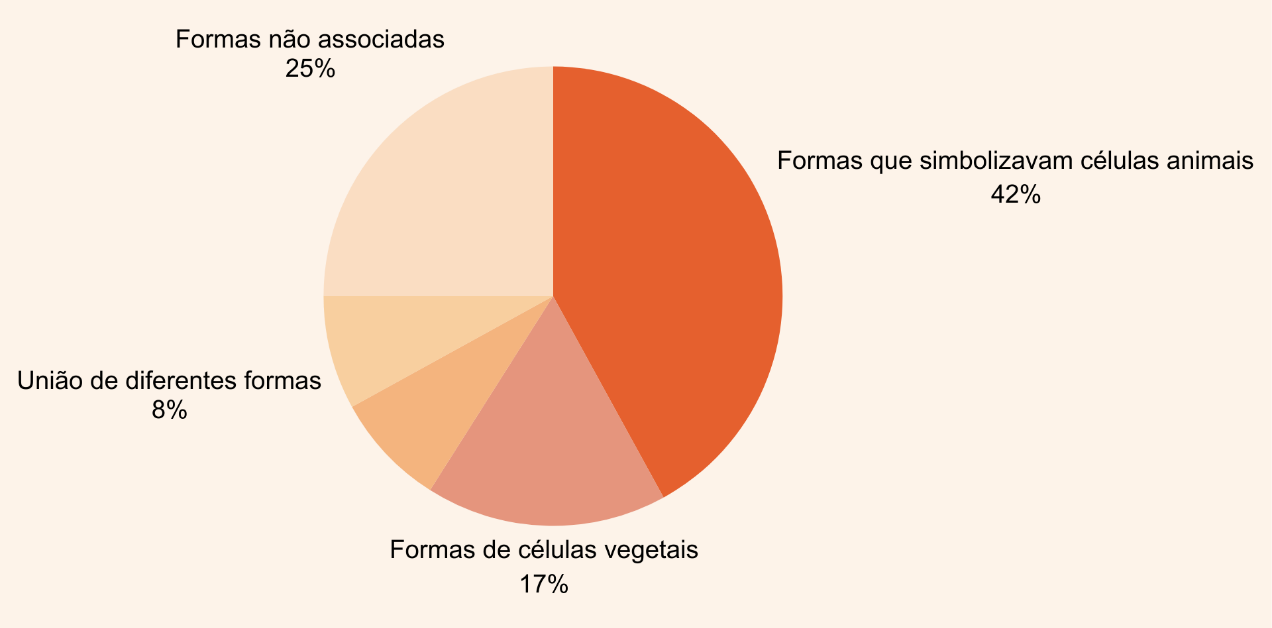

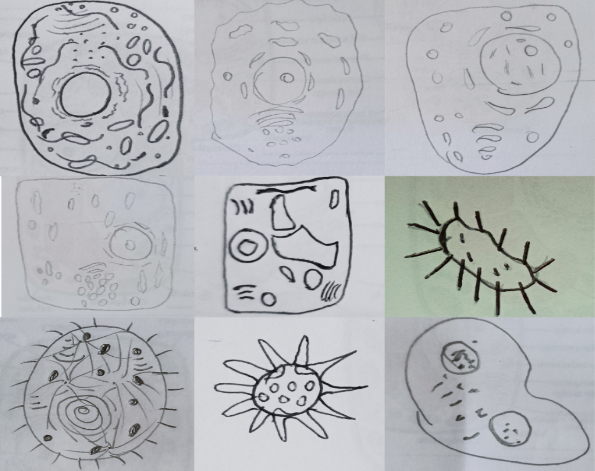

Quando solicitado que os alunos desenhassem imagens que, para eles, representassem uma célula, foi observado que eles reconheciam parcialmente as diferentes formas celulares, sendo possível visualizar que 42% demonstraram formas que simbolizavam células animais; 17% conheciam formas de células vegetais; 8% células bacterianas; 8% demonstraram desenhos que uniam diferentes formas; e 25% criaram formas que não podiam ser associadas (Gráfico 4)

Gráfico 4: Imagens que representassem uma célula (pré-teste)

Apesar de 67% dos desenhos terem uma relação com as formas celulares, pode ser vislumbrado que os mesmos eram vagos e que, apesar de reconhecerem as formas, os discentes não dispunham de segurança sólida sobre as estruturas e os conhecimentos demonstrados. Isso pode ser observado a partir da visualização das imagens a seguir:

Figura 1: Desenhos de células feitos pelos alunos no pré-teste

Segundo Caurio (2011), um dos principais fatores que dificulta o entendimento dos alunos quando o professor trata do ensino da citologia em sala de aula é a ausência de relações entre os conceitos científicos e a aplicação dos mesmos no cotidiano, sendo assim, os discentes não relacionam as formas celulares aos conceitos apresentados. Nesta perspectiva, Santos (2018) afirma que os fenômenos biológicos costumam ser apresentados como definições prontas, isoladas de seu contexto, o que acaba por dificultar a percepção de relação destes com o dia a dia dos estudantes.

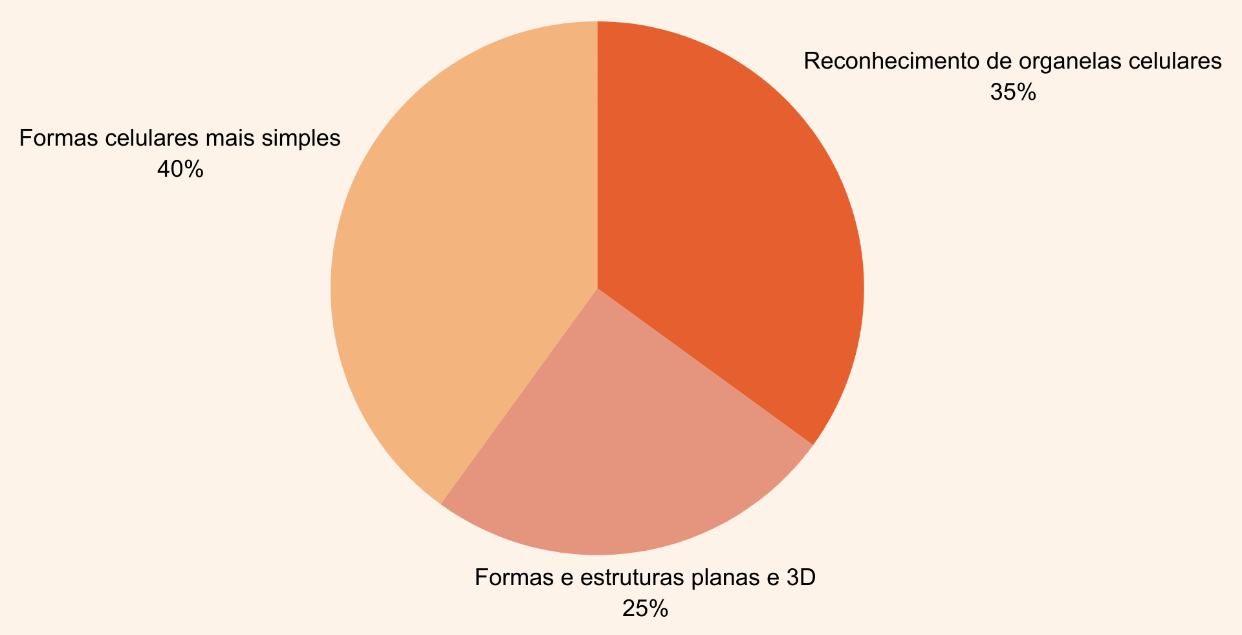

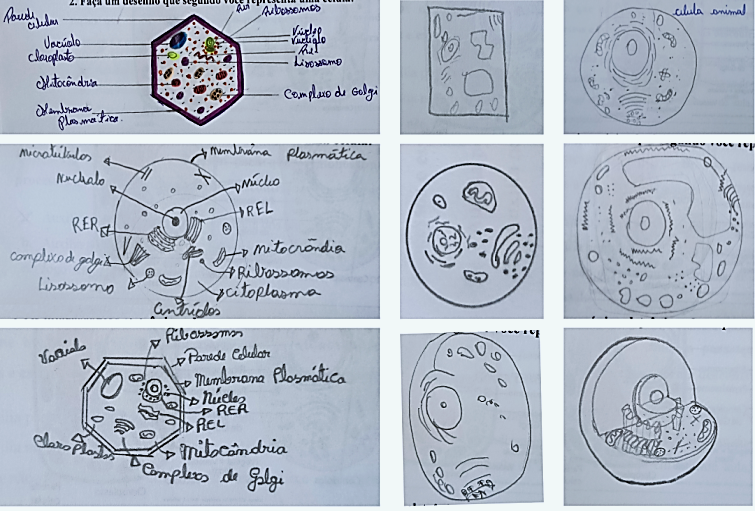

Após as intervenções, foi solicitado novamente aos alunos que desenhassem imagens correspondentes a células eucariontes. Perante isso, pode-se constatar que 35% validaram aquilo que foi cobrado nas intervenções, apresentando imagens e reconhecimento das organelas celulares; 25% mostraram conhecimento sobre as células, apresentando formas e estruturas planas e 3D; por fim, 40% demonstraram reconhecer as formas celulares mais simples, sem muitos detalhes (Gráfico 5)

Gráfico 5: Imagens que representassem uma célula (pós-teste)

A comprovação dos dados pode ser validada pela Figura 2.

Figura 2: Desenhos de células feitos pelos alunos no pós-teste

Ao comparar os dados, observa-se que as ações das intervenções teóricas e práticas auxiliaram os alunos no entendimento sobre células e organelas, permitindo-lhes o reconhecimento das diferentes estruturas e validando os objetivos propostos.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1999), não tem significado para os alunos estudar as funções e estruturas das células sem visualizá-las de forma geral; ou seja, antes que eles possam sistematizar e dar significado à junção das células, é preciso facilitar a compreensão, realizando comparações baseadas em analogias associadas ao cotidiano e permitindo a comparação entre as dimensões que envolvem o contexto celular.

É nesta perspectiva que Nascimento (2016) indica que, quando os estudos das células estão contextualizados, os alunos passam a percebê-las como estruturas vivas, cuja interação é importante para a existência e sobrevivência dos organismos. Para isso, é preciso que o aluno perceba a célula não como uma estrutura isolada, mas que tenha uma visão ampliada acerca dela.

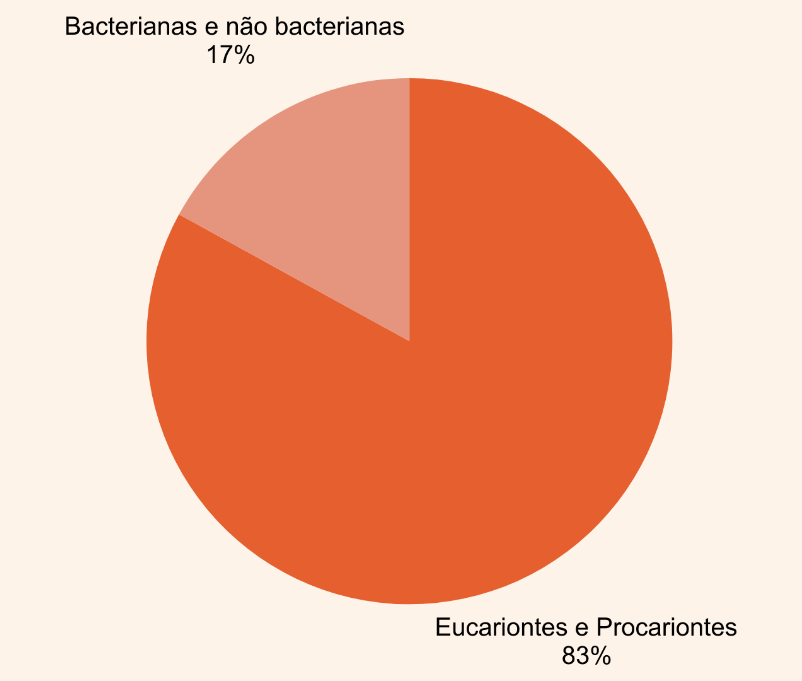

No pré-teste, quando indagados sobre as classes celulares, 83% responderam que as células podem ser classificadas em eucariontes e procariontes; por outro lado, 17% afirmaram que elas podem ser definidas como bacterianas e não bacterianas (Gráfico 6).

Gráfico 6: Classes celulares (pré-teste)

No pós-teste, 100% dos estudantes indicaram que as células podem ser classificadas em eucariontes e procariontes, demonstrando que assimilaram os dados expostos.

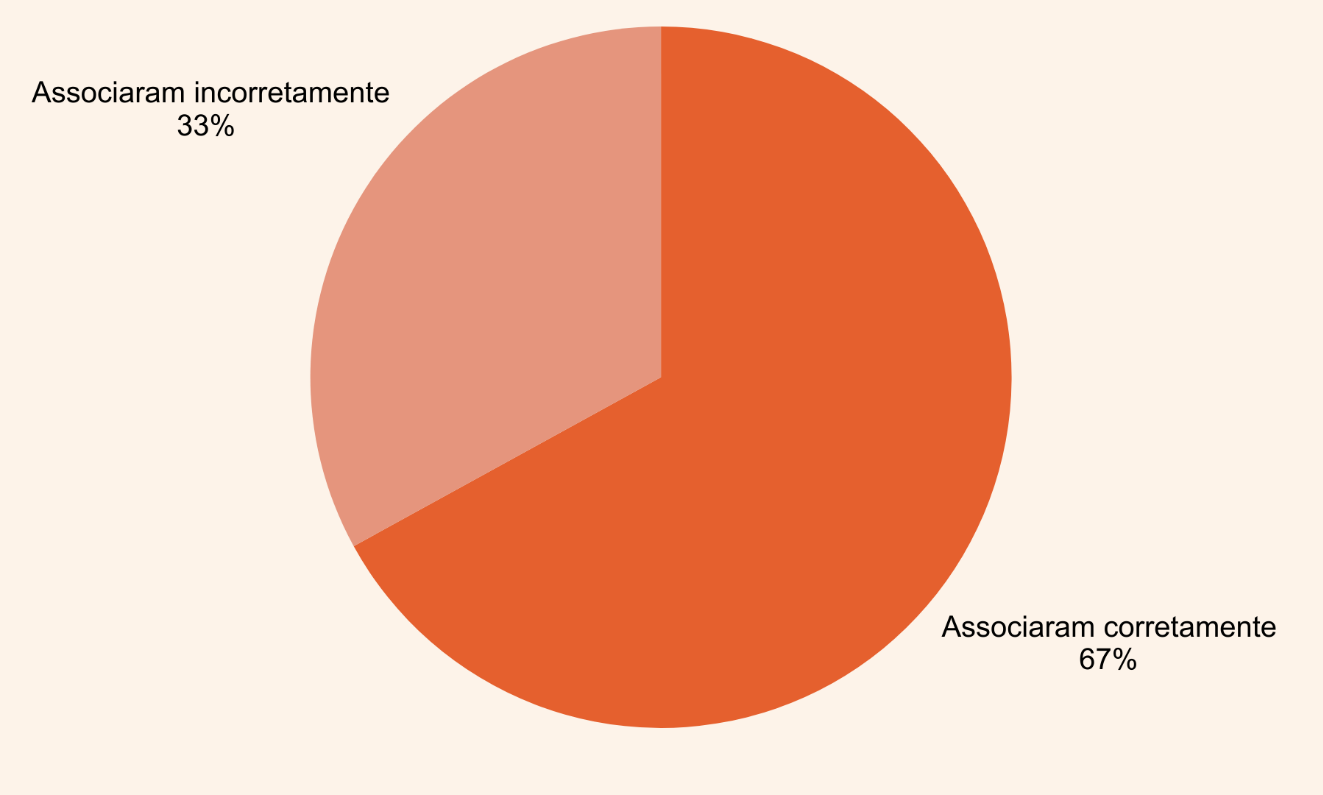

Dentre os alunos, quando perguntados sobre as características dessas classes, no pré-teste, 67% responderam corretamente, demonstrando que as células eucariontes são enriquecidas de membranas e apresentam formas definidas, com aumento de tamanho sem prejuízo das funções, enquanto as procariontes possuem escassez de membranas, sem distinção clara das estruturas; em contrapartida, 33% assinalaram incorretamente a questão, invertendo a ordem das alternativas (Gráfico 7).

Gráfico 7: Características das classes celulares (pré-teste)

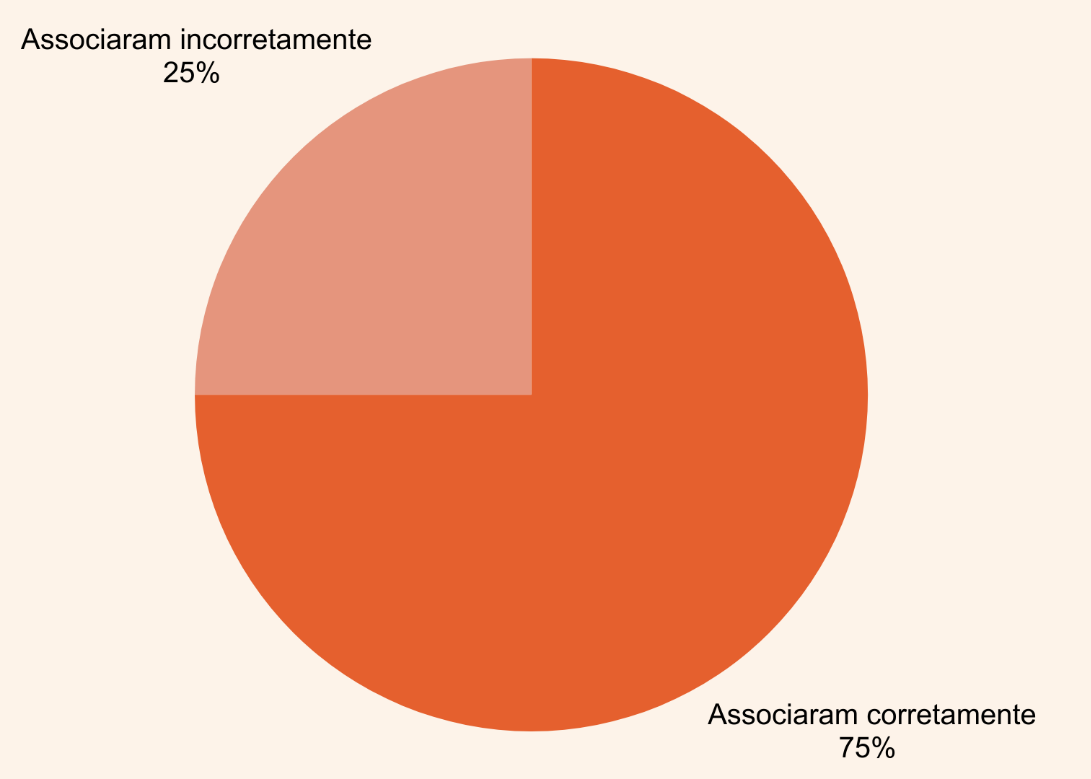

No pós-teste, 75% responderam corretamente, demonstrando que as células eucariontes são enriquecidas em membranas e apresentam formas definidas, com aumento de tamanho sem prejuízo das funções, enquanto os procariontes possuem escassez de membranas, sem distinção das estruturas; em contrapartida, 25% marcaram incorretamente a questão, invertendo a ordem das alternativas (Gráfico 8).

Gráfico 8: Características das classes celulares (pós-teste)

Diante disso, observa-se que houve uma melhora no entendimento de 8% daqueles que antes não reconheciam as classificações das células e suas respectivas características em especificidade; porém, 25% dos estudantes ainda apresentaram dificuldade em compreender as características das classes celulares. Giordan e Vecchi (1996) consideram que os estudantes da educação básica possuem um nível de conhecimento insatisfatório a respeito da citologia. Mortimer (1996) indica que, quando os conteúdos científicos são trabalhados e os alunos pouco compreendem, isso acaba resultando no esquecimento do que foi estudado. A partir disso, Nascimento (2016) defende que, para haver uma compreensão validada da citologia no ensino de biologia, é preciso que o processo de ensino/aprendizagem esteja estruturado e atrelado ao uso de metodologias diversificadas, que contribuam para uma melhor compreensão dos conteúdos abordados.

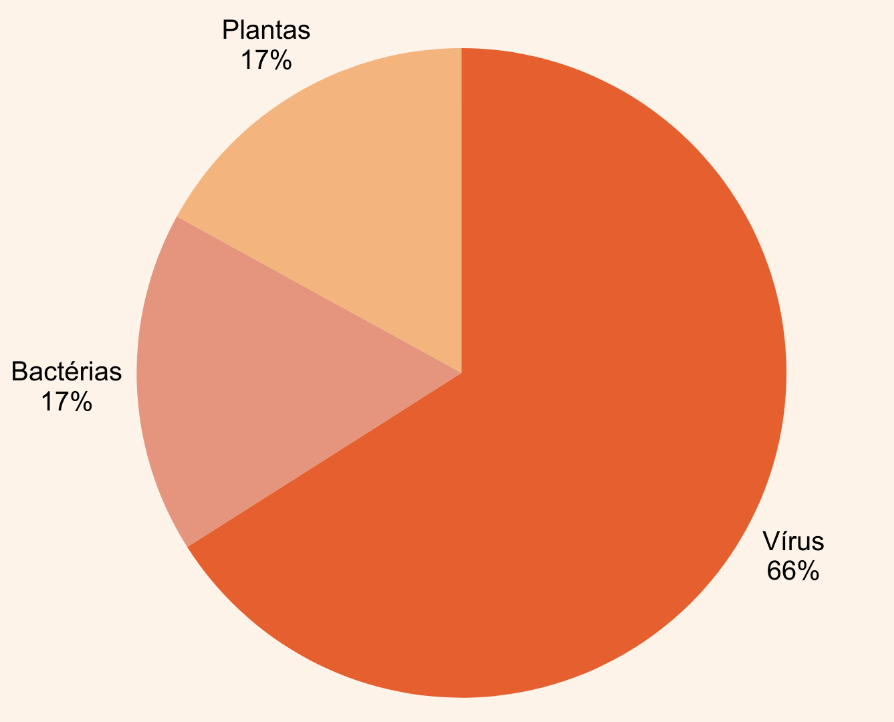

Quando questionados sobre os seres não constituídos por células, 66% responderam corretamente no pré-teste, indicando que, dentre as alternativas, os vírus eram os únicos seres não celulares; ainda, 17% assinalaram a alternativa correspondente a bactérias e 17% indicaram as plantas (Gráfico 9).

Gráfico 9: Seres não constituídos por células (pré-teste)

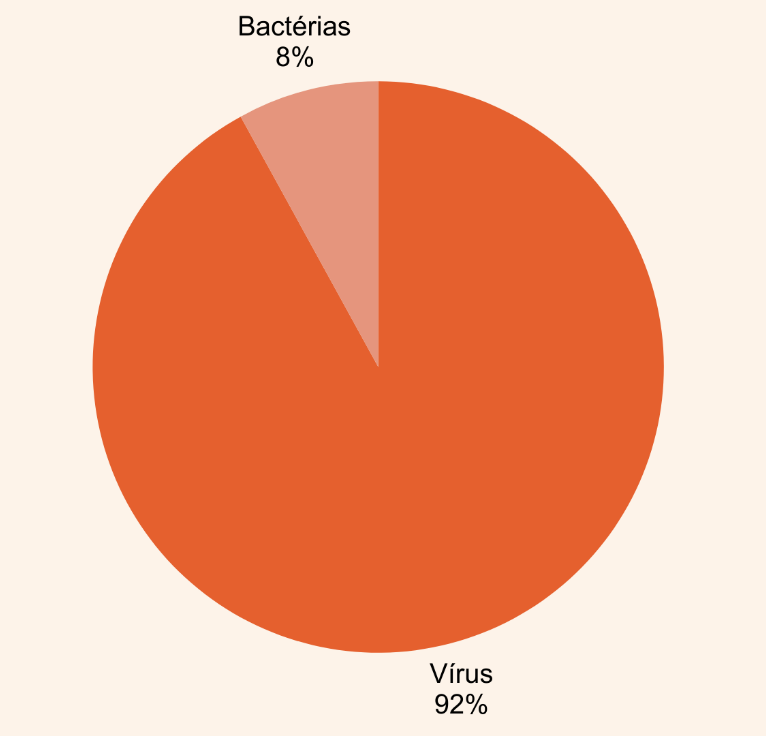

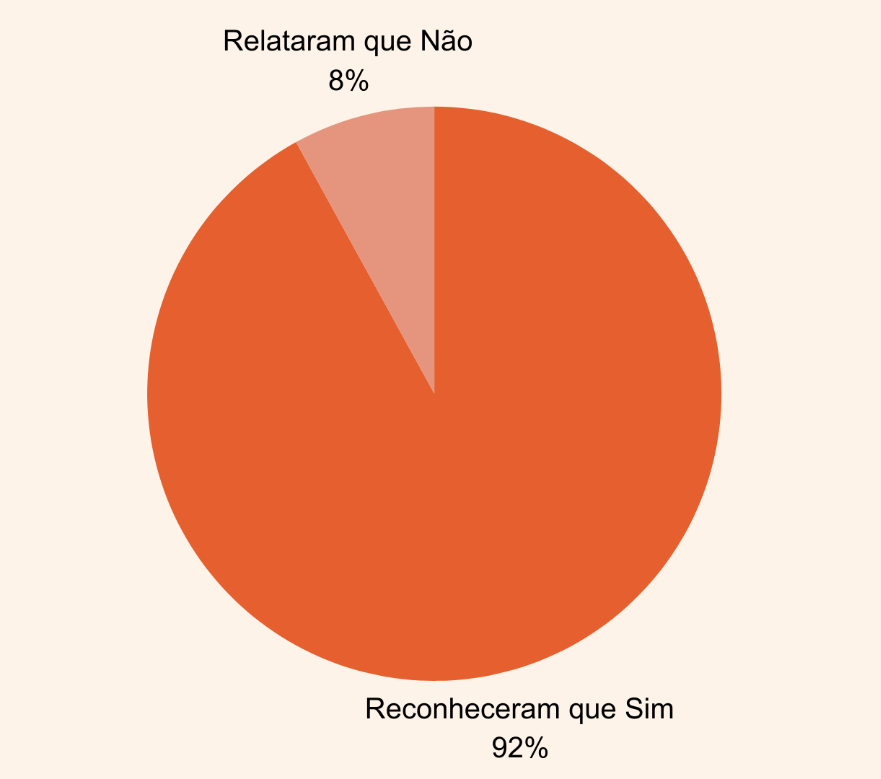

Após as intervenções, 92% responderam corretamente, indicando que os vírus eram os únicos seres não constituídos por células, e apenas 8% assinalaram a alternativa correspondente a bactérias (Gráfico 10).

Gráfico 10: Seres não constituídos por células (pós-teste)

Isso demonstra que houve uma redução significativa dentre as alternativas assinaladas pelos alunos, o que indica que as intervenções foram importantes para essa evolução. Proença (2010) aponta que os vírus não são formados por células; essa característica acaba por fazer com que alguns autores não os considerem seres vivos. Junqueira e Carneiro (2012) explicam que, apesar de não serem constituídos por células, os vírus apresentam grande dependência delas para realizar determinadas atividades; por esse motivo, estão classificados como parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que, mesmo não possuindo células em sua constituição corpórea, necessitam delas para desempenhar suas funções.

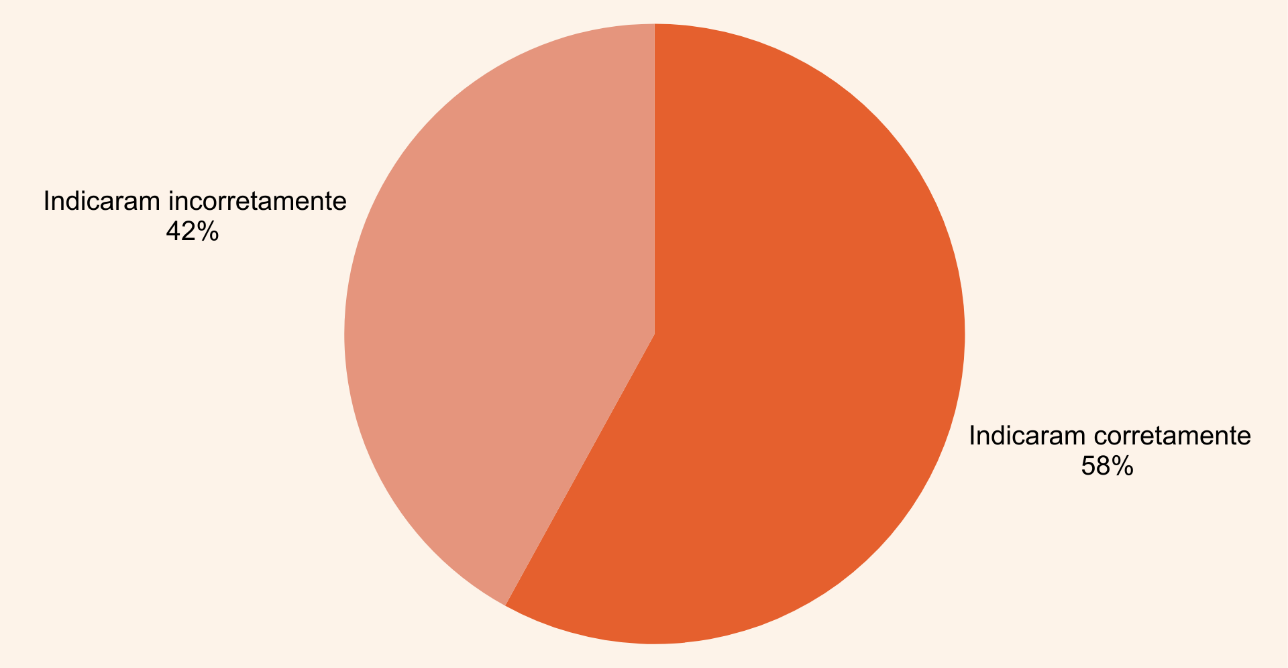

Quando solicitado que, por meio de imagens demonstrativas, os alunos indicassem corretamente a ordem das células animais e vegetais, foi observado que, antes das intervenções, 58% assinalaram corretamente as células, enquanto 42% assinalaram incorretamente (Gráfico 11).

Gráfico 11: Ordem das células animais e vegetais (pré-teste)

Sobre as especificidades de organelas de cada célula, foi possível a obtenção de diferentes respostas, disponibilizadas no quadro a seguir:

Quadro 1: Especificidades de organelas de cada célula (pré-teste)

Alunos entrevistados |

Respostas obtidas |

Aluno 1 |

Que não tem cloroplasto e parede celular |

Aluno 3 |

Não tem parede celular, vacúolo e cloroplasto |

Aluno 4 |

Centríolos, vacúolo, cloroplasto e parede celular |

Aluno 5 |

Cloroplasto, parede celular, membrana plasmática e citoesqueleto |

Aluno 6 |

Centríolos |

Essas foram respostas que se repetiram ao longo dos questionários; dentre os 12 alunos, 17% ainda relataram não saber a resposta. Observa-se que os alunos possuíam uma visão limitada a respeito dos conhecimentos específicos sobre as células, apresentando ainda dificuldade na compreensão dos dados e na interpretação de imagens e textos. Em contrapartida, 58% indicaram as células corretamente, o que demonstra que o conhecimento necessitava apenas ser lapidado para a obtenção de uma aprendizagem mais significativa.

Camargo e Daros (2018) apontam que, para lapidar o conhecimento, é preciso que o professor crie condições para uma participação mais ativa dos alunos em sala de aula; isso pode ser feito por meio da mudança da prática e do desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado ligado a situações reais. Terra (2007) destaca que todas as pessoas têm a capacidade de inovar a partir da criatividade e da produção de novas ideias, que devem ser implementadas e gerar impactos. Camargo e Daros (2018) complementam que, independentemente da inovação sobre um modelo ou estratégia, toda prática educativa deve estar voltada para um caráter intencional, que necessita de planejamento e sistematização. É preciso centralizar o aluno no processo de aprendizagem, dando-lhe espaço para acertar, errar, arriscar e participar.

Após as intervenções, quando solicitado que os alunos indicassem corretamente a ordem das células animais e vegetais, 100% dos discentes associaram as imagens corretamente.

Sobre as especificidades de organelas de cada célula, foi possível obter diferentes respostas:

Quadro 2: Especificidades de organelas de cada célula (pós-teste)

Alunos entrevistados |

Respostas obtidas |

Aluno 2 |

Vacúolo, cloroplasto e parede celular |

Aluno 3 |

A célula animal apresenta centríolos, já a célula vegetal apresenta parede celular, vacúolos cloroplastos |

Aluno 4 |

Célula animal - centríolos; célula vegetal - cloroplasto, parede celular e vacúolo |

Aluno 6 |

Parede celular |

Aluno 7 |

A célula vegetal não tem centríolos, só a animal; a vegetal tem vacúolo, cloroplasto e parede celular |

Essas respostas foram constantes ao longo dos questionários, sendo possível observar que, em termos de associação, 67% dos alunos melhoraram e identificaram corretamente as células, bem como as organelas presentes e específicas de cada tipo celular. Em contrapartida, 33% deles ainda continuam com dificuldades em associar as organelas específicas. Diante do exposto, pode-se perceber melhorias na aprendizagem. Sob este viés, de acordo com Camargo e Daros (2018), a partir do momento em que os alunos passaram a estabelecer relações entre o que aprenderam no plano intelectual e as situações reais e experimentais ligadas às temáticas específicas, certamente passaram a atingir uma aprendizagem significativa.

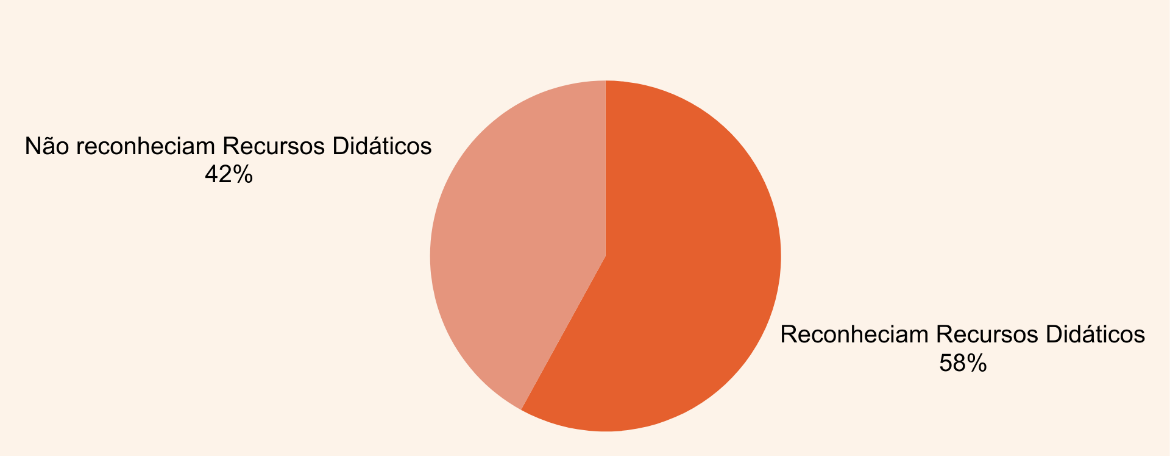

Quando questionados sobre o conhecimento a respeito de recursos didáticos, antes da pesquisa, 58% dos alunos afirmaram saber do que se trata, e todos reconheceram que, quando usados de maneira eficiente, esses recursos permitem uma melhor compreensão do conteúdo estudado. Por outro lado, 42% indicaram não saber do que se tratam os recursos (Gráfico 12).

Gráfico 12: O que são recursos didáticos (pré-teste)

Dentre os 42% que indicaram não saber do que se tratam os recursos, 32% reconhecem a eficiência dos recursos para a educação, enquanto 10,5% demonstram que os recursos enriquecem as aulas, porém não são métodos eficazes para a aprendizagem. Dentre os dados apresentados sobre os alunos que não sabiam do que se tratavam os recursos, é evidente que os mesmos se equivocaram em suas escolhas por não terem entendimento sobre o conceito e acabaram assinalando alternativas apenas para não deixarem a questão em branco.

Krasilchik (2016) demonstra que o ensino de biologia muitas vezes não desperta o interesse dos alunos devido à utilização de determinadas nomenclaturas que, por vezes, são consideradas complicadas para o entendimento dos discentes. Isso exige do professor contemporâneo promover uma transposição didática adequada, utilizando recursos que facilitem o processo de aprendizagem. Nicola e Paniz (2016) indicam que os recursos didáticos são materiais e estratégias que podem ser usados na sala de aula para tornar as regências mais dinâmicas e atrativas, e que existem diferentes maneiras usadas pelos professores para promover esse dinamismo. Isso contribui para a aprendizagem e motivação dos alunos, desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem e facilitando a relação professor–aluno–conhecimento. Nesta perspectiva, quando o recurso usado traz resultados positivos para a aula, os alunos se tornam mais confiantes, o que os capacita para novas situações de aprendizagem e construção de conhecimentos complexos.

Após as ações da pesquisa, 100% dos discentes relataram reconhecer o que é um recurso didático e sua importância para a educação. Dessa forma, todos indicaram que o uso dessas ferramentas facilita a aprendizagem e enriquece as aulas, possibilitando melhor compreensão do conteúdo trabalhado em sala de aula.

Diante dos dados apresentados, evidencia-se que os alunos que antes estavam confusos passaram a compreender a importância dos recursos didáticos e seu manuseio eficiente para a educação. Ainda sob a perspectiva de Nicola e Paniz (2016), observa-se que o uso dos recursos didáticos em sala de aula permite aos alunos desenvolver uma aprendizagem significativa, com o intuito de contextualizar conteúdos apresentados pelo professor, proporcionando aos discentes a ampliação de seus conhecimentos prévios e construção de novos saberes.

A partir de agora, os dados expostos referem-se às perguntas realizadas após as intervenções pedagógicas com os alunos, como forma de verificar a segurança despertada neles sobre a temática e as contribuições da pesquisa para sua trajetória estudantil.

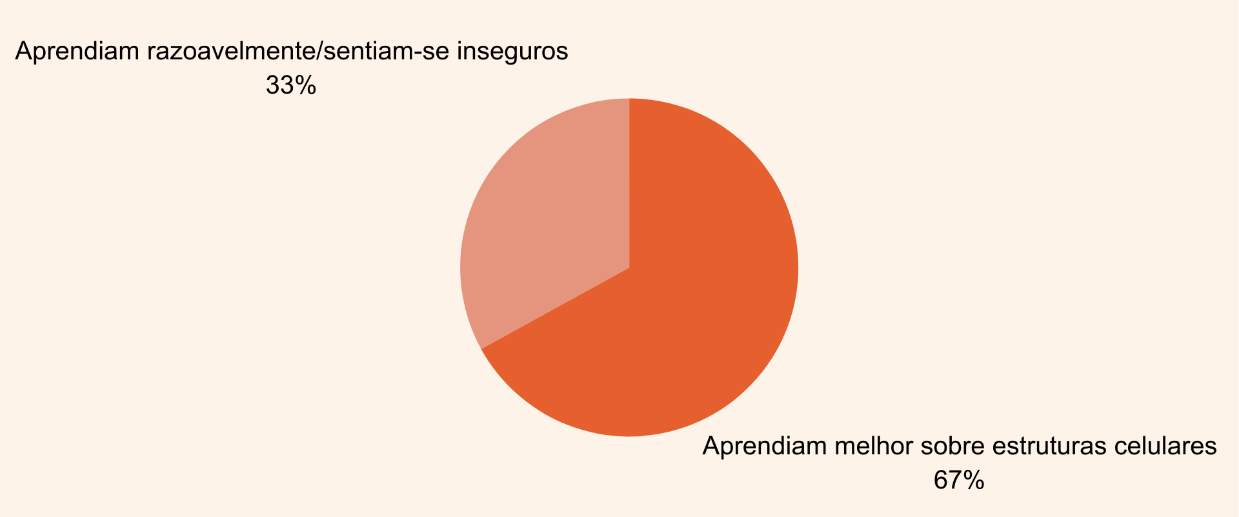

Quando perguntados sobre as contribuições que os modelos didáticos trouxeram à sua aprendizagem, 67% dos discentes assinalaram a alternativa correspondente, indicando que conseguiram aprender mais sobre os conteúdos e passaram a relacionar melhor as estruturas celulares. Já 33% indicaram que conseguiram aprender razoavelmente sobre os conteúdos, porém ainda se sentiam inseguros para expor seus conhecimentos sobre a temática abordada (Gráfico 13).

Gráfico 13: Contribuições dos modelos didáticos em sua aprendizagem

Nessa perspectiva, evidencia-se a positividade das ações propostas, e os alunos amadureceram um olhar que valida as contribuições dos modelos esquemáticos em sua aprendizagem, o que tornou as aulas mais dinâmicas, proporcionando-lhes oportunidade de melhor compreender os conteúdos, de maneira a dialogar, desenvolvendo criatividade, coordenação e habilidades.

Apesar de fundamentais no processo de ensino/aprendizagem, pode-se observar que, muitas vezes, o professor não se sente confiante para dinamizar a sala de aula. Isso está atrelado às difíceis condições de trabalho enfrentadas diariamente, em ambientes muitas vezes escassos de recursos didáticos e infraestrutura adequada. Sob essa perspectiva, Krasilchik (2016) reforça que tal afirmativa se valida, na medida em que os docentes, devido às condições de trabalho, preferem mediar as aulas utilizando exclusivamente livros didáticos, reforçando uma metodologia autoritária e um ensino meramente teórico.

Para Nicola e Paniz (2016), quando o professor dinamiza a prática em sala de aula por meio de recursos didáticos, é possível que os alunos visualizem o que está sendo trabalhado; diante disso, o professor consegue explicar melhor o conteúdo e o aluno, por meio da visualização, consegue fixá-lo de forma mais eficaz. Quirino (2011) explica que, quando utilizados em sala de aula, os recursos didáticos consideram vários aspectos relevantes das individualidades e, quando aplicados a determinados grupos de alunos, o trabalho surte o efeito desejado. Para Nicola e Paniz (2016), os modelos esquemáticos são ótimos recursos para que os alunos visualizem os objetos em tamanho real, associando as informações teóricas à prática.

Ao serem questionados sobre o uso de mapas mentais com enfoque nas informações básicas do conteúdo trabalhado de forma expositiva e dialogada, 100% dos alunos reconheceram que esta é uma boa estratégia para identificar e compreender melhor a temática abordada durante a explicação.

Para Camargo e Daros (2018), os mapas mentais representam, com o máximo de detalhes, a relação conceitual entre informações que geralmente se mostram fragmentadas e difusas, ilustrando ideias e conceitos, dando forma ao contexto, possibilitando a memorização dos conteúdos e tornando-os palpáveis e mensuráveis.

Galante (2014) demonstra que o uso de mapas mentais é aplicado tanto no processo de aprendizagem quanto no processo avaliativo, tendo como principais objetivos o aumento da capacidade de aprender e de reter esse aprendizado, promovendo o incentivo ao uso de novas ferramentas didáticas e recursos tecnológicos, estimulando a busca de informações, a construção ativa do conhecimento e o fortalecimento da capacidade de aprender.

Como forma de verificar a visão dos alunos sobre as abordagens metodológicas adotadas durante a pesquisa, perguntou-se se estas foram eficientes e auxiliaram no entendimento sobre o estudo das células e suas estruturas; 92% reconheceram que sim, enquanto 8% relataram que não (Gráfico 14).

Gráfico 14: Eficiência das abordagens metodológicas no decorrer da pesquisa

Para Cortelazzo et al. (2018), no século XXI passou-se a repensar a ideia de que havia papéis distintos entre professor e aluno; atualmente, essas perspectivas são contestadas, de modo que a aprendizagem vem sendo considerada como um caminho de mão dupla, com mudanças significativas do foco no ensino para o foco na aprendizagem, em que alunos e professores passaram a trabalhar juntos para efetivar a relação em sala de aula. Como demonstram Bacich e Moran (2018), as Metodologias Ativas são uma alternativa que dá ênfase ao papel dos alunos como protagonistas na sala de aula, promovendo seu envolvimento com a temática de forma direta, participativa e reflexiva em todos os processos, seja experimentando, desenhando ou criando sob orientações do professor.

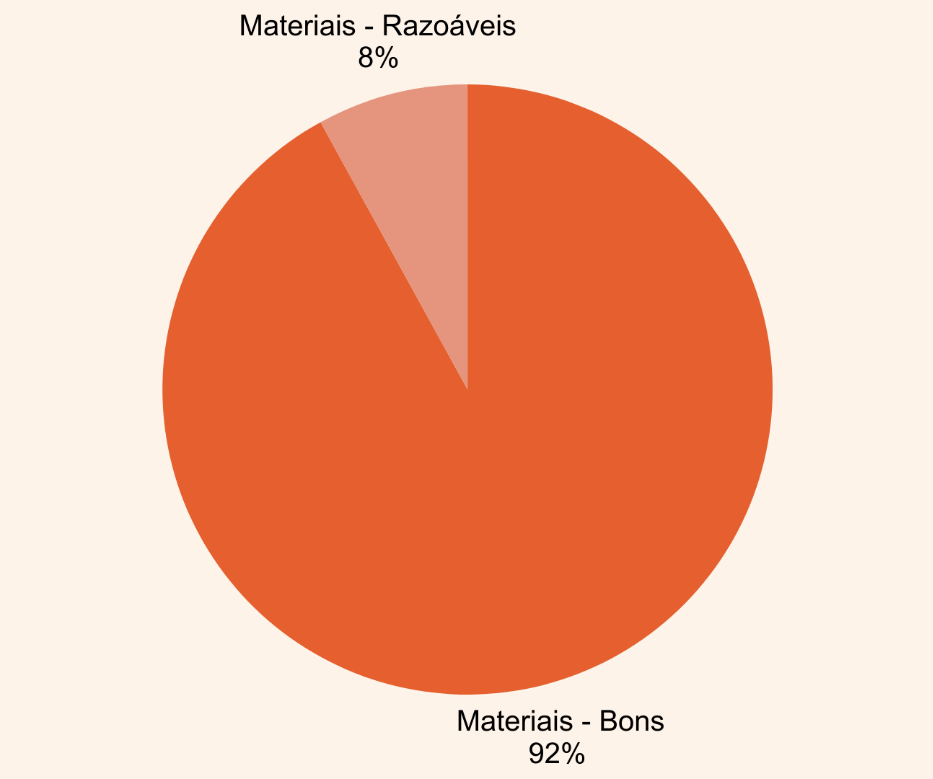

Ainda sob esse viés da precisão das abordagens metodológicas, dentre as opções bom, ruim e razoável, 92% dos alunos relataram que os materiais usados em sala de aula foram bons, e apenas 8% disseram que foram razoáveis (Gráfico 15).

Gráfico 15: Precisão das abordagens metodológicas

Desta forma, verifica-se que os recursos usados contribuem para a eficiência das metodologias ativas aplicadas na construção desse processo de aprendizagem. Os alunos ainda relataram, em 92%, que conseguiram compreender bem o conteúdo abordado, sendo que, destes, 17% apenas assinalaram a alternativa e 75% justificaram suas respostas.

Quadro 3: Precisão das abordagens metodológicas

Alunos entrevistados |

Respostas obtidas |

Aluno 1 |

Aprendi bem mais do que já sabia sobre coisas estudadas lá atrás |

Aluno 2 |

O conteúdo foi bem explicado pela professora e os alunos compreenderam bem, principalmente colocando em prática os recursos didáticos |

Aluno 3 |

Agora consigo compreender as estruturas |

Aluno 4 |

Eu amei aprender assim |

Aluno 5 |

A gente aprende mais sobre o conteúdo |

Aluno 6 |

A professora explica bem |

Aluno 9 |

Eu compreendo mais sobre os conteúdos fazendo esses tipos de trabalhos e a professora explicou muito bem sobre o assunto |

Dessa forma, 8% deles não marcaram nenhuma das alternativas, apenas justificaram.

Quadro 4: Precisão das abordagens metodológicas (alunos que não marcaram nenhuma das alternativas)

Alunos entrevistados |

Respostas obtidas |

Aluno 10 |

Foi mais ou menos |

Observa-se que as abordagens metodológicas adotadas no decorrer das intervenções pedagógicas foram eficientes e auxiliaram os alunos no entendimento da temática tratada, na medida em que estes reconheceram a importância dos métodos adotados. Para Nascimento (2016), quando se estuda citologia, é necessário que o estudante compreenda o conteúdo sob uma visão em que a célula se apresente de forma ampliada; isso permite uma aproximação entre o conceito e a estrutura. Brasil (1999) demonstra que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), é necessário, além de fornecer informações, que o ensino de biologia se volte para o desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem aos alunos lidarem com as informações, na medida em que possam fazer uso dos conhecimentos adquiridos na área. Voltando às perspectivas de Nascimento (2016), é a partir desta visualização do ensino que é possível contextualizar os conceitos trabalhados em atividades lúdicas em aulas de Citologia.

Sobre as dificuldades encontradas durante a produção dos recursos didáticos, 50% dos alunos disseram não ter encontrado dificuldades, enquanto 50% indicaram que encontraram.

Quadro 5: Dificuldades encontradas durante a produção dos recursos didáticos

Alunos entrevistados |

Respostas obtidas |

Aluno 1 |

Sim, algumas dúvidas solucionáveis |

Aluno 3 |

Sim, no começo foi bem difícil, mas depois eu consegui compreender melhor sobre as estruturas celulares e as funções |

Aluno 4 |

Sim, tive dificuldade para identificar o nome das organelas |

Aluno 10 |

Só um pouco porque eu não prestei atenção |

Aluno 11 |

No começo foi difícil, mas deu certo |

Aluno 12 |

Sim, os nomes eram muito difíceis |

Diante do exposto, observa-se que, mesmo entre os alunos que mostraram dificuldades durante a produção dos recursos trabalhados, essas dificuldades estavam atreladas não à forma de abordagem do conteúdo, mas à complexidade do vocabulário exigido pela temática. Nesse sentido, Krasilchik (2016) demonstra que o vocabulário técnico adotado no decorrer das aulas pode representar uma grande dificuldade para o aluno; é sob essa perspectiva que se entende que a palavra só passa a ter significado quando o aluno tem exemplos e oportunidades para usá-la, construindo sua própria moldura de associações. Bastos (1991), em uma pesquisa investigando o conceito de células com alunos do 8° ano do Ensino Fundamental e 3° ano do Ensino Médio, verificou que, através do método de livre associação de ideias, os alunos associavam o termo apenas ao homem e não aos outros organismos. Nesse contexto, Nascimento (2016) indica a necessidade de transmitir aos jovens estudantes informações validadas em conhecimentos, para que eles passem a compreender e se posicionar frente ao que está sendo exposto. Para isso, Bonzanini (2005) relata ser necessário que os alunos reconheçam os termos citológicos e os interliguem a situações cotidianas; através dessas analogias, o ensino de citologia é validado.

Por fim, quando indagados se costumam participar de aulas de Biologia em que o(a) professor(a) utiliza recursos didáticos para auxiliar na compreensão dos conteúdos abordados, apenas 33% dos alunos relataram não participar, enquanto os demais 67% indicaram que sim e justificaram que, quando usados, esses recursos auxiliam positivamente na compreensão da aula.

Quadro 6: Participações em aulas de aulas no ensino de biologia onde o (a) professor (a) usa de recursos didáticos para auxiliar na compreensão sobre os conteúdos abordados

Alunos entrevistados |

Respostas obtidas |

Aluno 1 |

Ajuda a entender melhor o tema abordado |

Aluno 2 |

A professora usa isso como meio de enriquecer a aula e ajudar os alunos a compreender o assunto |

Aluno 3 |

É um momento muito descontraído e de muita aprendizagem |

Aluno 4 |

As aulas são ótimas, adoro participar |

Aluno 5 |

As aulas são ótimas, aprendemos muito |

Aluno 6 |

As aulas são top, é bom que nois evolui mais a cada dia |

Aluno 7 |

Consigo aprender os conteúdos que são abordados na aula |

Aluno 8 |

Eu acho muito legal participar de aulas assim e eu acho um aprendizado muito importante para os alunos |

Diante disso, observa-se que os alunos mostraram preferência por aulas em que o professor utiliza recursos interativos para dinamizá-las; isso permite uma melhor visualização do que está sendo abordado em sala, possibilitando aos mesmos aprender, mesmo diante da falta de recursos laboratoriais. Para Almeida e Valente (2011), ao integrar metodologias dinâmicas em sala de aula e nos processos educativos, o professor passa a incorporá-las no currículo, o que requer expandir sua concepção para além dos estudos previstos e identificar o currículo real desenvolvido na prática pedagógica, constituído por conhecimentos, metodologias, tecnologias, linguagens, recursos e pelas relações sociais e pedagógicas criadas no ato educativo. Sob a visão de Almeida (2014), essas ideias estão presentes em diversas partes, anunciando a afluência do currículo da cultura digital.

Considerações finais

Os resultados encontrados na pesquisa condizem com o objetivo proposto, uma vez que os recursos didáticos inovadores auxiliavam na aprendizagem dos alunos na instituição; porém, havia limitações desses recursos devido à falta de investimentos e de infraestrutura adequada, o que acabava impedindo que a docente responsável pela disciplina explorasse de maneira satisfatória os conteúdos abordados em sala de aula. Ainda foi comprovado que a construção e aplicação dos recursos didáticos durante as intervenções pedagógicas foram capazes de enriquecer as aulas, permitindo aos discentes uma melhor visualização da teoria e o entendimento do que são as células e sua função na constituição corpórea dos seres vivos.

Mediante a comparativa de dados feita através da aplicação dos questionários, constatou-se que os alunos que antes apresentavam uma visão limitada sobre as células e sua constituição passaram a demonstrar que aprenderam sobre a temática e assimilaram as informações propostas; para isso, os desenhos feitos por eles comprovaram tal afirmativa, visto que passaram a reconhecer e distinguir os tipos celulares, bem como associar as organelas gerais e específicas de cada célula. Sendo assim, destaca-se a importância da dinamização em sala de aula para que os alunos adquiram autonomia sobre seu próprio processo de aprendizagem, apesar da falta, por vezes, de infraestrutura adequada; desse modo, observa-se que é possível, com poucos recursos, oferecer uma aula significativa e valorosa.

Referências

ALLIAUD, A.; VEZUB, S. La formación docente en el nivel superior de Argentina: hacia la conformación de un sistema integrado. Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, v. 1, nº 1, p. 125-134, set./out. 2014.

ALMEIDA, M. E. B. Integração currículo e tecnologias: concepção e possibilidades de criação de web currículo. In: ALMEIDA, M. E. B.; LEMOS, S. D. V. (org.). Web currículo: aprendizagem, pesquisa e conhecimento com o uso de tecnologias digitais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014. p. 20-28.

ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou divergentes? São Paulo: Paulus, 2011.

BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

BASTOS, F. O conceito de célula viva entre os estudantes de 2° grau. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

BEZERRA, D. S. Concepções de ciência e sobre cientistas entre estudantes do Ensino Fundamental no município de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba. 2017. 68f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2017.

BONZANINI, T. K. Avanços recentes em Biologia Celular e Molecular, questões éticas implicadas e sua abordagem em aulas de Biologia no Ensino Médio: um estudo de caso. 2005. 178f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Bauru, 2005.

BORBA, J. B. Uma breve retrospectiva do ensino de Biologia no Brasil. 2013. 30f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/Semtec, 1999.

CAMARGO, F.; DAROS, T. A sala de aula inovadora: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo. Porto Alegre: Penso, 2018.

CARRASCOSA, J. El problema de las concepciones alternativas en la actualidad: el cambio de concepciones alternativas. Revista Eureka sobre la Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, v. 2, nº 3, p. 388-402, jan./fev. 2005.

CAURIO, M. S. O livro didático de Biologia e a temática Citologia. 2011. 50f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2011.

CORTELAZZO, A. L. et al. Metodologias ativas e personalizadas de aprendizagem: para refinar o seu cardápio metodológico. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

GALANTE, C. E. S. O uso de mapas conceituais e de mapas mentais como ferramentas pedagógicas no contexto educacional do Ensino Superior. Revista Eletrônica Múltiplo Saber, v. 23, nº 11, p. 1-23, jul./ago. 2014.

GIORDAN, A.; VECCHI, G. Do saber: das concepções dos aprendentes aos conceitos científicos. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 1996.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

KRASILCHIK, M. Práticas de ensino de Biologia. São Paulo: Edusp, 2016.

LEPIENSKI, L. M. Recursos didáticos no Ensino de Biologia e Ciências. 2011. 38f. Monografia (Programa de Desenvolvimento Educacional) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2011.

LINHARES, I.; TASCHETTO, O. M. A Citologia no Ensino Fundamental. Curitiba: SEED, 2011. (O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense).

MACEDO, E.; LOPES, A. C. A estabilidade do currículo disciplinar: o caso das Ciências. In: LOPES, A. C.; MACEDO, E. (org.). Disciplinas e integração curricular: história e políticas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 73-94.

MORÁN, J. Mudando a Educação com Metodologias Ativas. In: SOUZA, C. A. de; MORALES, O. E. T. (org.). Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens. Ponta Grossa: Coleção Mídias Contemporâneas, 2015. p. 15-33.

MORTIMER, E. F. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de Ciências: para onde vamos? Revista Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 1, nº 1, p. 20-39, abr./maio 1996.

NASCIMENTO, J. V. Citologia no Ensino Fundamental: dificuldades e possibilidades na produção de saberes docentes. 2016. 108f. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, 2016.

NICOLA, J. A.; PANIZ, C. M. A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no ensino de Biologia. Revista do Núcleo de Educação a Distância da Unesp, São Paulo, v. 2, nº 1, p. 355-381, nov./dez. 2016.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2ª ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

PROENÇA, F. Citologia. São Paulo: Colégio Equipe, 2010.

QUIRINO, L. V. Recursos didáticos: fundamentos de utilização. 2011. 31f. Monografia (Graduação em Geografia) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011.

ROSA, E. D.; SCHIMIN, E. S. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. Curitiba: SEED, 2018.

SANTOS, L. G. Obstáculos epistemológicos presentes nos livros didáticos de Biologia do PNLD 2015: um estudo sobre transporte celular. 2018. 131f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

TERRA, J. C. C. Inovação: quebrando paradigmas para vencer. São Paulo: Saraiva, 2007.

Publicado em 08 de outubro de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

SOUSA, Maria Bezerra de; BEZERRA, Danielly de Sousa; BARROS, José Deomar de Souza. Utilização de estratégias didáticas inovadoras no processo de ensino/aprendizagem de Citologia em uma escola pública do município de São João do Rio do Peixe/PB. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 38, 8 de outubro de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/38/utilizacao-de-estrategias-didaticas-inovadoras-no-processo-de-ensinoaprendizagem-de-citologia-em-uma-escola-publica-do-municipio-de-sao-joao-do-rio-do-peixepb

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.