Brincadeiras tradicionais, memória e experiência: um relato sobre vivências de estágio no Centro Social Reconstruir a Vida, em São Mateus/ES

Ruth Sales Firme Moreira

Graduada em Pedagogia (Ceunes-UFES)

Ailton Pereira Morila

Doutor e mestre em Educação (FEUSP) e História (FFLCH/USP), professor associado do Ceunes/UFES

Segundo Gohn (2010), há três eixos da Educação, denominados: educação formal, informal e não formal. Os ambientes e educadores/as da primeira são as escolas e seus/suas respectivos/as professores/as; a educação informal é aquela na qual estamos imbuídos/as desde que nascemos: em nossos contextos familiares, religiosos, círculos de amigos/as ou na sociedade, ou seja, diferentemente da educação formal, que tem nas escolas e universidades sua representação máxima; a educação informal acontece de maneira espontânea, e os/as educadores/as são pessoas comuns do cotidiano.

A educação não formal se diferencia das demais em seus processos e finalidades. Para conceituá-la, é necessário abordar as duas anteriores, a fim de destacá-la em seus atributos e resultados esperados. Os estudos desse eixo educacional, como afirma Gohn (2010), são relativamente recentes, se comparados aos demais. Tendo ampla influência dos movimentos sociais e da teoria freiriana, um de seus objetivos é capacitar os indivíduos a tornarem-se cidadãos no e do mundo, formando-os política, social e culturalmente para atuar na sociedade de maneira crítica.

Para tanto, trata-se de uma educação que se faz na presença de um “outro”, que é o/a educador/a social. Este/a atua de maneira a não falar pelo grupo, mas a auxiliar na construção e condução das atividades que o conjunto demanda. Sendo assim, a educação não formal não possui conteúdos e currículos postos a priori nem habilidades predeterminadas a serem adquiridas.

Nosella (2016), ao fazer um amplo estudo acerca da escola proposta por Gramsci, afirma que o autor italiano propõe uma práxis-teoria denominada educação desinteressada. Envolto no contexto da Segunda Grande Guerra, na Itália fascista, uma das reformas do governo Mussolini foi a imposição do ensino técnico à classe trabalhadora, violentando-a simbolicamente e utilizando-a para a indústria da guerra. O autor italiano, diante disso, pensa e resiste a essa reforma educacional ao propor e defender uma educação desinteressada do trabalho, isto é, um currículo que abrangesse diferentes áreas de formação geral básica, que formasse o povo italiano não apenas para o trabalho, mas também para governar.

Desse modo, seria uma educação do povo, para o povo, e que fosse reivindicada por ele. Nas palavras de Nosella, Gramsci “resgata o sentido de ‘cultura desinteressada’, como sendo uma cultura de ampla visão, séria, profunda, universal e coletiva, que interessa a todos os homens” (2016, p. 52). O ponto de intersecção entre a discussão proposta por Nosella (2016), ao tratar da escola proposta por Gramsci ao povo italiano, e a educação não formal discutida por Gohn (2010), é o envolvimento das massas nas discussões mais gerais da cultura, formando o cidadão comum e conscientizando-o de sua história.

Objetivando enveredar por esse caminho da formação crítica, pensamos que, a partir do desenvolvimento de brincadeiras tradicionais, poderíamos preservar alguns aspectos da cultura local e estreitar as relações entre crianças e adultos no ambiente onde o estágio foi realizado. Ser crítico é também tomar a voz de assalto, isto é, dizer com a voz que já se tem acerca da realidade em que estamos inseridos e que nos cerca. Considerando isso, nas próximas seções deste relato, narramos aspectos de um estágio desenvolvido em um ambiente de educação não formal, em um bairro histórico (Porto), de São Mateus/ES.

Contextualização geográfica do local de estágio

A cidade de São Mateus, localizada no Espírito Santo, possui uma longa história que se relaciona ao contexto geral da história do Brasil. Nela há o bairro que conhecemos hoje como Porto, lugar que foi cenário de grandes atrocidades contra a humanidade em virtude do tráfico de negros/as escravizados/as. Sendo um bairro importantíssimo para o crescimento da cidade desde a época da colonização e um dos marcos da historiografia brasileira (Russo, 2007), hoje o território é caracterizado como um local que guarda aspectos fundamentais da história do Brasil.

No Porto, dentre outras atividades como a pesca, a preservação da história do povo negro na cidade e encontros culturais, encontra-se atualmente um local chamado Centro Social Reconstruir a Vida (Cesrevi), ambiente de educação não formal que atende a um grupo de crianças e adolescentes que moram no local. Variando entre sete e quatorze) anos, os meninos e meninas atendidos/as pelo Cesrevi, tanto no período vespertino quanto no matutino, têm em sua rotina a participação em oficinas de arte, judô, capoeira e eventos externos que envolvem a temática da educação artístico-cultural.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Mateus/ES e a Prefeitura de Sondrio/Itália, o Centro, além de suas atividades e rotinas, possui uma política de recebimento de estagiários/as de unidades de ensino que formam professores/as, com destaque para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) - câmpus São Mateus. Tendo em vista essa prática, as próximas páginas destinam-se a narrar a vivência de uma estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da referida universidade, entrelaçando aspectos teóricos às experiências vividas e observadas junto ao grupo de crianças e adolescentes do Cesrevi no período vespertino. Ressaltamos que, por esse motivo, as próximas seções serão escritas na primeira pessoa do singular, por se tratar das experiências da estagiária.

Aproximações do campo de atuação do estágio: observação e construção da temática do projeto de intervenção

O Centro Social Reconstruir a Vida é uma organização sem fins lucrativos, financiada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de São Mateus/ES e a Prefeitura de Sondrio, na Itália. Localizado no bairro Porto, na Rua 13 de Maio, s/n, tem como objetivo atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo atividades voltadas às questões pedagógicas, esportivas, de lazer e artístico-culturais, entre outras.

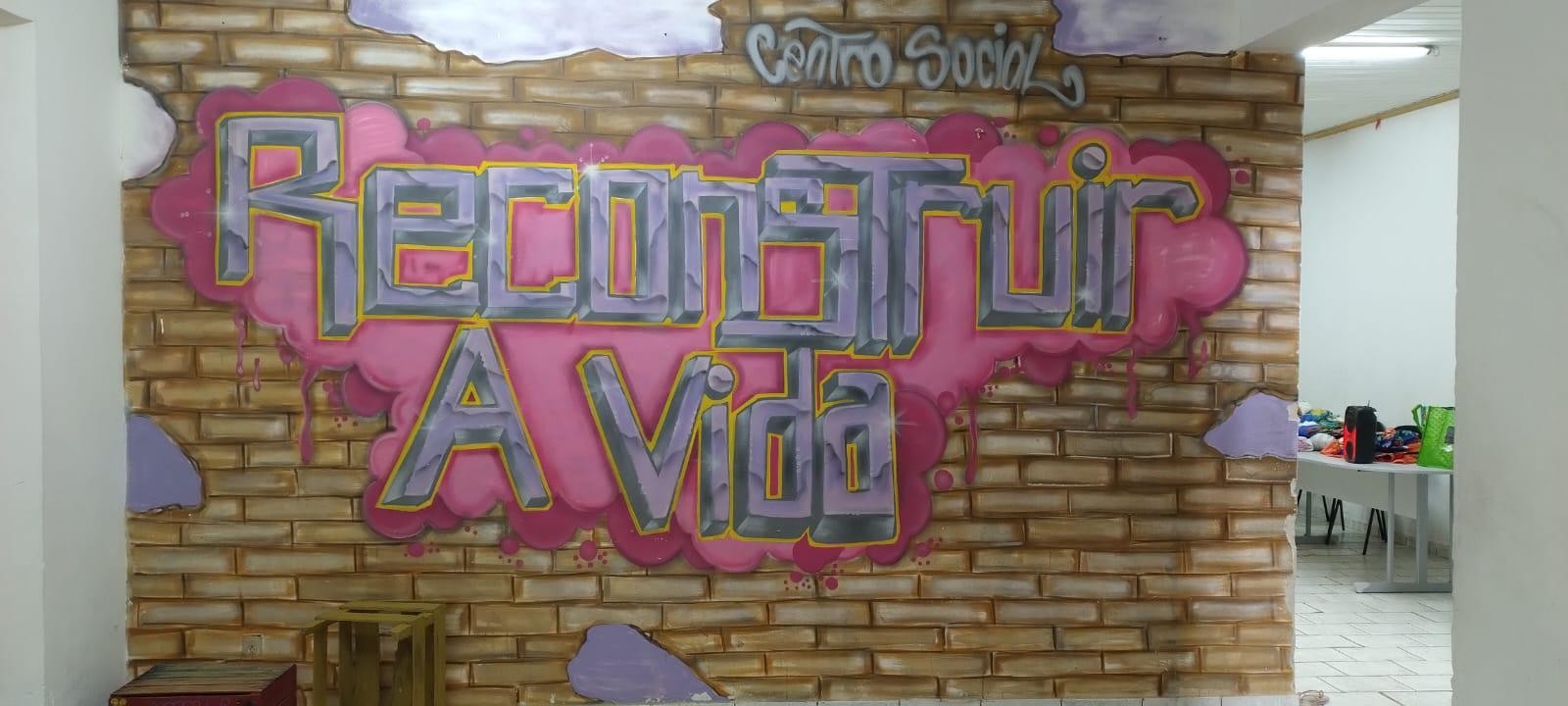

Com uma arquitetura peculiar, por ter sido construída ainda no período escravista, a casa onde o projeto funciona, conhecida como um dos “casarões do Porto”, já revela, logo na entrada, a identidade do Centro. Assim, o que foi edificado há muitos anos transformou-se em território: o grupo que ali atua foi deixando suas marcas em cada cômodo. A imagem abaixo mostra a vista da entrada do Centro.

Figura 1: Entrada do Cesrevi

Para a realização do estágio, são prescritas algumas etapas indispensáveis; dentre elas está o período de observação por parte do/a estagiário/a, a elaboração do projeto de intervenção — etapa que envolve a participação dos/as atuantes do/no local que concede o estágio no momento de pensar as atividades e de realizá-las — e sua aplicação. O projeto realizado no Cesrevi, que será narrado com mais detalhes nas seções Breve relato de atividades desenvolvidas nos quatro primeiros dias e Memória e experiência: narração de brincadeiras à beira do Rio Cricaré por uma moradora do bairro Porto e atuante no Cesrevi, foi desenvolvido junto a quatro trabalhadoras do Centro: diretora, psicóloga, pedagoga e cozinheira, que também atua como auxiliar de serviços gerais, além das crianças e adolescentes atendidos/as no período vespertino.

Como metodologia, a realização do estágio aproxima-se da etnografia (André, 2012), uma vez que passei aproximadamente duas semanas buscando conhecer os costumes do grupo, sua rotina, as atividades realizadas pelas crianças e por quem trabalha no local, o bairro e os caminhos que levam até ele, além de outros aspectos, como diálogos com pessoas que moram e/ou trabalham no Porto, que não registro aqui por não ser esse o objetivo desta escrita, mas que também compõem a experiência vivida durante a realização do estágio.

Para a elaboração do projeto de intervenção, fiz uso da observação participante, já que trabalhos e pesquisas de tipo etnográfico “partem do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado” (André, 2012, p. 28). Durante a observação/interação com as crianças, percebi que elas brincavam de brincadeiras conhecidas como tradicionais e propus ao grupo que fizéssemos um projeto baseado nessas observações. Como destaca Gohn (2010), nos ambientes de educação não formal, é o grupo que deve demandar o que será trabalhado, e o/a educador/a social, a partir disso, contribuirá na formação dos indivíduos ali presentes, propondo conteúdos e situações de caráter formativo.

Elas aceitaram e, a partir daí, montamos nosso cronograma de atividades, organizado em dias, quantidade de horas e o que seria realizado em cada encontro, conforme pode ser observado na Tabela 1. Ressalto que ocorreram acontecimentos no período de aplicação do estágio que não estavam previstos, o que marca as relações humanas e suas imprevisibilidades, além de evidenciar a abertura que o projeto de intervenção possui diante de novas demandas e sugestões por parte dos/as participantes.

Durante o período de aproximação e observação, o que mais me chamou a atenção no lugar foi a liberdade das crianças em seus modos, corpos e maneiras de interagir com os/as adultos/as do ambiente, algo que, raramente, se vê em espaços de educação formal. Entre uma atividade e outra, marcadas no cotidiano da casa, as crianças demonstraram apreciar brincadeiras que envolvem o corpo e cantigas. Cenas das crianças brincando de adoleta, brincadeira de bater as mãos nas mãos de alguém enquanto se canta uma música que mescla palavras das línguas portuguesa e francesa, de cobra-cega (ou cabra-cega), entre outras que envolviam o corpo e traziam um aspecto nostálgico aos cômodos da antiga casa que abriga o Cesrevi, foram constantes no período de observação.

As atividades propostas foram elaboradas a partir do que eu poderia contribuir e do interesse do grupo. Considerando isso, e em conversa com as crianças, o cronograma de atividades ficou definido conforme a Tabela 1.

Tabela 1:Cronograma de atividades construído em conjunto com as crianças

Dia/Duração |

Atividades |

Resultados esperados |

Dia 1/3h |

Roda de conversa com as crianças sobre o projeto e explicação de sua origem, destacando que apenas organizei o que elas disseram em atividades e acrescentei elementos para que possam descobrir e aprender sobre as brincadeiras tradicionais. Conversar, de forma lúdica e participativa, sobre o que são brincadeiras tradicionais. Brincar das brincadeiras mencionadas pelas crianças durante o nosso momento de combinar o que faríamos. |

Espera-se que as crianças sejam sensibilizadas por meio de brincadeiras iniciais e manifestem suas expectativas, engajando-se no projeto que elas mesmas idealizaram. |

Dia 2/3h |

As crianças serão divididas em grupos e entrevistarão as educadoras sociais do Centro, gestora, cozinheira, professora e psicóloga, tomando nota das brincadeiras de que elas participavam em suas infâncias. Perguntarão o nome, a idade, a relação com o Centro, as brincadeiras de que se lembram e quais eram as suas preferidas. |

Espera-se que as crianças conheçam novas brincadeiras e exercitem a formulação de perguntas, a investigação e o registro sobre outras pessoas e suas histórias. |

Dia 3/3h |

Brincar de coisas que as crianças não conheciam, identificadas por meio das entrevistas, com auxílio das funcionárias, que ajudarão a conduzir essas brincadeiras desconhecidas pelas crianças. |

Um dos resultados previstos para essa atividade é que as crianças aprendam brincadeiras que gerações anteriores a elas realizavam. Desse modo, espera-se que elas preservem e levem adiante histórias, vivências e experimentações diversas, não se restringindo apenas ao que conheciam até o momento. |

Dia 4/3h |

Fazer um catálogo de brincadeiras em folha A3, utilizando pinturas, escritas, recortes e outros recursos disponíveis, e guardá-lo junto à biblioteca na sala principal. Nele constará o nome da brincadeira, com qual funcionária do Centro aprenderam, o que é necessário para brincar, como se brinca e outras informações que julgarem necessárias. |

Com a confecção do catálogo, o intuito é que ele esteja disponível para consulta e para atividades posteriores realizadas pelas crianças, momentos de brincadeira. Além disso, poderão aprender, fazendo, o que é a preservação de práticas pela oralidade e o aprendizado junto a outras pessoas, sem necessariamente estar em um espaço de educação formal. |

Dia 5/3h |

Conversar sobre os dias anteriores e perguntar como as crianças avaliam o projeto. Pedir que pintem alguma situação significativa para elas em relação à aplicação do projeto. |

Ouvir das crianças suas impressões acerca do que fizemos anteriormente e, por meio da arte, tentar compreender o que seus sentidos captaram com maior intensidade nas atividades desenvolvidas. |

Observa-se que, pelas atividades propostas, um dos objetivos é que houvesse interação entre as crianças e gerações anteriores corporificadas nas pessoas que trabalham no Cesrevi. Sem que eu soubesse, este seria um dos aspectos mais notáveis do projeto de atuação na unidade.

Para justificativa do tema geral (brincadeiras tradicionais), além de observar as crianças em vários momentos brincantes, utilizamos Arendt (2000) e Benjamin (1987; 2009) como referenciais de pensamento acerca da tradição, memórias, experiências e brincadeiras. Embora Arendt tenha pensado a crise da educação formal em seu contexto, suas considerações a respeito nos ajudam a tensionar o esfacelamento da tradição – tema caro em seu pensamento – de maneira geral.

Considerando que um dos aspectos centrais do projeto que foi desenvolvido é a relação, pela brincadeira, das crianças com gerações anteriores, bem como colocar em relevo a importância de se preservar brincadeiras tradicionais e memórias, a judia alemã contribui conosco à medida que elucida que nós vivemos em um momento no qual há uma descontinuidade muito forte e distinta de práticas, perfazendo o que ela preconizou como esfacelamento da tradição (Arendt, 2000), que, por sua vez, gera constantes crises em função da falta de referência para os mais novos e nos deixa ainda mais vulneráveis para sermos manipulados no campo político-social.

Por ser uma das finalidades da educação não formal a formação dos indivíduos para atuarem de maneira solidamente crítica e consciente, o sentimento de pertencimento e ideia de fazer parte de um grupo que, anterior a ele vieram outros, é, portanto, uma maneira de (re)existir frente às tentativas de controle por parte das classes hegemônicas.

Buscando solidificar ainda mais a justificativa de se preservar tradições no campo das brincadeiras, buscamos em Benjamin (2009), no livro “Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação”, considerações dele acerca da relação do brinquedo entre a criança e o adulto e brincadeiras/jogos. Sobre a inserção do brinquedo na vida da criança e os jogos feitos por elas com ou sem a presença de um objeto/brinquedo, escreveu o autor:

assim como o mundo da percepção infantil está impregnado em toda parte pelos vestígios da geração mais velha, com os quais as crianças se defrontam, assim também ocorre com os jogos. É impossível construí-los em um âmbito da fantasia, no país feérico de uma infância ou arte puras. O brinquedo, mesmo quando não imita os instrumentos dos adultos, é confronto, e, na verdade, não tanto da criança com os adultos, mas destes com a criança (Benjamin, 2009, p. 96).

Embora não seja o foco deste trabalho a discussão acerca de brinquedos, mas sim de brincadeiras, a citação anterior nos ajuda a pensar tanto uma quanto outra, contribuindo para a compreensão de que brincadeiras também são aprendidas e inventadas a partir do meio no qual a criança está inserida, e que envolvem, mesmo que de maneira indireta, a presença de adultos. Portanto, brincadeiras são transmitidas de uma geração à outra, claro que com as transformações próprias de tudo que é atravessado pelo tempo e pela ação singular de cada ser no mundo.

Vale ressaltar, ainda no âmbito das brincadeiras e brinquedos, a crítica que Benjamin faz a estes quanto à sua passagem para a industrialização. De acordo com o autor, quando os brinquedos eram construídos em casa, nos fundos de oficinas, confeitarias ou locais onde se malhava ferro — ou seja, quando esses objetos eram feitos por pessoas comuns, crianças e adultos eram mais próximos. Ao tratar da história cultural do brinquedo, sobretudo na Alemanha, o autor destaca:

No início, contudo, tais brinquedos não foram invenções de fabricantes especializados, mas surgiram originalmente das oficinas de entalhadores em madeira, de fundidores de estanho etc. Antes do século XIX, a produção de brinquedos não era função de uma única indústria. [...] Por conseguinte, entende-se por si só que a venda ou, pelo menos, a distribuição de brinquedos não era, no início, função de comerciantes específicos. Assim como se podiam encontrar animais talhados em madeira com o marceneiro, assim também soldadinhos de chumbo com o caldeireiro, figuras de doce com o confeiteiro, bonecas de cera com o fabricante de velas (Benjamin, 2009, p. 90).

A fabricação de brinquedos, antes da indústria especializada, era feita, portanto, por pessoas do cotidiano. Os brinquedos em miniatura eram dispostos em vários cômodos da casa, segundo Benjamin (2009), e não havia separação entre livros infantis e livros adultos; todos ficavam juntos. Com a construção do brinquedo de maneira cotidiana e comum, pais e filhos eram mais próximos, e a brincadeira — seja na construção ou no uso do brinquedo, exigia a presença de ambos. Contudo, em contraposição aos primórdios dos brinquedos, o pensador alemão comenta sobre sua fabricação moderna:

Uma emancipação do brinquedo põe-se a caminho; quanto mais a industrialização avança, tanto mais decididamente o brinquedo se subtrai ao controle da família, tornando-se cada vez mais estranho não só às crianças, mas também aos pais (Benjamin, 2009, p. 91-92).

Tecendo essas breves considerações acerca da tradição, de algo que se passa e de como a brincadeira e o brinquedo podem atuar de maneira a socializar a criança em seu meio, contribuindo para sua interação com os mais velhos e com seus pares, nas próximas seções nos dedicaremos a narrar aspectos dos nossos movimentos brincantes nos dias de aplicação do projeto de intervenção.

Breve relato de atividades desenvolvidas nos quatro primeiros dias

Friedmann (s/d) evidencia-nos que brincadeiras/jogos tradicionais variam com o tempo, mas que “ilustram a cultura local e que o resgate da mesma é muito importante para o nosso patrimônio lúdico” (p. 55). Autores como Altman (2000) sugerem que, com o aumento da tecnologia e industrialização do brinquedo, a cultura lúdica tem mudado de maneira significativa. Sendo assim, o fomento a atividades como brincadeira tradicionais se faz como resistência num período de extensa dissolução da tradição, isto é, referências que se passam de geração a geração (Arendt, 2000) e supressão de vivências que construíram e lutam por permanecer na cultura brasileira, como é o caso das brincadeiras tradicionais.

Como proposto no cronograma de atividades, a aplicação do projeto de intervenção teve duração de cinco dias, três horas em cada dia. No Dia 1, conforme a Tabela 1, brincamos diversas brincadeiras: cabra-cega, pula corda, reloginho, telefone sem fio e salada de frutas. Altman (2000), ao fazer um retrospecto da brincadeira no Brasil, referindo-se ao período colonial, destaca a brincadeira de cabra-cega e outras que envolvem cantigas de roda, que se preservam ao longo do tempo e são frutos da miscigenação pungente em nosso país, destacando que, embora

a tela da TV, o monitor do computador passam a fazer parte do mundo infantil, [...] na memória de quem foi criança e viveu de brincar, estão bem arquivados os momentos de uma infância feliz e as brincadeiras e os brinquedos tradicionais renascem a cada dia, dando novas oportunidades àqueles que começam a descobrir o mundo (Altman, 2000, p. 256).

O objetivo desse dia foi que as crianças dissessem e propusessem brincadeiras tradicionais, de modo a nos sensibilizarmos acerca da temática. Uma das atividades desse momento foi conversar com elas sobre o projeto e o tema, privilegiando o fato de que a proposta das brincadeiras tradicionais surgiu a partir de observações dos diversos movimentos brincantes no período inicial do estágio. Pelas brincadeiras propostas e realizadas pelas crianças, ficou evidente que, apesar do avanço tecnológico, há aspectos da cultura lúdica que permanecem no grupo Cesrevi.

No Dia 2, as crianças se organizaram em grupos, momento no qual lhes foram entregues folhas para que entrevistassem as funcionárias do projeto, perguntando sobre suas brincadeiras de infância. O interessante foi que as próprias crianças formaram seus grupos e se dirigiram a diferentes cômodos da casa, convidando a psicóloga, a pedagoga e a cozinheira do Centro para dialogar; além dessas, algumas crianças também conversaram comigo, perguntando sobre as brincadeiras que eu praticava quando criança e, em seguida, anotando em uma folha de papel o que ouviam. Essa atitude vai ao encontro do que Gohn (2010) destaca como o aspecto da voluntariedade da educação não formal, uma livre participação e certa independência do grupo na organização de suas atividades. Os grupos formados não seguiam uma lógica rígida, variando em número de pessoas e faixa etária.

Os dias indicados como Dia 3 e Dia 4 seriam, conforme intencionado no cronograma da Tabela 1, destinados à elaboração do catálogo de brincadeiras a partir das entrevistas com as profissionais atuantes no Cesrevi. Observando as entrevistas, percebi que elas conheciam quase todas, senão todas, as brincadeiras mencionadas. De todo modo, propus ao grupo a elaboração do catálogo, de maneira que cada criança fizesse desenhos e/ou textos sobre o que ouviram e vivenciaram nos dias anteriores.

Porém, algo diferente da proposta inicial ocorreu. Nas produções das crianças (desenhos, textos e frases) apareciam cenas delas brincando com suas famílias e sendo ensinadas a brincar; as crianças menores, por estarem aprendendo a escrever, suponho, quiseram conversar novamente comigo sobre minhas brincadeiras de infância e escrever os nomes delas; uma criança fez uma espécie de história em quadrinhos sobre os dias que passei no projeto, enfatizando minha presença e as brincadeiras. Não houve, em nenhum dos registros, uniformidade de pensamento. O que havia em comum em todos eles era a presença da brincadeira entre mais de uma pessoa.

O fato de não haver uniformidade no entendimento da atividade proposta, mas de todas as produções registrarem que a brincadeira sempre ocorre com mais de uma pessoa, reforça investigações que evidenciam a importância dessas atividades para a preservação da cultura e dos laços sociais:

Pesquisas atuais mostram a importância dos jogos tradicionais na educação e socialização da criança, pois brincando e jogando a criança estabelece vínculos sociais, ajusta-se ao grupo e aceita a participação de outras crianças com os mesmos direitos (Bernardes, s/d, p. 543).

No próximo capítulo, narro minha experiência do último dia de aplicação do projeto de intervenção ao ouvir, junto das crianças e de uma das trabalhadoras do Cesrevi, histórias dela sobre suas brincadeiras no Rio Cricaré.

Memória e experiência: narração de brincadeiras à beira do Rio Cricaré por uma moradora do bairro Porto e atuante no Cesrevi

Para pensar o Dia 5 de aplicação do projeto, busquei em Walter Benjamin (1987) contribuições sobre memória e experiência.

Benjamin (1987), em O narrador, escreve acerca da arte de narrar e sua progressiva escassez no período pós-Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, os combatentes da barbárie bélica retornavam incapazes de falar em função do trauma causado pelos horrores vividos no campo de batalha. Ao escrever sobre o narrador no período pós-guerra, o alemão destaca que: “É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” (Benjamin, 1987, p. 198); e sobre a experiência, isto é, vivências construídas e passadas em face de um outro, num tom de conselho, é “a fonte que recorrem todos os narradores” (Benjamin, 1987, p. 198). Portanto, narrar é a troca de experiências, e são estas as fontes dos narradores ao transmitir o que lhes aconteceu.

O autor, no mesmo texto, dá exemplos de como são os narradores e coloca em questão seu senso prático, isto é, comunicam-se com quem os ouve sem cair na tentação de explicar tudo, pormenorizar, de maneira contrária aos historiadores, que não têm essa licença e dispensa de apenas relatar o fato, deixando que seus ouvintes, nos entremeios da história, criem outras histórias e cenas conforme a imaginação. Em suas palavras:

O senso prático é uma das características de muitos narradores [...]. Tudo isso esclarece a verdadeira natureza da narrativa. Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida - de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas, se ‘dar conselhos’ parece hoje algo antiquado, é porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis [...]. Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada. Para obter essa sugestão, é necessário primeiro saber narrar a história (sem contar que um homem só é receptivo a um conselho na medida em que verbaliza a sua situação). O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria (Benjamin, 1987, p. 200).

A narrativa carrega consigo uma potência germinativa. Ao contar uma história, o narrador inventa outras, nunca a conta do mesmo modo e ainda induz movimentos criativos em quem a ouve. Ela, portanto,

não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver. Ela se assemelha a essas sementes de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas (Benjamin, 1987, p. 204).

Na arte de narrar, além de sua fonte ser a experiência, há um elemento fundamental para que ela aconteça, qual seja a reminiscência, isto é, o que se conserva na memória. Sobre essa faculdade, Benjamin esclarece que:

A reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração em geração. Ela corresponde à uma musa épica no sentido mais amplo. Ela inclui todas as variedades da forma épica. Entre elas, encontram-se em primeiro lugar a encarnada pelo narrador. Ela tece a rede que em última instância todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra, como demonstram todos os outros narradores, principalmente os orientais [...] que imaginam uma nova história em cada passagem da história que está contando (Benjamin, 1987, p. 211).

A memória, portanto, nesses termos, não funciona como um ato de reprodução de algo, mas sim como a capacidade de, ao narrar um fato, imaginar que ele poderia ter sido de vários outros modos. Com isso, abre-se a possibilidade para o ouvinte que se permite atravessar a narrativa inventar outras histórias suas a partir do que está ouvindo. Não reproduzir, mas criar a partir de uma vivência, experiência de um outro.

Tomando como base essas breves considerações acerca do pensamento benjaminiano sobre a narração, sua articulação com a experiência e a memória, a seguir narro minha experiência do último dia de aplicação do estágio, tecida junto do grupo de crianças e ouvindo a narração de uma das atuantes no Cesrevi acerca de suas brincadeiras e vivências no bairro Porto — atividade que não estava prevista no cronograma, mas foi realizada.

No último dia de aplicação do projeto de intervenção, isto é, o Dia 5, propus que conversássemos um pouco acerca dos dias anteriores, sobre o que as crianças acharam das atividades desenvolvidas, nossa relação e se tinham sugestões a me fazer… Dialogamos e, de modo geral, elas sinalizaram ter gostado do tempo que passamos juntos/as. Algumas lamentaram o fato de ser nosso último dia de atividades, momento no qual um dos meninos rompeu o tempo de lamentação do início da despedida e disse: “É, tia, foi bom esses dias que você passou com a gente, mas nada é pra sempre”. Ele já entendeu e encara despedidas.

Terminada nossa conversa inicial, as crianças sugeriram que brincássemos mais. Uma das funcionárias do Centro, que auxilia nos serviços gerais e estava sempre presente em nossos momentos, me perguntou: “Você quer levar eles pro campinho? Lá eles podem brincar também”. O campinho é um lugar no bairro onde pessoas se reúnem nos finais de semana e algumas crianças, em dias aleatórios à tarde, para jogar futebol. Concordei, desde que ela fosse conosco.

Fomos andando devagar. Em cada lugar que passávamos, alguém tinha algum comentário a fazer: “Minha prima é dona desse salão ali”; “Aqui mora minha tia”; “Nesse campinho, o time de futebol do bairro que joga”. Paramos numa área que eles/as chamam de pracinha, com aparelhos para se exercitar. Logo as crianças deram jeito de brincar nos aparelhos… Ficamos ali por um tempo e mais histórias surgiram: “Aquele pedaço de terra ali é do meu primo”; “Nosso postinho fica na rua da frente”. Risos, conversas e barulhos indefinidos iam compondo o caminho que decidimos seguir naquela tarde.

Chegamos ao campinho de areia: “A gente brinca aqui, nos sábados, tia”. Alguns/as se agitaram por um momento e logo se cansaram, em virtude do sol muito quente e da área descoberta. “Então vamos lá na beira do rio”, sugeriu uma das crianças do grupo.

Fomos até onde deságua a nascente e chegamos à beira do rio. A educadora social que atua no Cesrevi como cozinheira e auxiliar de demais serviços, que estava guiando o passeio, começou a narrar suas brincadeiras ali, inspirando movimentos infantis nas crianças e em mim: “Aqui a gente brincava assim, quando criança: pulava daqui pra lá, no rio. A gente pegava folha de aninga e boiava em cima dela, ia até do outro lado do rio”. Aproveitamos a vista; naquele momento, senti que fazia parte de algo, estava inserida em algo e me senti segura à beira do rio.

De acordo com Pires (2014), há um caráter formativo no compartilhamento de experiências pela narrativa. A autora chama atenção para o fato de que, nos últimos tempos, como destaca Larrosa (2002), vivemos em uma sociedade altamente informada, mas que pouco vivencia, isto é, pouco se passa por seus sujeitos e os atravessa, em virtude, sobretudo, da mecanização de experiências.

Narrar e ouvir são aspectos da historicidade humana que permitem o compartilhamento de experiências e a possibilidade, pela escuta, de criar ou se tornar aberto para que elas nos aconteçam. Pires (2014) destaca que a separação entre história-arte e história-ciência culminou na concepção de que o verdadeiro é aquilo que está distante, que não passa pelo eu que experimenta e, experimentando, aprende e narra suas experiências. Ao contrário dessa corrente, a tarde que passamos juntos/as à beira do rio se configura como uma produção de conhecimento e compartilhamento de experiências pela narrativa, o prazer de contar o que se viveu e o exercício da escuta, abrindo outras possibilidades para o ato de educar que não estejam dentro da lógica estratificada do tempo e dos saberes.

O cenário era de pessoas sobre a terra; falando, apontando, ensaiando pensamentos, ouvindo experiências de gerações anteriores, de quando faziam folha de amarga de barco. “A gente amarrava uma corda nas árvores que tinha aqui, se pendurava e se jogava no rio [...]. Ali do outro lado fica um chiqueiro que é do meu primo”. Sugeri que fôssemos conhecer a criação de porcos; uma das duas crianças mais novas não sabia o que era um chiqueiro.

Fizemos a volta.

Chegamos ao chiqueiro — que fica bem perto do rio — e o cheiro já começou a despertar reações. A menina que não sabia o que era um chiqueiro logo conheceu a criação de suínos; um dos meninos rapidamente arrumou jeito de subir em uma árvore — aquela cena foi nostálgica; como o nível da água na beira do rio era bem baixo, deu para lavar os pés.

Figura 2: Nós, à beira do rio, descansando embaixo de uma árvore

A tarde que passamos juntos/as assemelha-se, como destacam Scherer e Grisci (2022), ao flâneur cartógrafo, isto é, alguém que passeia pelas ruas da cidade e se deixa encontrar pelo que a compõe, caminhando pelo território existencial que mapeia e buscando não se sabe exatamente o quê, mas permitindo que as coisas lhe aconteçam.

Voltamos e chegamos em casa. Estávamos calmos/as, cansados/as e, particularmente falando, surpreendida. Emocionamo-nos com essa etapa final do que havíamos construído nos dias anteriores. Antes de comer, as crianças rezam o Pai Nosso. Uma delas disse: “Tia, hoje você começa o Pai Nosso e depois a gente continua”. Pensei: agora estou inserida. Bastou uma volta pelo bairro, o compartilhamento de afetos e experiências, deixar-me ser guiada e não ceder à tentação de dizer por eles/as, para que, sem esforço, o grupo me acolhesse. Naquele momento, senti-me como quem não quer saltar de um barco que foi levado até uma terceira margem.

Considerações finais

Das discussões e narrações presentes neste relato, buscamos refletir sobre aspectos da educação não formal no contexto do Cesrevi, com destaque para o projeto de intervenção desenvolvido junto ao grupo de crianças e funcionárias que compõem o espaço. Frisamos a importância das brincadeiras na interação dos menores com seus pares, bem como com gerações anteriores, dando especial atenção ao último dia de aplicação do projeto de intervenção, ocasião em que uma das educadoras sociais do Centro nos guiou por um passeio pelo bairro e narrou histórias de suas brincadeiras infantis no Rio Cricaré, que, além de ter sido palco de barbáries contra a humanidade, também acolheu risos e movimentos brincantes.

Destacamos, ainda, a importância de educadores/as, em ambientes formais e informais de aprendizagem, incentivarem e organizarem, junto ao grupo com o qual atuam, momentos que evidenciem brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais, pois, como destaca Friedmann (s/d), essas atividades são fundamentais “para o desenvolvimento das capacidades físicas, motoras, sociais, afetivas, cognitivas e linguísticas nas crianças” (p. 56).

Além disso, demos especial atenção à narrativa como fonte de compartilhamento de experiências e contramovimento à atualidade alienante e massificada da “era da informação” (Pires, 2014), trazendo à discussão a centralidade do sujeito da experiência descrito por Larrosa (2002), que, ao permitir-se ser afetado e ao trilhar o caminho da experiência, aprende junto de seus pares e com gerações anteriores.

Referências

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. 18ª ed. São Paulo: Papirus, 2012.

ALTMAN, Raquel Zumbano. Brincando na História. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das crianças no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2000.

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000.

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1987.

BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Editora 34, 2009.

BERNARDES, Elizabeth Lannes. Jogos e brincadeiras tradicionais: um passeio pela história. s/d. Disponível em: https://2e62ead253.cbaul-cdnwnd.com/486776cf33f6476ecebefcba51e3b4ee/200000174-738e87488a/historia%20dos%20jogos.pdf. Acesso em: 06 out. 2024.

FRIEDMANN, Adriana. Jogos tradicionais. Ideias, São Paulo, nº 7, p. 54-61, [2000?]. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_07_p054-061_c.pdf. Acesso em: 07 out. 2025.

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, nº 19, p. 20-28, jan./abr. 2002.

NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2016.

PIRES, Erik André de Nazaré. A história da ciência e seu paralelo com a ciência da informação: apontamentos históricos e perspectivas para a atualidade. In: ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, 17., 2014, Fortaleza. Anais […]. Fortaleza: UFC, 2014. p. 1‑18.

RUSSO, Maria do Carmo de Oliveira. A escravidão na manutenção das estruturas agrárias e no contexto socioeconômico de São Mateus/ES (1851-1888). Cadernos de História, Ouro Preto, [v. 8, nº 1], p. 110-128, jan./jul. 2007. Disponível em: https://periodicos.ufop.br/cadernosdehistoria/article/view/5693/4240. Acesso em: 11 set. 2024.

SCHERER, Laura Alves; GRISCI, Carmem Ligia Iochins. Cartografia como método de pesquisa para estudos de trabalho e subjetividade. Revista de Administração Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 26, nº 2, p. 1-14, ago. 2022.

Publicado em 05 de novembro de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

MOREIRA, Ruth Sales Firme; MORILA, Ailton Pereira. Brincadeiras tradicionais, memória e experiência: um relato sobre vivências de estágio no Centro Social Reconstruir a Vida, em São Mateus/ES. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 42, 5 de novembro de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/42/brincadeiras-tradicionais-memoria-e-experiencia-um-relato-sobre-vivencias-de-estagio-no-centro-social-reconstruir-a-vida-em-sao-mateuses

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.