O jornal escolar como prática educativa: do letramento à cidadania

Priscilla Gomes Guilles Mattos

Mestra em Educação (UERJ), professora da Educação Básica nas redes municipais de São Gonçalo e Niterói

O trabalho com o jornal escolar surgiu como resposta a uma necessidade concreta vivida no chão da escola pública após o período de ensino remoto. Em minha turma do 5º ano do Ensino Fundamental, observei lacunas importantes relacionadas à leitura, escrita e circulação da palavra entre as crianças, bem como certa timidez em assumir autoria do que pensavam, sentiam e percebiam do mundo. Ao mesmo tempo, percebia uma curiosidade pulsante, um desejo de narrar o cotidiano e de falar de si.

A partir desse contexto, criou-se um projeto de elaboração de um jornal escolar, realizado coletivamente com 28 estudantes de uma escola municipal em São Gonçalo. O jornal tornou-se espaço de escrita viva, de trocas e de pertencimento, permitindo que as crianças produzissem textos sobre temas que atravessavam sua vida cotidiana, como as relações na escola, acontecimentos do bairro, desigualdades sociais e questões globais que as inquietavam. Ao escrever, pesquisar, entrevistar e dialogar com diferentes setores da escola e da comunidade, as crianças puderam se perceber como sujeitos de linguagem e, portanto, como cidadãos.

Compreendo, nesse movimento, que educar implica mudança, como afirma Freire (1997), pois aprender envolve transformar-se e transformar o mundo que se habita. A escolarização não pode restringir-se à transmissão de conteúdos, mas precisa convidar os estudantes a lerem o mundo, reconhecendo seus saberes, experiências e referências. É nessa direção que se situa este trabalho: a leitura e a escrita como práticas sociais que emergem da vida, das relações e dos territórios.

O jornal escolar, nesse sentido, constitui-se como um recurso pedagógico que articula autoria, leitura de mundo e formação cidadã. Ao assumir a escrita como produção de sentido e expressão do vivido, o jornal rompe com uma lógica escolar que fragmenta o conhecimento e silencia as vozes das crianças. Em seu lugar, propõe-se um trabalho que valoriza a palavra dos sujeitos, reconhece o território como espaço formativo e assume a educação como prática ética e política.

Este artigo apresenta e analisa essa experiência pedagógica, refletindo sobre suas implicações no processo de aprendizagem e na formação dos estudantes, ao mesmo tempo em que problematiza o papel do professor como pesquisador de sua própria prática. O que se busca aqui é compreender como o uso do jornal escolar pode potencializar os processos de letramento e ampliar a capacidade crítica e reflexiva dos alunos, contribuindo para sua formação como leitores do mundo e autores de sua própria história.

Jornais em classe: um instrumento libertador

Pensar o jornal escolar como recurso pedagógico significa reconhecer a leitura e a escrita como práticas sociais que se realizam na relação entre sujeitos e mundo. Conforme nos lembra Freire (1996), a educação é um ato de criação, diálogo e transformação, no qual o estudante se constitui como autor. Assim, ao trabalhar com a produção do jornal, abre-se um espaço de expressão, escuta e circulação da palavra entre as crianças.

A proposta do jornal escolar dialoga também com Freinet (1977), que defendia a importância da expressão livre e da escrita vinculada à experiência das crianças. Para o autor, quando a escrita nasce do vivido, ela carrega sentido e se torna conhecimento compartilhável. O jornal, portanto, não é um exercício escolar descolado da realidade, mas uma prática que permite que os estudantes sejam produtores, e não apenas receptores, de textos.

A leitura, nesse movimento, deixa de ser entendida apenas como decodificação. Ghilardi (1999) afirma que ler é compreender textos que circulam na vida cotidiana, sejam eles orais, escritos ou imagéticos. A produção do jornal escolar mobiliza essa compreensão ampliada de leitura, pois os estudantes leem e escrevem sobre o que veem, sentem, investigam e problematizam.

A compreensão de leitura como produção de sentido também é defendida por Goumelot (2001), que destaca que o leitor interpreta a partir de seu repertório e de sua inserção social. No jornal escolar, a leitura de mundo antecede e sustenta a leitura da palavra. Isso aproxima as crianças de temas do cotidiano da escola, do bairro e da cidade, fortalecendo vínculos identitários e o reconhecimento do território como espaço formativo.

Além disso, a escrita que emerge dessa prática não tem o objetivo de atender a modelos fixos ou a redações descontextualizadas. Ela nasce da experiência e se realiza coletivamente. Para Bakhtin (2006; 2011), todo enunciado é produzido na relação com o outro e carrega marcas do contexto e das vozes que o atravessam. O jornal escolar torna esse encontro visível, pois coloca os estudantes em diálogo entre si, com a professora, com outros profissionais da escola e com leitores reais.

Larrosa (2002) também ajuda a compreender o trabalho realizado ao afirmar que a experiência é aquilo que nos atravessa e nos transforma. A proposta do jornal escolar só se fortalece porque se enraíza no cotidiano vivido, na escuta das crianças e na aposta de que a escola é lugar de criação e pensamento.

Assim, o uso do jornal escolar como prática pedagógica se constitui como uma possibilidade de letramento, autoria e formação cidadã, favorecendo que os estudantes se reconheçam como sujeitos capazes de ler e escrever sobre o mundo que habitam.

O caminho metodológico e o contexto da pesquisa

Esta pesquisa se insere no movimento de investigação da prática docente, entendendo que ensinar e pesquisar são processos indissociáveis no cotidiano da escola pública. Segundo Freire (1996), o professor se forma na relação com seus alunos e com o mundo, elaborando perguntas e produzindo conhecimento a partir de sua própria experiência pedagógica.

A abordagem adotada foi qualitativa, com inspiração etnográfica, pois o foco esteve na observação dos processos de aprendizagem e nas formas de participação das crianças no desenvolvimento do jornal escolar. De acordo com Geertz (1978), compreender o cotidiano requer atenção aos gestos, aos sentidos atribuídos às práticas e àquilo que se torna significativo para os sujeitos envolvidos.

Os procedimentos metodológicos utilizados incluíram diário de campo, registros das produções escritas, registro fotográfico das edições do jornal e observação participante. Esses materiais permitiram acompanhar o percurso formativo das crianças ao longo do projeto, bem como refletir sobre as transformações ocorridas na prática pedagógica.

A pesquisa foi realizada em uma escola municipal localizada no município de São Gonçalo, com uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, composta por 28 estudantes. O trabalho foi desenvolvido no período de março a dezembro de 2023.

Mais do que aplicar uma metodologia previamente definida, este percurso constituiu-se como experiência, nos termos de Larrosa (2002), algo que nos toca e nos transforma. Ao acompanhar as crianças na produção do jornal, compreendi que a prática pedagógica se reinventa quando o professor se abre ao movimento da sala de aula e às invenções que dela emergem.

Experiências formativas: o contexto da pesquisa e algumas vivências na construção do jornal escolar

O ponto de partida do projeto foi uma conversa com os estudantes sobre o que entendiam por jornal. Apenas alguns já haviam manuseado um jornal impresso. O primeiro contato ocorreu quando levei exemplares para a sala. As crianças folhearam, comentaram imagens, observaram o tamanho das letras e se surpreenderam ao notar que diferentes notícias conviviam em uma mesma edição. Esse momento despertou curiosidade e abriu espaço para que surgissem perguntas.

A partir dessa aproximação inicial, discutimos os gêneros jornalísticos e seus objetivos. Formamos grupos fixos de trabalho, e cada grupo escolheu, democraticamente, o gênero que desejava produzir. Foram trabalhados entrevista, notícia, charge, reportagem e artigo de opinião. A cada edição, os grupos revezavam os gêneros, para que todos pudessem se familiarizar com diferentes formas de escrita.

O processo de produção incluía pesquisa sobre os temas escolhidos, busca de fontes confiáveis, elaboração da escrita coletiva, revisão com apoio da professora e escolha de imagens ou fotografias. No caso das entrevistas, as crianças preparavam perguntas, realizavam a conversa com o entrevistado, registravam e, posteriormente, redigiam o texto.

Os entrevistados foram diversos: merendeiras, inspetores, professores, estudantes de outras turmas e familiares. Essas escutas ampliaram o sentido de comunidade e pertencimento, pois as crianças perceberam que a escola é feita por muitas vozes.

Os temas das matérias surgiam a partir de situações vividas, de curiosidades e inquietações das crianças. Ao longo do ano, escreveram sobre racismo, maternidade, autismo, condições estruturais da escola, serviços públicos do bairro e acontecimentos nacionais. A escrita se tornou lugar de pensamento e posicionamento.

Trabalhar o jornal escolar significou, portanto, reconhecer a palavra das crianças como legítima. Freinet (1977) afirma que a escrita ganha sentido quando nasce da experiência e se dirige a um outro real. Aqui, as crianças escreviam movidas pelo que viviam e desejavam comunicar. Bakhtin (2006, 2011) nos ajuda a compreender esse movimento ao indicar que a linguagem é sempre dialógica, atravessada pela relação com o outro.

Ao final de cada edição, realizávamos roda de conversa para verificar o que haviam aprendido, o que desejavam mudar e quais temas gostariam de abordar na edição seguinte. Esses momentos fortaleciam o trabalho em equipe e possibilitavam que cada estudante se percebesse como sujeito do processo.

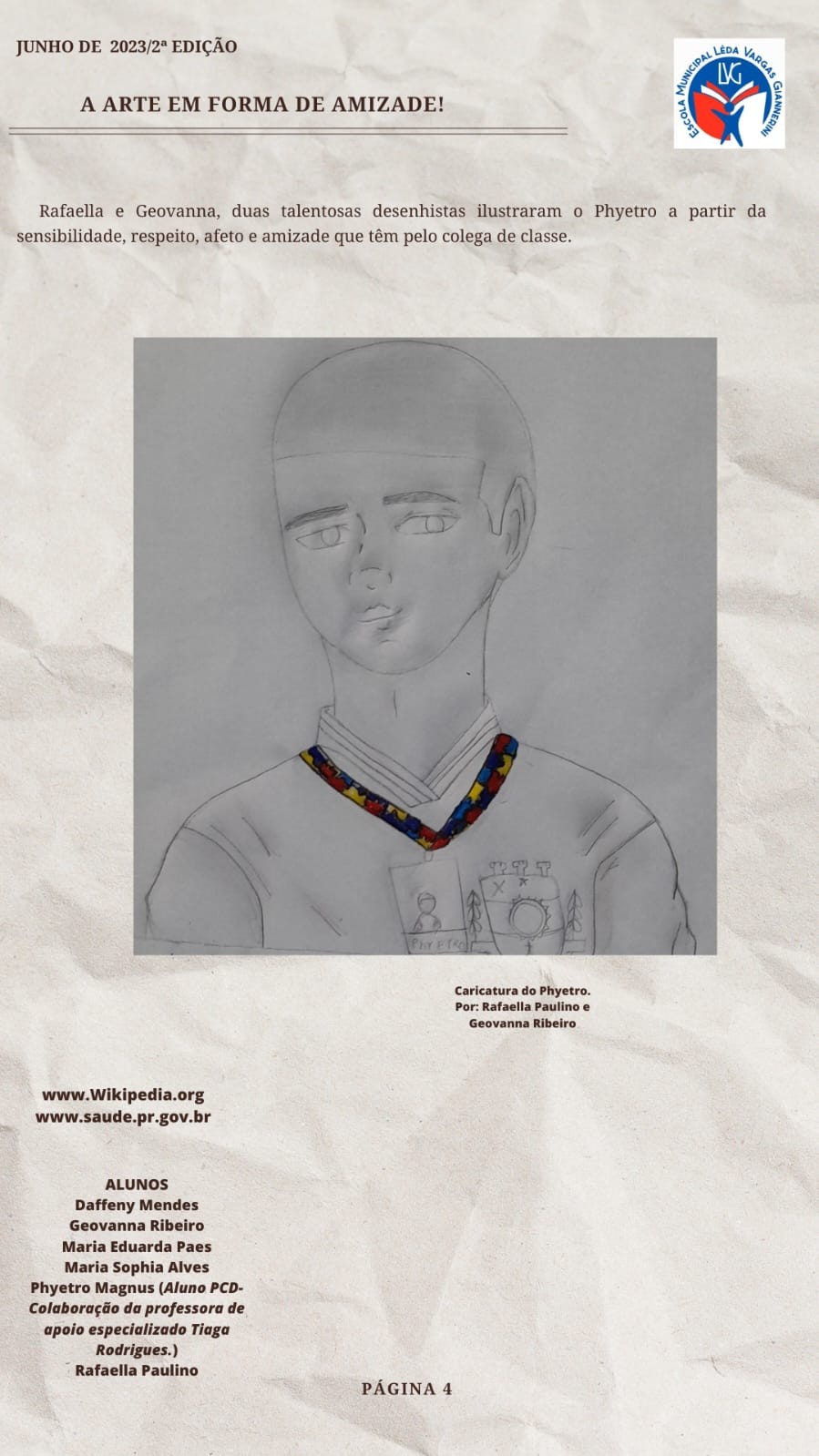

Figura 1: Imagem do jornal escolar

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 2: Imagem do jornal escolar

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 3: Imagem do jornal escolar

Fonte: Arquivo pessoal

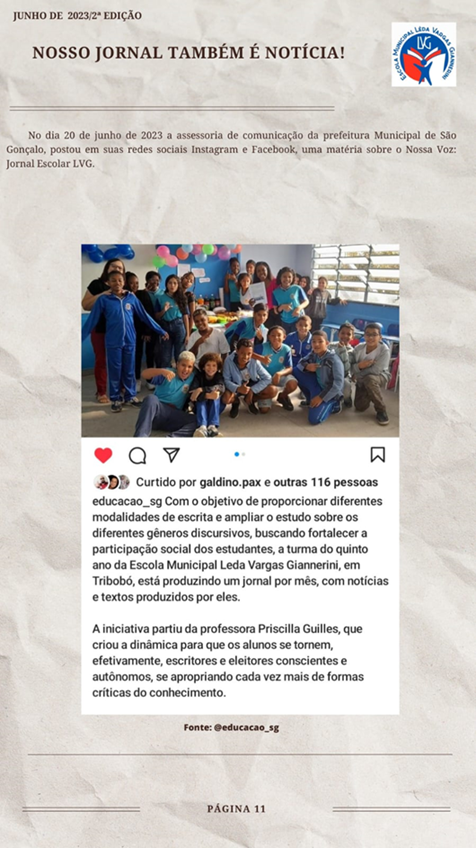

Figura 4: Imagem do jornal escolar

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 5: Imagem do jornal escolar

Fonte: Arquivo pessoal.

O desenvolvimento do trabalho com o jornal escolar foi de suma importância, não só para os estudantes, mas também para que eu pudesse pensar, refletir e problematizar a minha prática enquanto professora das infâncias. Compreendendo que a formação de professores é um processo, motivei-me a escrever este trabalho, tendo em vista que é preciso que o professor seja indissociavelmente pesquisador. Dessa maneira, venho investigando a minha própria prática, as ações dentro do cotidiano escolar, as diferentes possibilidades de ensinar e aprender, bem como suas relações com a educação.

Segundo Freire (1996, p.29), “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino". Por isso, o professor deve se fundamentar na pesquisa, buscando que indagações e problemas do cotidiano sejam fios condutores que possibilitem a construção de uma prática comprometida com a formação de cidadãos críticos, criativos e reflexivos.

Deste modo, acreditamos também que a escola pode se constituir como uma Comunidade Investigativa, na qual os/as professoras/es podem refletir sobre sua prática e coletivamente descobrir significados necessários para potencializá-la.

Considero importante que os estudantes sejam compreendidos como atores sociais, portanto, cidadãos. Assim, em minha formação tenho me subsidiado a fim de desenvolver uma prática docente que atenda de forma coerente às necessidades das crianças e que garanta a elas o acesso e a aquisição dos saberes socialmente construídos.

Considerações finais

O desenvolvimento do jornal escolar possibilitou que as crianças se percebessem como sujeitos de linguagem, capazes de pesquisar, escrever, interpretar e dialogar com o mundo ao seu redor. Ao produzir o jornal, elas ampliaram sua compreensão da leitura e da escrita como práticas sociais, que expressam pontos de vista e constroem sentidos sobre a vida.

Ao final do ano letivo, realizamos rodas de conversa para avaliar o percurso. Os estudantes relataram que o jornal se tornou mais do que uma atividade escolar, constituindo-se como espaço de descoberta, curiosidade e expressão. Para Geovanna Ribeiro, “foi divertido fazer, mas não foi fácil”, revelando o reconhecimento do esforço envolvido na produção de um texto autoral.

A aluna Rafaella observou que o jornal lhe permitiu “aprender diversos conteúdos em uma mesma edição”, reconhecendo-o como possibilidade de ampliar leituras do mundo. Para Guilherme Corrêa, a escrita das matérias ajudou na ampliação da linguagem e na reflexão crítica sobre temas da escola e da cidade, destacando que as críticas feitas à estrutura da escola, por exemplo, foram escritas “com cuidado, para não ofender, mas para contribuir”.

As falas evidenciam que a experiência não se restringiu ao desenvolvimento de habilidades técnicas, mas envolveu também a formação ética e cidadã. Ao entrevistar diferentes profissionais da escola e familiares, as crianças compreenderam que a unidade escolar é composta por múltiplas vozes e que a comunicação é um espaço de diálogo e construção coletiva.

Compreendi, nesse percurso, que a função do educador é convidar os estudantes à autoria, encorajando-os a ler e escrever o mundo a partir de suas experiências. A leitura, como aponta Freire (2003), antecede a palavra, pois lemos o mundo antes de decodificar o texto. Na produção do jornal escolar, leitura e escrita caminharam juntas, constituindo-se como experiência formativa na qual os estudantes puderam se reconhecer como sujeitos de conhecimento.

Como professora-pesquisadora, reafirmo a importância de pensar a escola como comunidade de investigação, na qual professores e estudantes aprendem uns com os outros e constroem sentidos sobre o que vivem. O movimento de ação-reflexão-ação fortalece o trabalho pedagógico e amplia o compromisso com uma educação pública democrática, crítica e sensível às infâncias.

A experiência com o jornal escolar segue reverberando entre nós, porque permanece como marca de pertencimento, autoria e possibilidade. Com a proposta desenvolvida, pude proporcionar aos estudantes momentos nos quais eles tivessem voz ativa e pudessem construir conhecimento em coletivo, de forma significativa. Assim, consegui identificar o que os estudantes sabiam sobre a vida dentro e fora da escola, podendo, dessa maneira, encontrar “pistas” para minha formação enquanto professora-pesquisadora das infâncias.

Em suma, busco fortalecer minha formação e prática como professora-pesquisadora, para que nosso caminhar como docente seja traçado a partir do contínuo movimento de ação-reflexão-ação. Aliás, desejo me formar como educadora, produtora de “imprevistos, de surpresas, numa performance que prepara todos os detalhes, mas se dispõe a prescindir de todos eles” (Kohan, 2003, p. 234). Além disso, acredito em uma escola transformadora, mais igualitária, participativa e crítica.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 14ª ed. São Paulo: Hucitec, 2011.

FREINET, Célestin. O jornal escolar. Lisboa: Estampa, 1977.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2003.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1978.

GHILARDI, M. I. Mídia, educação e leitura. In: BAZOTTO, V. H.; GHILARDI, M. I. (org.). Mídia, poder, educação e leitura. São Paulo: Anhembi Morumbi, 1999. p. 103-112.

GOUMELOT, J. M. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, R. (org.). Práticas de leitura. 2ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

KOHAN, Walter Omar. Infância. Entre a Educação e a Filosofia. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, nº 19, p. 20-28, 2002.

LARROSA, Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

MATTOS, Priscilla Gomes Guilles. O curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ a partir de narrativas de formação de professoras das infâncias. 2013. 156f. Dissertação (Mestrado em Processos Formativos e Desigualdades Sociais) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2013.

TOSCHI, M. S. Educação escolar e comunicação: presenças e ausências do jornal na sala de aula. 1993. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1993.

Publicado em 12 de novembro de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

MATTOS, Priscilla Gomes Guilles. O jornal escolar como prática educativa: do letramento à cidadania. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 43, 12 de novembro de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/43/o-jornal-escolar-como-pratica-educativa-do-letramento-a-cidadania

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.