Primeiros versos: introduzindo poesia e arte na infância

Solange Maria de Oliveira Cruz

Doutora em Educação (USF), mestra em Educação (Uninove/SP), diretora de unidade escolar na rede pública municipal de Paulínia/SP

Viviane Mendes de Andrade

Licenciada em Pedagogia (Unicamp), professora de Educação Básica na rede pública municipal de Paulínia/SP

O presente relato de experiência tem como objetivo compartilhar o desenvolvimento e os impactos de um projeto pedagógico voltado à introdução da poesia e das práticas artísticas na Educação Infantil, realizado ao longo do ano letivo de 2023 em uma creche pública no município de Paulínia, Estado de São Paulo. O público atendido foi composto por crianças com idade entre 3 e 4 anos, inseridas em uma turma de maternal.

No cotidiano da sala de aula, foram desenvolvidas atividades que integraram a leitura de poemas a experiências sensoriais e artísticas, valorizando o contato com diferentes materiais e explorando a expressão corporal, estética e literária na primeira infância.

Fundamentação teórica

A vida é um ciclo de sensações visivelmente inexplicável, que o tempo se encarrega de as dar significado

(Lúcio Kwayela).

Usando a licença poética e transferindo a citação para o cenário da creche, ousamos afirmar que a vida é um ciclo de sensações visivelmente inexplicável, ao qual o professor se encarrega de dar significado. A proposta de um projeto de leitura de poesia para crianças surgiu da necessidade da professora de ser ouvida e de estabelecer contato com a turma no início do ano letivo.

O grande desafio, no entanto, foi tornar a sala de aula um ambiente tão atrativo quanto a tela de um celular, proporcionando um fazer pedagógico envolvente e significativo. Para superar essa barreira, a professora trouxe a leitura de poesias para o centro das atividades diárias.

A partir dos textos poéticos, foram desenvolvidas práticas artísticas que incluíam pinturas com papéis, tintas e pincéis, o corpo e muita criatividade — tudo guiado pela rima e pela musicalidade dos versos escolhidos.

A proposta encontra respaldo na neurociência que, assim como outras áreas do conhecimento, orienta a leitura para crianças, pois isso favorece seu desenvolvimento integral.

A poesia, segundo Abramovich (1989), deve ser de excelente qualidade — bela, comovente, provocadora, surpreendente, bem escrita e capaz de mexer com as emoções e os sentidos, revelando aspectos que geralmente passam despercebidos.

A poesia para crianças, assim como a prosa, tem que ser antes de tudo, muito boa! De primeiríssima qualidade!!! Bela, movente, cutucante, nova, surpreendente, bem escrita.... Mexendo com a emoção, com as sensações, com os poros, mostrando algo de especial ou que passaria despercebido, invertendo a forma usual de a gente se aproximar de alguém ou de alguma coisa (Abramovich, 1989, p. 67).

No que diz respeito à importância da arte na Educação Infantil, o currículo da rede municipal de Paulínia (2023, p. 26) reforça que as experiências artísticas impactam profundamente o desenvolvimento social, emocional e físico de crianças de 0 a 5 anos. Segundo o Museum of Children’s Art (Mocha), na Califórnia (EUA), a arte funciona como uma “primeira língua”, preparando as crianças para falar, ler e escrever. A poesia também é reconhecida como ferramenta eficaz na educação de jovens, promovendo benefícios cognitivos, emocionais, estéticos e linguísticos. Duarte (2023) afirma que sua utilização estratégica pode constituir um trunfo para conquistar a atenção dos alunos e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.

A poesia é uma ferramenta interessantíssima e muito eficaz na educação de jovens, oferecendo benefícios que vão da cognição ao sentimento, da criatividade ao uso da linguagem, do senso estético ao pensamento crítico. Utilizá-la com sabedoria pode ser um trunfo de professores para conquistar os alunos e obter sua atenção (Duarte,2023, p.2)

A perspectiva da Psicomotricidade complementa esse olhar ao enfatizar a importância de materiais diversos — tintas, papéis, folhas, sementes — para a exploração sensorial e corporal das crianças. Essas experiências possibilitam que elas conheçam melhor o próprio corpo e desenvolvam habilidades motoras fundamentais para a aprendizagem (Rossi, 2012). Além disso, como destacam Cruz e Silveira (2024, p. 9), é essencial “despertar a atenção da criança para o aprendizado, estimulando-a”, promovendo a concentração, a socialização de ideias presentes nos textos, bem como o senso estético, a criatividade e o pensamento crítico desde a primeira infância.

Metodologia

A execução do projeto foi conduzida de maneira sensível, participativa e profundamente integrada à rotina da turma. A professora titular, Viviane Mendes de Andrade, idealizou e aplicou estratégias que combinam literatura, expressão artística, escuta coletiva e documentação pedagógica, valorizando o protagonismo infantil e o vínculo afetivo com o conhecimento.

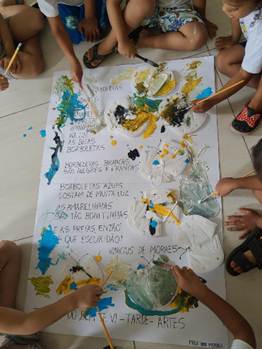

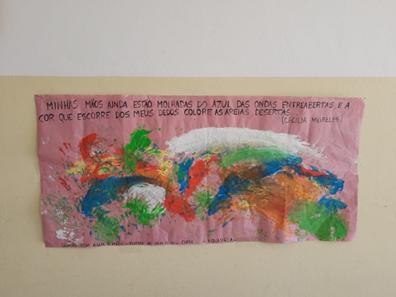

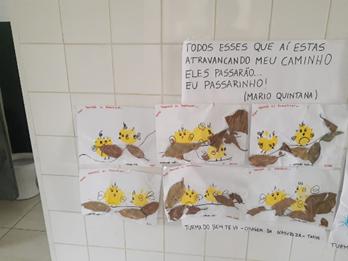

Os textos poéticos eram previamente selecionados pela professora para leitura compartilhada, considerando temas do universo infantil que despertassem a curiosidade e facilitassem a identificação das crianças — como o mar, o céu, a copa das árvores, os insetos e os pássaros. Os poemas eram escritos em cartolinas grandes e coloridas, fixadas nas paredes da sala, para permanecer visíveis às crianças durante toda a semana. A leitura ocorria em roda, com entonação expressiva, pausas significativas e ênfase na sonoridade e nas rimas, estimulando a escuta ativa e o envolvimento emocional.

A professora utilizava o momento da leitura como espaço de diálogo, acolhendo comentários, interpretações espontâneas e conexões pessoais das crianças com os versos. Essa abordagem promovia a ampliação do repertório oral e o desenvolvimento de habilidades sociais, como esperar a vez de falar, ouvir o outro e expressar sentimentos.

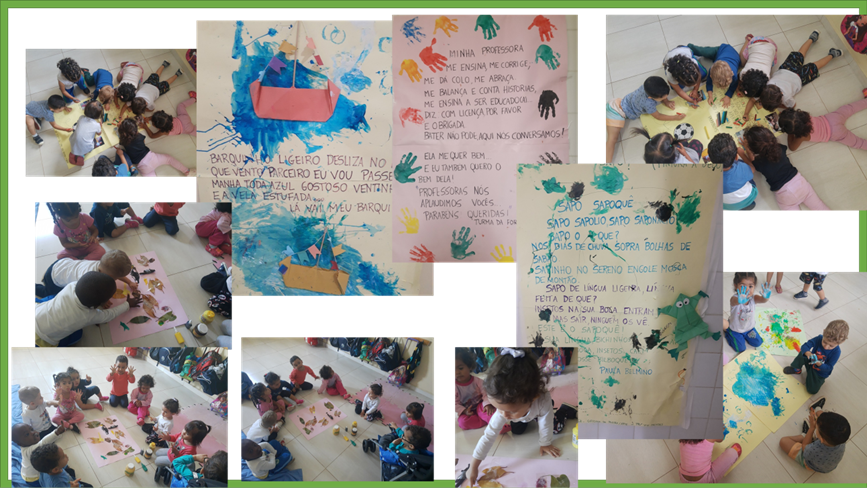

Após a leitura e a conversa sobre o poema, iniciava-se a proposta de releituras artísticas coletivas inspiradas no texto lido. A professora disponibilizava diversos materiais — tintas, pincéis de diferentes tamanhos, brochinhas, bolinhas de papel crepom, buchas, folhas, sementes e dobraduras — e incentivava as crianças a explorar livremente texturas, cores e formas.

A pintura era realizada de forma coletiva, sobre superfícies grandes, como cartolinas duplas fixadas no chão ou em mesas amplas.

O espaço era propositalmente organizado para permitir que as crianças pintassem com as mãos, com o corpo e com instrumentos variados, favorecendo a expressão espontânea e a experimentação sensorial.

Cada produção era celebrada com entusiasmo. As obras eram expostas nas paredes da escola, criando uma galeria viva da aprendizagem, onde as crianças podiam tocar, comentar e rever suas criações ao longo das semanas.

Paralelamente às produções coletivas, a professora propunha versões menores das atividades — realizadas em folhas de sulfite — que eram reunidas em portfólios individuais para registro do processo. Esses portfólios acompanhavam cada criança durante o ano, reunindo os poemas lidos e as interpretações artísticas correspondentes.

O portfólio funcionava como ferramenta de memória e avaliação: era revisitado mensalmente junto com as crianças, permitindo que observassem sua própria trajetória de aprendizado e se reconhecessem como produtoras de cultura e conhecimento. Além disso, a professora realizava registros fotográficos dos momentos de leitura, criação artística e interação coletiva, compondo painéis visuais dentro da sala de aula e fortalecendo o vínculo entre criança, poesia, arte e cotidiano.

Desafios encontrados

A implementação do projeto de poesia e arte na creche envolveu diversos desafios próprios do cotidiano da Educação Infantil, exigindo da professora sensibilidade, criatividade e persistência para superá-los. Entre os principais obstáculos, destacam-se os que expomos a seguir.

No início do ano letivo, houve dificuldade em captar o interesse das crianças, que passavam por fase de adaptação e dispersão natural, além de estarem acostumadas aos estímulos visuais das telas digitais. A professora superou esse desafio ao criar um ambiente lúdico e afetivo para a leitura dos poemas, utilizando vozes expressivas, pausas sonoras e gravuras para potencializar a escuta ativa.

Os textos foram escolhidos cuidadosamente para provocar curiosidade e encantamento. Houve resistência à proposta artística por parte de alguns profissionais da escola e familiares, visto que, em certos momentos, surgiram dúvidas quanto à relevância de integrar poesia e pintura no cotidiano da sala de aula, especialmente sobre a “bagunça” e o uso de materiais não convencionais. A exposição dos trabalhos nas paredes da escola e o envolvimento afetivo das crianças sensibilizaram a comunidade escolar, superando essa resistência quando a documentação do processo, por meio de fotos e portfólios, reforçou o valor pedagógico da proposta.

Como a proposta envolvia tintas, papéis variados e outros elementos, foi necessário contornar a escassez de materiais e o espaço físico limitado.

A professora utilizou alternativas criativas, como buchas, bolinhas de papel crepom, dobraduras e até o próprio corpo das crianças como ferramenta de criação artística, explorando técnicas acessíveis e sustentáveis.

A falta de tempo na rotina institucional para atividades prolongadas também dificultou o desenvolvimento do projeto. A duração das atividades poéticas e artísticas nem sempre cabia no tempo previsto pela organização escolar.

Foi necessário reorganizar a dinâmica da sala, incorporando a leitura e as práticas artísticas à rotina diária, o que permitiu maior fluidez e integração ao planejamento pedagógico. Esse conjunto de desafios não enfraqueceu o projeto — ao contrário, fortaleceu sua fundamentação e demonstrou que a arte e a poesia podem ser recursos transformadores, mesmo frente às limitações mais comuns da escola pública.

Resultados alcançados

O projeto abordou os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses, conforme estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As ações se concentraram nos campos de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação; O eu, o outro e o nós; Traços, sons, cores e formas.

Com base nas atividades, observações e registros realizados ao longo do ano, identificou-se que a aplicação do projeto gerou impactos significativos no desenvolvimento linguístico, emocional, social e criativo das crianças. Esses resultados foram observados por meio de comportamentos, produções e falas que revelaram o envolvimento direto com a proposta.

Houve ampliação do repertório linguístico e poético. As crianças passaram a utilizar vocabulário mais expressivo, criativo e familiarizado com palavras e rimas dos poemas trabalhados. Durante os momentos livres, era comum ouvi-las dizer frases como: “O vento fez barulho igual ao do poema, olha!” ou “Meu desenho voou com o passarinho!”

Nos momentos de leitura compartilhada, percebeu-se o exercício da escuta ativa, paciente e afetuosa. As crianças demonstravam atenção concentrada e respeito à fala dos colegas. Em uma roda de conversa, após a leitura de um poema sobre o céu, uma criança comentou: “Tem uma estrela brilhando lá no céu de noite.”

A experiência poética também fortaleceu os vínculos entre a professora e a turma. O ambiente ficou mais acolhedor, promovendo a construção de laços afetivos. Em uma atividade de releitura, uma criança olhou para a professora e disse: “Esse poema mora no meu coração, professora!”

Autores da literatura infantil, como Vinicius de Moraes e Cecília Meireles, passaram a circular entre as crianças com naturalidade e afeto. Ao observar o nome impresso em um livro, uma criança exclamou: “V de Vinicius, né professora?”

Também houve desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, como concentração, iniciativa, autoestima e escuta atenta. Durante uma pintura coletiva, um aluno sugeriu: “Vamos usar azul igual no poema.” Essa autonomia criativa na escolha dos materiais tornou-se frequente.

O projeto promoveu integração entre escola e família. Ao levarem os portfólios para casa, as crianças compartilhavam suas produções com orgulho. Segundo relato da professora, uma criança disse: “Vou mostrar meu poema para o vovô. Ele gosta de passarinho também!”

A creche passou a refletir o espírito do projeto nos espaços físicos. As produções das crianças foram expostas, preenchendo os corredores e paredes com cor, forma e poesia. Uma criança, observando o mural, comentou: “Aqui a parede é colorida!”

Por fim, o estímulo à oralidade, à imaginação e à releitura crítica dos textos foi perceptível. As crianças não apenas ouviam, mas recriavam, reinterpretavam e se apropriavam das palavras das poesias. Em uma atividade espontânea, uma criança improvisou: “A folha voou, o poema chegou!”

Esses exemplos concretos evidenciam que a poesia se tornou uma linguagem viva entre os pequenos — mexendo com seus sentidos, ideias e relações, dentro e fora da sala de aula.

Algumas poesias trabalhadas com as crianças

Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana

(Carl Jung).

Figura 1: As Borboletas (Vinicius de Moraes)

Figura 2: Canção (Cecília Meireles)

Figura 3: Poeminho do contra (Mário Quintana)

Figura 4: Fazendo arte após a leitura dos textos poéticos

Considerações finais

A proposta de introduzir poesia e arte na rotina da creche revelou-se potente, sensível e transformadora. A iniciativa gerou impactos significativos no desenvolvimento das crianças e na sensibilização da comunidade escolar, consolidando-se como uma experiência pedagógica profundamente afetiva e estética. Ao integrar leitura compartilhada, escuta ativa e criação artística, o ambiente da sala de aula tornou-se mais expressivo e significativo.

A poesia passou a circular como linguagem cotidiana, enquanto a arte ganhou forma nas mãos dos pequenos, construindo pontes entre imaginação, corpo e palavra. Um dos principais desafios enfrentados foi conquistar a atenção das crianças em um espaço simples e presencial, em meio a um cotidiano marcado pela influência das telas.

A estratégia adotada — trazer o lúdico e o poético para o centro das relações — mostrou que experiências ricas podem emergir mesmo com recursos acessíveis, desde que pautadas por intencionalidade pedagógica, criatividade e afeto. O projeto ultrapassou os limites físicos da sala de aula: pais, funcionários, professores e outras turmas foram tocados pelas produções poéticas e artísticas expostas pela escola. As paredes ganharam vida, as palavras viraram festa e a infância foi celebrada em cores, rimas e afetos.

A contribuição da experiência foi não apenas formativa, mas cultural. As crianças se reconheceram autoras de sentidos, intérpretes de emoções e criadoras de beleza, fortalecendo a autoestima, a autonomia e a expressão pessoal desde os primeiros anos. Como perspectiva de continuidade, considera-se fundamental manter e ampliar ações que promovam a arte e a poesia como ferramentas estruturantes na educação infantil. Parcerias com autores locais, bibliotecas, artistas e instituições culturais podem enriquecer ainda mais as vivências das crianças e potencializar o papel da escola como espaço de criação, memória e encantamento.

Em síntese, o projeto confirmou que, onde há intenção pedagógica e escuta verdadeira, há infância viva — capaz de transformar o cotidiano com poesia, reinventar o aprender com alegria e construir sentidos com o coração aberto, mesmo se tratando de crianças pequenas em um contexto de creche.

Referências

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1989.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 24 ago. 2025.

CRUZ, Solange M. O.; SILVEIRA, C. R. Didáctica magna: contribuições para a escola da primeira infância na contemporaneidade. Revista Eletrônica de Educação, São Carlos, v. 18, p. 1-13, 2024. Disponível em: https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/download/5600/1666/27723. Acesso em: 16 jul. 2025.

DUARTE, Luciano. Utilizando a poesia na educação de crianças e jovens: uma ferramenta facilitadora. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 23, nº 35, 12 set. 2023. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/35/utilizando-a-poesia-na-educacao-de-criancas-e-jovens-uma-ferramenta-facilitadora. Acesso em: 05 ago. 2024.

JUNG, C. G. Arquétipos e inconsciente coletivo. São Paulo: Paidós, 2009.

KWAYELA, Lúcio. Pensador, s/d. Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTM2ODAzNg/. Acesso em: 05 ago. 2024.

MEIRELES, C. Antologia poética. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

MORAES, Vinicius. A arca de Noé. Rio de Janeiro: Sabiá, 1970.

MUSEUM OF CHILDREN’S ART (MOCHA). Site oficial. s/d. Disponível em: https://www.mocha.org/. Acesso em: 16 jul. 2025.

PAULÍNIA. Secretaria de Educação. Currículo: Caderno II – Educação Infantil. Rede municipal de ensino de Paulínia. Paulínia, 2023. Disponível em: https://www.paulinia.sp.gov.br/arquivos/curriculo_creche_22025455.pdf. Acesso em: 14 jul. 2025.

PINTEREST. Poemas para crianças. 2023.

QUINTANA, Mário. Caderno H. 2ª ed. São Paulo: Globo, 2006.

ROSSI, F. S. Considerações sobre a Psicomotricidade na Educação Infantil. Revista Vozes do Vale da UFVJM, 2012.

Publicado em 27 de agosto de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

CRUZ, Solange Maria de Oliveira; ANDRADE, Viviane Mendes de. Primeiros versos: introduzindo poesia e arte na infância. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 32, 27 de agosto de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/32/primeiros-versos-introduzindo-poesia-e-arte-na-infancia

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.