Inclusão em ação: teorias de Mantoan na Educação Básica

Beatriz de Siqueira Maciel

Graduanda em Engenharia Aeroespacial (UnB)

Tatiane da Silva Evangelista

Doutora em Matemática Aplicada, docente da UnB - Campus Gama

A Educação Inclusiva no Brasil tem experimentado avanços expressivos nas últimas décadas, especialmente com o aumento de políticas públicas voltadas à inclusão de alunos com deficiência no ambiente escolar regular (Oliveira et al., 2020). “A inclusão é um sonho possível”: com essas palavras inspiradoras, Maria Teresa Eglér Mantoan (2003, p. 48), uma das vozes mais proeminentes e visionárias da Educação Inclusiva brasileira, lembra da esperança e da possibilidade de construir um sistema educacional verdadeiramente igualitário e inclusivo. Ao longo de sua carreira, Mantoan tem sido uma defensora dos direitos de todos os alunos, e suas contribuições teóricas e práticas têm influenciado significativamente o progresso e a maneira como entendemos e implementamos a inclusão educacional.

As teorias de Mantoan desempenham papel crucial nesse progresso, oferecendo uma base sólida para a criação de práticas pedagógicas mais inclusivas e equitativas. Contudo, a implementação dessas ideias ainda encontra desafios significativos, em parte devido às dificuldades estruturais e culturais presentes nas escolas, que dificultam a adaptação dos currículos e a preparação dos professores para lidar com a diversidade de alunos em sala de aula (Tomokiyo, 2018).

Essa realidade exige uma reflexão constante sobre as formas de garantir que os direitos de todos os estudantes sejam respeitados e promovidos, especialmente em um contexto de desigualdade social e educacional que persiste em muitas regiões do país (Hussain, 2024).

Figura 1: Maria Teresa Eglér Mantoan

Fonte: https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2022/08/16/professora-maria-teresa-mantoan-lanca-o-livro-escola-que-queremos-para-todos. Acesso em: 11 maio 2024.

Nos últimos anos, a discussão sobre Educação Inclusiva ganhou destaque, impulsionada pela crescente conscientização sobre a necessidade de garantir o acesso à educação de qualidade para todos, independentemente das características individuais do estudante (Batista; Cardoso, 2020). Nesse contexto, Mantoan se consolida como referência central, influenciando políticas públicas, práticas pedagógicas e pesquisas acadêmicas.

No entanto, embora a inclusão educacional tenha sido amplamente debatida, há uma lacuna importante no que diz respeito à adaptação pedagógica específica para alunos com necessidades educacionais especiais no Brasil. Estudos apontam que alguns professores ainda enfrentam dificuldades para traduzir as teorias da inclusão em práticas cotidianas eficazes (Silva Barros, 2024). A pesquisa de Pinto e Santana (2020) destaca que, apesar do aumento da capacitação docente, ainda falta uma compreensão mais aprofundada sobre como aplicar metodologias inclusivas em contextos de sala de aula heterogêneos. Isso revela uma área que precisa de mais investigação e desenvolvimento, principalmente no que diz respeito às barreiras que dificultam a plena implementação da inclusão nos ambientes escolares regulares.

O presente artigo tem como objetivo analisar os desafios e avanços na implementação das teorias de Mantoan na prática pedagógica de professores da Educação Básica, focando em como os docentes adaptam suas metodologias para atender à diversidade dos alunos com necessidades educacionais especiais. Além disso, são discutidos aspectos relevantes de conteúdos trabalhados na Educação Básica, destacando as adaptações curriculares necessárias para garantir a inclusão efetiva.

A Educação Inclusiva se refere à criação de um ambiente escolar no qual todos os alunos, independentemente de suas diferenças, tenham as mesmas oportunidades de aprendizado (Mantoan, 2017a). Isso envolve a adaptação de práticas pedagógicas e de currículos e a utilização de recursos tecnológicos que permitam uma inclusão efetiva de alunos com necessidades especiais e com diferentes ritmos de aprendizagem (Nunes; Abreu; Silva, 2023).

Contextualização da Educação Inclusiva brasileira

A contextualização da Educação Inclusiva no Brasil destaca a importância de compreender os movimentos sociais e políticos que foram fundamentais para garantir o direito à educação para todos, independentemente de suas diferenças e necessidades individuais. Sua trajetória histórica foi impulsionada por marcos legais e políticos relevantes, como a promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o princípio da igualdade de direitos e oportunidades (Brasil, 1988), e a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2008. Essa convenção reforçou o compromisso do Brasil com a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo o direito à Educação Inclusiva (Brasil, 2008).

Além disso, a Declaração de Salamanca, referendada em 1994 durante a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, teve influência significativa no cenário educacional brasileiro. Esse documento fortaleceu o compromisso com a Educação Inclusiva e inspirou a formulação de políticas públicas voltadas à inclusão. O Art. 2º da Declaração enfatiza que todas as pessoas têm direito à educação em condições de igualdade, independentemente de deficiências, e que o acesso ao ensino regular, preferencialmente na escola mais próxima de suas residências, deve ser garantido, promovendo a integração dos alunos à comunidade escolar (Unesco, 1994). Esses princípios estão em consonância com a legislação brasileira, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que também defende a Educação Inclusiva e o direito de todos os alunos ao acesso ao ensino regular, com os apoios necessários para garantir sua plena participação e aprendizagem (Brasil, 1996).

A implementação de políticas públicas, como o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade e o Plano Nacional de Educação (PNE), contribuiu significativamente para os avanços na promoção da inclusão educacional no Brasil (Brasil, 2014). Movimentos sociais e organizações da sociedade civil também desempenharam papéis essenciais na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na exigência de políticas e práticas inclusivas tanto nas escolas quanto na sociedade de maneira geral (Guo-Bernnan et al., 2019).

Nesse contexto, Mantoan (2006) destaca que a inclusão educacional vai além da simples inserção de alunos com necessidades especiais no ensino regular. Para que a inclusão seja eficaz, é necessário que os professores adaptem suas práticas pedagógicas e planejem de forma que atendam às necessidades individuais (Mantoan, 2010). Tais adaptações envolvem desde o uso de tecnologias assistivas até a reorganização das atividades pedagógicas, permitindo que todos os alunos se sintam parte integrante do processo de aprendizagem.

Autores como Baptista e Cardoso (2020) reforçam a necessidade de capacitar os professores da Educação Básica para lidar com a diversidade presente em sala de aula. Esses estudiosos argumentam que, sem uma formação contínua e o suporte adequado, os docentes encontram obstáculos na implementação de metodologias inclusivas. Além disso, a adaptação dos aspectos relevantes de conteúdos trabalhados na Educação Básica é crucial para garantir que as práticas pedagógicas contemplem todos os alunos de forma equitativa.

A inclusão eficaz, portanto, não se apoia apenas em fundamentos teóricos, mas também em estratégias práticas que auxiliem o professor a adaptar o currículo e os materiais didáticos para atender a uma gama diversa de estudantes (Mantoan, 2002).

Diversos autores, como Elias et al. (2012), Camargo (2017) e La Taille (2007), entre outros, fazem referência aos estudos de Mantoan, discutindo os desafios e as estratégias relacionadas à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar, assim como a pertinência de sua inserção em classes regulares. Mantoan emerge como figura central na discussão sobre Educação Inclusiva no Brasil, tendo contribuído de maneira significativa para o desenvolvimento do conhecimento nessa área.

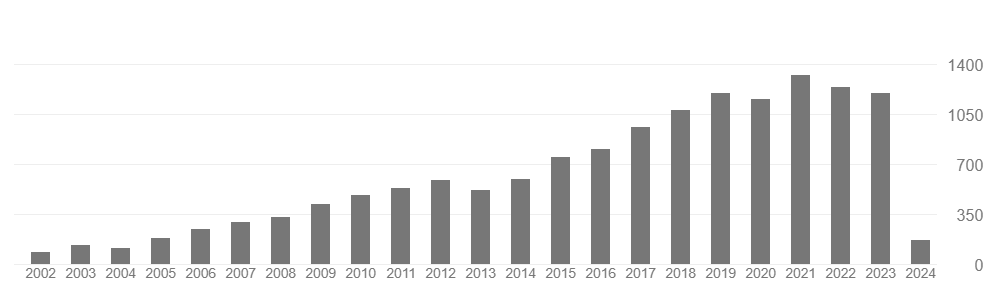

Conforme evidenciado no Gráfico 1, observa-se um aumento expressivo nas citações acadêmicas dos trabalhos de Mantoan a partir de 2021. Esse crescimento reflete o reconhecimento crescente de suas contribuições ao campo da Educação Especial e Inclusiva, assim como a consolidação dos estudos nessa área. O aumento no volume de citações indica a relevância contínua de suas pesquisas e o impacto duradouro de suas ideias na prática da Educação Inclusiva no Brasil, coincidindo com o momento em que políticas públicas e debates acadêmicos sobre inclusão se tornaram mais visíveis, diante da necessidade de uma educação equitativa e acolhedora.

Gráfico 1: Análise de citações que referenciam Mantoan

Fonte: Google Academy. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=CuRc6kEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em 05 set. 2024.

Programas como o Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, lançado em 2003 pelo Ministério da Educação (MEC), foram fundamentados em referenciais teóricos e legais voltados à promoção da inclusão escolar, destacando princípios consolidados na Constituição Federal Brasileira (1988) e em produções acadêmicas sobre o tema. Essas iniciativas têm buscado promover a formação continuada de professores e gestores das redes municipal e estadual, contribuindo para a consolidação de práticas pedagógicas alinhadas aos ideais de inclusão defendidos por Mantoan no contexto da Educação Básica.

Método

A metodologia empregada neste estudo caracteriza-se como qualitativa, tendo em vista que esse tipo de abordagem permite uma análise subjetiva dos fenômenos investigados. De acordo com Creswell et al. (2021), a pesquisa qualitativa envolve uma reflexão constante por parte do pesquisador sobre seu papel na investigação, considerando como sua biografia pessoal pode influenciar as interpretações e resultados do estudo. Essa sensibilidade à subjetividade foi fundamental para a escolha dessa metodologia, visto que o objetivo principal do trabalho é a compreensão interpretativa de conceitos e práticas educacionais.

Este estudo baseia-se em pesquisa documental, uma modalidade de investigação que visa explorar, organizar e sistematizar saberes previamente produzidos e publicados, a fim de gerar novas interpretações sobre os fenômenos estudados. Como apontado por Oliveira, Miranda e Saad (2020), a pesquisa documental possibilita o acesso a conhecimentos consolidados, o que contribui para o avanço científico à medida que novas interpretações emergem dessas análises. No presente trabalho, a principal fonte documental são os conceitos de Educação Inclusiva desenvolvidos por Maria Teresa Eglér Mantoan, cujas contribuições estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do seu Currículo Lattes. A partir da análise dessas contribuições, busca-se examinar como suas ideias podem ser aplicadas à prática pedagógica, especialmente no contexto da sala de aula.

Em consonância com os pressupostos de Bogdan e Biklen (1994), a análise qualitativa é expandida com uma investigação cronológica e temática das obras de Mantoan, permitindo compreender a evolução de suas ideias ao longo do tempo. A pesquisa não envolve a coleta de dados quantitativos, focando-se exclusivamente na interpretação das fontes documentais e teóricas, o que proporciona uma visão mais abrangente sobre a trajetória e a aplicação dos conceitos de Educação Inclusiva.

Baixa participação e desafios de acesso e permanência

O histórico de exclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais reflete um cenário de segregação educacional que prevaleceu por muito tempo, com esses estudantes sendo direcionados para instituições especializadas, longe do ensino regular. Essa prática reforçava não apenas a exclusão educacional, mas também a exclusão social, limitando as oportunidades de interação e aprendizagem mútua.

Um dos avanços mais significativos no campo da Educação Inclusiva foi a criação das salas de recursos multifuncionais (SRM), instituídas pelo Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, elaborado pelo Ministério da Educação em 2007. Essas salas, localizadas dentro das escolas regulares, são equipadas com materiais pedagógicos e tecnológicos adaptados para atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência. Elas oferecem suporte educacional especializado, proporcionando acompanhamento individualizado e atividades ajustadas às capacidades de cada aluno, sem que eles sejam segregados do restante da turma. Esse é um exemplo concreto de como o sistema educacional está se adaptando para atender à diversidade e garantir que as necessidades educacionais de todos os estudantes sejam respeitadas.

Apesar desses avanços, a baixa participação de alunos com necessidades especiais no ensino regular continua sendo um desafio significativo. De acordo com Meletti e Ribeiro (2014), houve um aumento de 17,10% nas matrículas de alunos com necessidades especiais entre 2006 e 2012. No entanto, esse crescimento ainda representa apenas 1,2% do total de alunos matriculados, o que evidencia a persistente exclusão dessa população no sistema educacional. Esse dado aponta para a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes, que não apenas promovam o acesso, mas também garantam a permanência desses alunos nas escolas. Campanhas de conscientização e a ampliação de vagas para esses estudantes são passos importantes para reverter esse quadro.

Outro aspecto crítico é a questão da permanência escolar. A defasagem idade-série, especialmente entre estudantes de 10 a 15 anos, demonstra que o processo de inclusão muitas vezes não é sustentado ao longo do tempo, o que compromete o desenvolvimento educacional dos alunos com deficiência. Caiado (2016) reforça essa perspectiva, argumentando que a permanência escolar é prejudicada não apenas por barreiras estruturais, mas também pela falta de suporte adequado dentro das escolas, como a formação insuficiente dos professores e a ausência de recursos pedagógicos adaptados. Esses fatores desmotivam muitas famílias a manter seus filhos na escola, agravando o problema de evasão escolar entre os alunos com deficiência.

O desafio da inclusão não se limita apenas à presença física dos alunos com deficiência nas escolas, mas também ao ambiente de convivência e aprendizado que lhes é oferecido. Exemplos de exclusão e discriminação, como relatado na reportagem do G1 sobre uma professora e uma assistente condenadas por maus-tratos e discriminação contra uma criança com deficiência em Mato Grosso (G1 MT, 2020), mostram que a cultura de exclusão ainda persiste em alguns ambientes escolares. A denúncia feita pelo Ministério Público destacou que o aluno deficiente foi impedido de conviver com seus colegas – pior, outras crianças foram estimuladas a agir de maneira discriminatória.

Diante desse cenário, Mantoan (2022) reforça que a Educação Inclusiva deve ser um direito garantido a todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais. A inclusão, conforme defendido pela autora, não deve ser vista apenas como uma adaptação física ou estrutural, mas como uma mudança profunda em todos os aspectos da vida escolar, incluindo currículo, metodologias e convivência. No entanto, estudos recentes indicam que, apesar dos avanços teóricos, a implementação da inclusão enfrenta barreiras institucionais, culturais e pedagógicas (Caiado et al., 2016; Camargo, 2017), evidenciando que a transformação da prática escolar exige mais do que orientações normativas ou teóricas. A análise crítica das propostas de Mantoan destaca a necessidade de estratégias concretas e contextualizadas para que a inclusão se efetive como prática cotidiana e não apenas como ideal.

A importância da formação continuada

A formação continuada dos professores da Educação Básica é um fator crucial para a efetivação das práticas inclusivas nas escolas. Autoras como Glat (2002), Mantoan (1998; 2001) enfatizam a importância dessa formação, destacando que o despreparo dos docentes para lidar com a diversidade em sala de aula constitui uma das maiores barreiras à inclusão educacional. Conforme Glat (2002) observa, muitos professores ainda carecem de conhecimento e de habilidades práticas para adaptar suas metodologias às necessidades específicas de cada aluno. Isso reforça a necessidade de uma capacitação que abranja tanto os aspectos teóricos quanto os práticos (Baptista; Cardoso, 2020).

A formação docente, portanto, não pode se limitar a um conjunto de conteúdos estáticos. Como propõe Mantoan (2022), é essencial que os professores sejam capacitados para utilizar metodologias ativas, como a aprendizagem colaborativa e o uso de tecnologias assistivas, que promovem a participação de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Essas ferramentas são fundamentais para criar um ambiente de inclusão plena, em que todos os alunos, independentemente de suas condições, possam ser atendidos em suas especificidades. Entretanto, como aponta Caiado (2016), essa formação especializada ainda não é amplamente disponibilizada, sobretudo em regiões com maiores desigualdades sociais, como o Norte e o Nordeste do Brasil, onde a escassez de recursos e a falta de políticas públicas eficazes agravam o cenário. O Quadro 1 ilustra alguns dos principais desafios enfrentados pelas escolas na implementação da Educação Inclusiva e as recomendações de autores sobre como superá-los.

Quadro 1: Comparativo de desafios e recomendações

Contexto |

Recomendação |

Autores |

Baixa participação |

Aumento de políticas inclusivas, acompanhamento contínuo |

Meletti; Ribeiro (2014) |

Despreparo dos professores |

Formação continuada e especializada para docentes |

Glat (2002) |

Segregação |

Rejeição da categorização de alunos, valorização da diversidade |

Mantoan (2001; 2022) |

O trabalho da professora Josiane Pereira Torres, nomeada em 2023 para a Coordenação Geral da Política Pedagógica da Educação Especial no Ministério da Educação, reforça a importância de políticas públicas voltadas à formação continuada. Uma de suas principais frentes de atuação é a implementação de formações iniciais e continuadas para os profissionais da Educação Especial, além do desenvolvimento de materiais didáticos e monitoramento de políticas de inclusão. Torres argumenta que a convivência entre alunos com e sem deficiência em escolas regulares é benéfica para todos e que essa integração só será plenamente alcançada com políticas públicas que promovam essa formação especializada.

Além dos benefícios diretos para os alunos com deficiência, Mantoan (2006) ressalta que a inclusão educacional melhora a escola como um todo. A necessidade de acolher alunos com diferentes capacidades e necessidades força a escola a repensar suas práticas, tornando-a mais acessível, justa e eficaz para todos. Incluir, segundo a entrevista de Mantoan a Alves e Araújo (2017), é fundamental para formar gerações preparadas para viver em uma sociedade sem preconceitos e barreiras. No entanto, para que essa inclusão seja eficaz, é necessário romper com a visão tradicional de que a educação de qualidade é aquela que sobrecarrega os alunos com informações fragmentadas e descontextualizadas, como Mantoan et al. (2003) criticam. A escola inclusiva, ao contrário, deve promover uma reorientação curricular que valorize os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem.

Nesse contexto, o planejamento curricular coletivo emerge como estratégia promissora, deslocando o foco de uma sequência rígida de conteúdo para uma abordagem mais flexível e centrada no aluno. A adaptação de aspectos relevantes de conteúdos trabalhados na Educação Básica é fundamental para garantir que os currículos reflitam essa flexibilidade e inclusão. A elaboração de currículos, segundo Glat (2002), deve ser um processo que valoriza os saberes individuais, ao mesmo tempo que rejeita práticas que criem grupos excluídos ou perpetuem culturas marginalizadas. A perspectiva multicultural torna-se essencial nesse processo, assegurando que o currículo atenda à diversidade e promova uma educação inclusiva e de qualidade.

Desafios regionais e de infraestrutura

Os desafios regionais e estruturais para a implementação da Educação Inclusiva no Brasil revelam uma série de barreiras que precisam ser superadas não apenas nas áreas urbanas, mas com especial atenção às regiões rurais. Conforme apontado por Mantoan (2017b), a inclusão escolar não pode ser vista como um processo gradual e acomodado. Pelo contrário, a transformação das escolas em ambientes inclusivos deve ser rápida e radical, observando que a resistência das escolas em modificar suas práticas pedagógicas e estruturais é um dos maiores entraves à inclusão de alunos com deficiência (Mantoan, 2017b). A manutenção de um sistema educacional moldado para um "aluno ideal" exclui aqueles que não se encaixam nesse perfil, criando uma dinâmica de exclusão que afeta não apenas as crianças com deficiência, mas também aqueles que vivem em contextos socioeconômicos desfavorecidos.

Essa resistência institucional é especialmente pronunciada em áreas rurais, onde a invisibilidade educacional dos alunos com deficiência é ainda mais acentuada. Como destacado por Caiado (2016), a baixa matrícula de alunos com necessidades especiais em áreas rurais, aliada à precariedade do transporte escolar e à escassez de professores capacitados, agrava o cenário de desigualdade regional. Embora programas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC na Escola) tenham ampliado o acesso à educação regular, ainda há parte significativa da população beneficiária que permanece fora da escola, refletindo a insuficiência das políticas públicas atuais em enfrentar de maneira eficaz os desafios logísticos e estruturais.

É inegável que a infraestrutura escolar nas áreas rurais carece de investimentos relevantes para atender as necessidades de uma educação inclusiva. A falta de transporte escolar adaptado, a ausência de recursos pedagógicos apropriados e a carência de formação docente especializada são obstáculos que perpetuam a exclusão dessas crianças. Caiado (2016) sugere que a implementação de políticas públicas voltadas especificamente para essas regiões é fundamental para que o direito à Educação Inclusiva seja universalizado. A inclusão não pode ser um privilégio restrito aos grandes centros urbanos; deve alcançar também os alunos das zonas rurais, que enfrentam desafios particulares e que exigem soluções igualmente específicas.

Mantoan (2022), ao propor uma revisão dos métodos de avaliação tradicionais, reforça a necessidade de adaptar o ensino às individualidades dos alunos, promovendo sua autonomia e participação ativa no processo de aprendizagem. Além disso, sua defesa das metodologias ativas, como o aprendizado colaborativo e o uso de tecnologias assistivas, traz à tona a urgência de uma educação mais dinâmica e participativa, que reconheça as potencialidades de cada aluno. No entanto, a falta de uma formação docente adequada para utilizar essas ferramentas limita a aplicação prática dessas inovações, especialmente em regiões com menos acesso a recursos e infraestrutura educacional (Mantoan, 1999).

A resistência à mudança nas práticas escolares, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, não é apenas um reflexo da inércia institucional, mas também consequência das desigualdades estruturais e regionais que permeiam o sistema educacional brasileiro (Mantoan, 2017b). A Educação Inclusiva, para ser efetivamente implementada, exige mais do que adaptações pontuais; ela demanda uma reformulação profunda nas políticas públicas, no treinamento docente e no suporte às escolas.

Além disso, é fundamental integrar aspectos relevantes de conteúdos trabalhados na Educação Básica, de modo que todos os alunos possam ter acesso a um currículo que respeite e valorize suas diversidades. Somente com uma abordagem integrada, que considere as particularidades regionais e estruturais, será possível garantir o acesso à educação para todos os alunos, independentemente de suas condições ou de onde vivam (Mantoan, 2017a).

Desafios de avaliação e emancipação intelectual

Um dos aspectos centrais da teoria de Mantoan (2022) é a crítica ao sistema tradicional de avaliação, que muitas vezes padroniza os critérios de desempenho, classificando os alunos com base em expectativas predefinidas. Esse modelo convencional de avaliação tende a ignorar as particularidades dos estudantes, especialmente daqueles com necessidades educacionais especiais. Mantoan propõe um modelo de avaliação mais inclusivo, que reconheça e valorize as individualidades e os diferentes ritmos de aprendizado. Dessa forma, todos os alunos teriam a oportunidade de demonstrar seu progresso de maneira mais equitativa e alinhada às suas capacidades, permitindo que a avaliação seja uma ferramenta para promover a inclusão, em vez de reforçar desigualdades.

Essa abordagem está diretamente ligada à ideia de autonomia e emancipação intelectual, também defendida por Mantoan (2022). A autora argumenta que a Educação Inclusiva deve ir além de meras adaptações físicas dos espaços escolares, promovendo o desenvolvimento intelectual e a participação ativa de todos os alunos. A verdadeira inclusão, portanto, requer um processo educacional que respeite as capacidades e potencialidades de cada estudante, oferecendo condições para que possam explorar e expandir suas habilidades cognitivas e sociais. A emancipação intelectual, segundo Mantoan, consiste em capacitar os alunos a se tornar sujeitos autônomos e críticos, capazes de atuar de forma ativa em seu processo de aprendizagem.

Essa visão é corroborada por Meletti e Ribeiro (2014), que enfatizam a necessidade de mudanças profundas nas práticas pedagógicas e nos métodos de avaliação para efetivar a inclusão. O autor também argumenta que as diferenças entre os alunos devem ser consideradas recursos valiosos – e não obstáculos – e que os critérios de avaliação precisam reconhecer essa diversidade para promover o desenvolvimento integral de cada indivíduo.

No contexto da Educação Básica brasileira, a implementação das propostas de Mantoan enfrenta desafios significativos. A formação docente insuficiente, as barreiras estruturais e as resistências culturais dificultam a aplicação de modelos de avaliação inclusivos e a promoção da emancipação intelectual de alunos com necessidades especiais. Ainda assim, avanços importantes têm sido observados, especialmente por meio de políticas públicas e metodologias pedagógicas que buscam responder a essas demandas.

Dessa forma, é possível afirmar que, embora existam obstáculos consideráveis, a Educação Inclusiva no Brasil caminha em direção a um modelo mais equitativo e emancipador, que vai além da inclusão física e busca reconhecer as capacidades intelectuais e promover a autonomia dos alunos. Para que isso se concretize, as práticas de avaliação e metodologias de ensino devem ser continuamente repensadas, garantindo que todos os estudantes, independentemente de suas condições, tenham acesso a uma educação de qualidade que os prepare para atuar como sujeitos críticos e ativos na sociedade.

Considerações finais

A análise dos trabalhos de Maria Teresa Eglér Mantoan revela sua fundamental importância no campo da inclusão educacional no Brasil. Como uma das vozes influentes na defesa de uma educação que reconheça e que valorize a diversidade, Mantoan desafia práticas educacionais tradicionais e propõe um modelo de ensino verdadeiramente inclusivo e acessível para todos os alunos. Sua obra destaca a necessidade de uma formação docente contínua e abrangente, que vá além do mero conhecimento técnico, abrangendo a compreensão cultural e a adaptação pedagógica necessárias para enfrentar os desafios da inclusão escolar.

Este estudo reforça a importância de repensar a Educação Inclusiva como um processo que vai além da adaptação física dos espaços escolares, abrangendo mudanças profundas nas práticas pedagógicas e de avaliação. Com base nas contribuições teóricas de Maria Teresa Eglér Mantoan e outros autores, foi possível identificar tanto os avanços quanto os desafios que persistem na implementação dessas práticas no contexto brasileiro.

Embora as políticas públicas voltadas para a inclusão tenham gerado progressos, como a criação das salas de recursos multifuncionais e a ampliação do acesso de alunos com necessidades especiais ao ensino regular, este estudo revela que a permanência desses alunos nas escolas ainda enfrenta barreiras significativas. A falta de suporte adequado, a defasagem idade-série e a escassez de professores capacitados limitam o alcance efetivo das políticas inclusivas, especialmente em regiões com maiores desigualdades sociais e estruturais, como as áreas rurais.

Além disso, a crítica ao modelo tradicional de avaliação é um dos pontos centrais deste estudo. Conforme argumentado por Mantoan (2022), a avaliação deve ser um instrumento que reconheça as individualidades dos alunos e promova sua autonomia e emancipação intelectual. Aspectos relevantes de conteúdos trabalhados na Educação Básica também precisam ser considerados e adaptados de forma contínua para garantir que todos os estudantes tenham significativas oportunidades de aprendizado. A adoção de metodologias ativas e o uso de tecnologias assistivas são estratégias essenciais para criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e dinâmico.

Como limitações desta pesquisa, é importante destacar que o estudo se baseou predominantemente em análise documental, o que restringe a abrangência dos resultados. Não foram coletados dados quantitativos ou realizadas entrevistas com professores e gestores, o que poderia ter fornecido uma visão mais detalhada da aplicação das teorias de inclusão nas escolas brasileiras. Além disso, a investigação focou-se majoritariamente em contextos da Educação Básica, não abordando com profundidade a inclusão em outros níveis de ensino.

Por fim, é possível concluir que a Educação Inclusiva no Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, exigindo não apenas ajustes pontuais, mas uma reformulação estrutural que envolva a formação continuada dos professores, a adaptação curricular e a mudança de paradigmas em relação à avaliação e ao reconhecimento das capacidades dos alunos. Para que a inclusão seja plenamente efetivada, é necessário que as políticas públicas avancem e sejam acompanhadas de ações concretas que promovam a equidade e a emancipação intelectual de todos os estudantes.

Referências

ALVES, Carlos Jordan Lapa; ARAÚJO, Thalyta Nogueira de. Entrevista com Maria Teresa Eglér Mantoan: Educação Especial e inclusão escolar. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 13, nº 2, p. 240-245, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5965/19843178130220172240. Acesso em: 10 maio 2024.

ARROYO, M. G. Políticas educacionais e desigualdades: à procura de novos significados. Educação & Sociedade, v. 31, nº 113, p. 1.381-1.416, dez. 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-73302010000400017. Acesso em: 8 maio 2024.

BATISTA, L. A.; CARDOSO, M. D. de O. Educação Inclusiva: desafios e percepções na contemporaneidade. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 44, 17 nov. 2020. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/44/educacao-inclusiva-desafios-e-percepcoes-na-contemporaneidade. Acesso em: 11 set. 2024.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Brasília, 1996.

BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação (PNE). Brasília: MEC, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. Brasília: MEC, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pet/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17430-programa-implantacao-de-salas-de-recursos-multifuncionais-novo.

CAMARGO, E. P. de. Inclusão social, Educação Inclusiva e Educação Especial: enlaces e desenlaces. Ciência & Educação, Bauru, v. 23, nº 1, p. 1-6, mar. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1516-731320170010001. Acesso em: 18 jun. 2024.

CAIADO, K. R. M.; GONÇALVES, T. G. G. L.; SÁ, M. A. de. Educação escolar no campo: desafios à Educação Especial. Linhas Críticas, v. 22, nº 48, p. 324-345, 2016.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Penso, 2021.

DE LA TAILLE, Yves. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Artmed, 2007.

ELIAS, C. de S. R. et al. Quando chega o fim? Uma revisão narrativa sobre terminalidade do período escolar para alunos deficientes mentais. SMAD - Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas, v. 8, nº 1, p. 48-53, 2012. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1806-69762012000100008&script=sci_abstract. Acesso em: 18 ago. 2024.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2019.

GLAT, Rosana; NOGUEIRA, M. L. de L. Políticas educacionais e a formação de professores para a Educação Inclusiva no Brasil. Revista Integração, v. 24, nº 14, p. 22-27, 2002.

GUO-BRENNAN, L.; GUO-BRENNAN, M. Building welcoming and inclusive schools for immigrant and refugee students: Policy, framework and promising praxis. Education, Immigration and Migration, p. 73-93, 19 jun. 2019.

HUSSAIN, S. et al. Urban-rural differentials of health and educational inequality in district of Faisalabad: A social analysis. Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/Urban-Rural-Differentials-of-Health-and-Educational-Hussain-Mahmood/b03f0f7b692eaf64f4b7602be5560a5b119668df. Acesso em: 5 out. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Educação escolar de deficientes mentais: problemas para a pesquisa e o desenvolvimento. Cadernos Cedes, v. 19, nº 46, set. 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-32621998000300009. Acesso em: 10 ago. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Pensando e fazendo educação de qualidade. São Paulo: Moderna, 2001. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=MANTOAN%2C+Maria+Teresa+Egl%C3%A9r+et+al.+Pensando+e+fazendo+educa%C3%A7%C3%A3o+de+qualidade.+S%C3%A3o+Paulo%3A+Moderna%2C+v.+107%2C+2001.&btnG=. Acesso em: 11 set. 2024.

MANTOAN, M. T. E. A Educação Especial no Brasil: da exclusão à inclusão escolar. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, v. 25, 2002. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/professor/arquivos_alunos/doc_1441311060.pdf. Acesso em: 11 set. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9r-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf. Acesso em: 11 set. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Igualdade e diferenças na escola como andar no fio da navalha. Educação, v. 29, nº 1, p. 55-64, 2006. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/675. Acesso em: 28 jul. 2024.

MANTOAN, M. T. E. O direito à diferença na igualdade de direitos. Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, v. 5, nº 1, p. 127, 2010. Disponível em: https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/article/view/622. Acesso em: 15 ago. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Educación Especial en la perspectiva inclusiva: lo que dicen los profesores, directores y el país. Inclusión y Desarrollo, v. 5(1), p. 7-22, 2017a. Disponível em: https://doi.org/10.26620/uniminuto.inclusion.5.1.2018.7-22. Acesso em: 10 ago. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão, diferença e deficiência: sentidos, deslocamentos, proposições. Inclusão Social, v. 10, nº 2, 2017b. Disponível em: https://revista.ibict.br/inclusao/article/view/4030. Acesso em: 10 ago. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Uma escola hospitaleira. Revista Estudos Aplicados em Educação, v. 7, p. 5-14, 2022. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/view/8589. Acesso em: 29 set. 2024.

MANTOAN, M. T. E. Equality and differences in the school as walking on the edge. Semantic Scholar, 2006. Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/Equality-and-differences-in-the-school-as-walking-Mantoan/754da5eec406fb9c4023dc822c6725f0627b9a2e. Acesso em: 6 out. 2024.

MANTOAN, M. T. E. et al. Uma escola de todos, para todos e com todos: o mote da inclusão. Educação, v. 49, p. 127-135, 2003. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9r-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf. Acesso em: 11 set. 2024.

MANTOAN, M. T. E.; STEGUN, M. C. B.; BARANAUSKAS, M. C. C.; BARCELLOS, G. C.; HIGAKI, P. Y. O processo comunicativo em ambientes virtuais de aprendizagem – uma proposta, um estudo exploratório. Educação em Debate, v. 2, nº 38, p.152-160, 1999. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=+MANTOAN%2C+Maria+Teresa+Egl%C3%A9r%3BMANTOAN%2C+Maria+Teresa+Egl%C3%A9r+et+al.+O+processo+comunicativo+em+ambientes+virtuais+de+aprendizagem%E2%80%93uma+proposta%2C+um+estudo+explorat%C3%B3rio%2C+1999.&btnG=. Acesso em: 11 set. 2024.

MELETTI, S. M. F.; RIBEIRO, K. Indicadores educacionais sobre a Educação Especial no Brasil. Cadernos Cedes, v. 34, nº 93, p. 175-189, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-32622014000200003 Acesso em: 6 jul. 2024.

MORAN, J. Como transformar nossas escolas: novas formas de ensinar a alunos sempre conectados. Educação 3.0: novas perspectivas para o Ensino. Porto Alegre: Sinepe-RS/Unisinos, 2017. p. 63-87. Disponível em: https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2017/08/transformar_escolas.pdf. Acesso em: 8 mai. 2024.

NUNES, P.; ABREU, J. N.; SILVA, E. V. A. A inclusão e os benefícios escolares nas aulas de Educação Física em crianças com transtorno do espectro autista - TEA. Brazilian Journal of Development, v. 9, nº 12, p. 31.006-31.016, 11 dez. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.34117/bjdv9n12-029. Acesso em: 8 maio 2024.

OLIVEIRA, E. L. The inclusion of deaf students in higher education: Didactic-pedagogical strategies applied to the teaching and learning process. Psychology and Behavioral Science International Journal, v. 15, nº 1, 11 jun. 2020. Disponível em: 10.19080/pbsij.2019.10.555902. Acesso em: 05 out. 2024.

OLIVEIRA, G. S.; MIRANDA, M. I.; CORDEIRO, E. M.; SAAD, N. S. Metassíntese: uma modalidade de pesquisa qualitativa. Cadernos da Fucamp, Monte Carmelo, v. 19, nº 42, p.145-156, 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca: Unesco, 1994.

PARO, V. H. Diretor escolar: educador ou gerente? São Paulo: Cortez, 2015.

PINTO, Raiane Paim; SANTANA, Maria Luzia da Silva. A Educação Especial Inclusiva em contexto de diversidade cultural e linguística: práticas pedagógicas e desafios de professoras em escolas de fronteira. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 26, p. 495-510, 2020.

PROFESSORA E ASSISTENTE são condenadas por maus-tratos e discriminação contra criança deficiente em MT. G1 MT, Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/02/06/professora-e-assistente-sao-condenadas-por-maus-tratos-e-discriminacao-contra-crianca-deficiente-em-mt.ghtml. Acesso em: 01 out. 2024.

MACIEIRA, Luana. Professora da FaE vai conduzir projetos de Educação Inclusiva em diretoria do MEC. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 9 de agosto de 2023. Disponível em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professora-da-fae-vai-conduzir-projetos-de-educacao-inclusiva-em-diretoria-do-mec#:~:text=A%20professora%20explica%20que%20j%C3%A1,defici%C3%AAncia%20%C3%A9%20ben%C3%A9fico%20para%20todos. Acesso em: 01 out. 2024.

SALGE, Eliana Helena Corrêa Neves; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; SILVA, Lorrane Stéfane. Saberes para a construção da pesquisa documental. Revista Prisma, v. 2, nº 1, p. 123-139, 2021.

SANTOS, A. M. M.; MARQUES, J. L. P. T.; NASCIMENTO, K. C. S. Educação Inclusiva: avanços e desafios do atendimento educacional especializado. Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais - UNIT - Sergipe, v. 4, nº 3, p. 153 20 abr. 2018.

SILVA BARROS, Saionara de Cássia da. Práticas pedagógicas docentes e a inclusão de estudantes com deficiência intelectual no ensino regular. Rebena – Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem, v. 8, p. 206-217, 2024. Disponível em: https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/203. Acesso em: em 18 jun. 2024.

TOLEDO, R. V. F. O papel das licenciaturas na constituição dos saberes docentes: um estudo sobre a formação inicial do professor de Matemática à luz da prática escolar. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013.

TOMOKIYO, L. M. Successes and challenges in implementing a progressive K-8 computer science curriculum. WORKSHOP IN PRIMARY AND SECONDARY COMPUTING EDUCATION, 13. Proceedings, 4 out. 2018.

Publicado em 01 de outubro de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

MACIEL, Beatriz de Siqueira; EVANGELISTA, Tatiane da Silva. Inclusão em ação: teorias de Mantoan na Educação Básica. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 37, 1º de outubro de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/37/inclusao-em-acao-teorias-de-mantoan-na-educacao-basica

Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.